Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Stand einst die Mülheimer Villa.

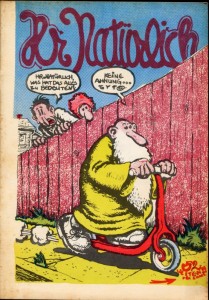

In DER METZGER Nr. 24 (Februar 1975) schrieb Rolf Menrath über das „selbstverwaltete Wohnprojekt“.

Da wohnten sie alle. Ich wohnte nicht da, war aber oft zu Besuch. (Was Kommune betrifft: Der Besucher ist stets besser dran).

Hinter dem Haus war eine große Veranda, von der aus man weit ins Tal blicken konnte. Ich erinnere mich an eine ganz große Sommernachts-Party. Mit der Zeit drang durch, daß hier die Verlobung von Che und Frauke gefeiert wurde – oder war es sogar die Hochzeitsfeier? Nein, ich spreche nicht von Che Guevara, sondern von Che Urselmann, der die Zeitschrift ZERO herausgab. Und Frauke managte die Theke im Eschhaus. Ich bewunderte sie, weil eine solche Arbeit angesichts einiger sehr schräger Vögel, die da ihre Schrägheit ventilierten, nur mit einem sehr hohen Maß an Souveränität zu bewältigen war.

Von der Mülheimer Villa – nach ihrem Abriß – ist nochmal in DER METZGER Nr. 39 die Rede. Heute steht an der Stelle irgendeine andere „Wohnbebauung“. Villen baut man stattdessen an Stellen, wo sie nicht hingehören.

Über ein etwas komisches Erlebnis in der Villa berichtete ich in meinem Buch „Der Gartenoffizier“ auf Seite 163f.

Die Landschaft hinter der Villa.

Die Landschaft hinter der Villa.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Bringen Sie die Oberleitung als Argument ins Spiel.

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

In diesem schönen Haus wohnte eine, die ich kannte, Schülerin des Frau-Rat-Goethe-Mädchengymnasiums, die unserer kleinen und sehr agilen Radikal-Gruppe angehörte, die sich „Kommune“ nannte (und, das darf ich sagen, es besser machte als die meisten Gruppen, die sich so bezeichneten. Außer mir zwei Arbeiter, ein Lehrling, drei Schülerinnen, kein Student). Wir hatten gerade an den Weihnachtstagen (1968) auf dem Bahnhofsvorplatz einen Hungerstreik veranstaltet (wegen Vietnam). Der Vater der Villenbewohnerin, der Villenbesitzer also, zeigte Sympathie für unsere umstürzlerischen Konzepte und lud uns ein. Es ging wohl darum, uns finanziell unter die Arme zu greifen.

Die Genossin (Christiane hieß sie) hatte ein sehr großes Zimmer. Da stand auch ein Klavier, auf dem ich dann spielte – obwohl ich gar nicht klavierspielen kann. Aber mit einem Klavier funktioniert sowas, anders als – etwa – mit einer Klarinette. In einem Regal standen viele Bücher, und zwar alle aus der rororo-Taschenbuchreihe. (Vielleicht hat sie Bücher aus anderen Verlagen irgendwo verborgen aufbewahrt).

An der Wand hing ein großes pygophiles Poster, was meine Sympathie für die Zimmerbewohnerin weiter steigerte. Ich finde es gut, wenn Frauen auch einen Blick für sowas haben.

Das Gespräch mit ihrem Vater, der nach langem Zögern sein Lampenfieber überwand und sich uns Revoluzzern aussetzte, verlief eigentlich sehr harmonisch.

Viel hat er dann jedenfalls nicht springen lassen.

Nach der Rückfahrt mit der Straßenbahn nach Duisburg (Oberleitung siehe oben) brachte ich die Genossin Anne nach Hause. Es war ein Schnee gefallen. Der trockene Pulverschnee knirschte unter unseren Schritten. Wir waren schon auf dem Lith. Ich dachte: Nur noch da vorn die Ecke rum, dann ist sie zu Hause. Und ich dachte: Jetzt! Jetzt! Jetzt! werde ich sie einfach in’n Arm nehmen und küssen! Und dann stellte sich heraus, daß sie schon seit Monaten darauf gewartet hatte.

Pech für die Mädchen, die sich in so einen schüchternen Jungen verlieben. Da dauert das immer moo-naa-tee-laang.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

An der Wand hing ein Miró, ein Original.

Soll ich Ihnen mal was sagen: Der Schnell fand meine Filme nicht so gut. Der fand die Filme von dem Strähler besser! Aber seine Mutter war von dem, was ich sagte, sehr angetan.

Wir organisierten dann einen Filmabend mit Reinald Schnell im Eschhaus. Er hielt einen einführenden Vortrag, von dem mir ein Satz besonders in Erinnerung blieb. Ein Zitat von Mitscherlich: „Was wir heute bauen sind die Slums von morgen.“

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Das Bild habe ich Ihnen doch auch schon mal gezeigt. In dem Lokal hatten wir mal Klassentreffen. Das muß im Dezember 1974 gewesen sein (kurz nachdem Sartre Baader in Stammheim besucht hatte).

Als ich nach Hause ging, Mitternacht war schon vorbei, da merkte ich, daß ich ohne Hausschlüssel unterwegs war.