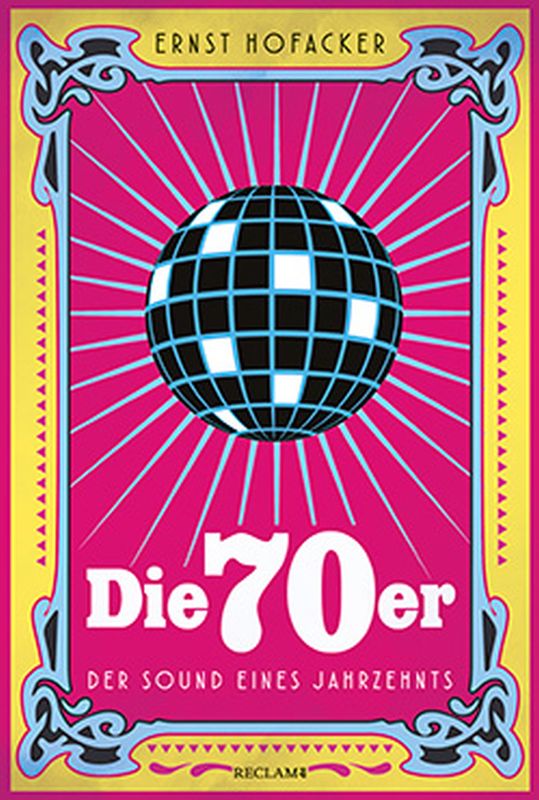

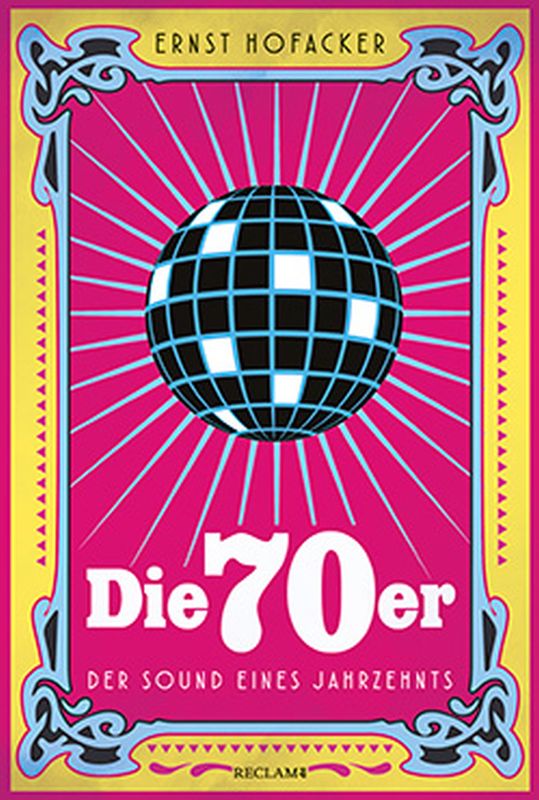

Ernst Hofacker: Die 70er. Der Sound eines Jahrzehnts. Reclam 2., durchges. Auflage. Geb. mit Fadenheftung. 350 S. 63 Farbabb. 28,00 €

Das sagt der Verlag:

Das sagt der Verlag:

Die 70er sind das innovationsfreudigste und folgenreichste Jahrzehnt der Popmusik. So unterschiedliche Genres wie Glam, Punk, Reggae und Metal feiern hier ihren Ursprung.

Ernst Hofacker erzählt die Story dieses einzigartigen Jahrzehnts anhand von zehn exemplarischen Daten. Er entfaltet die popkulturelle Vielschichtigkeit, zeigt auf, wie Trends und ihre Gegenbewegungen entstanden, und verfolgt die gesellschaftlichen Hintergründe und ihr Fortwirken bis heute.

Helmut Böttiger im Deutschlandfunk:

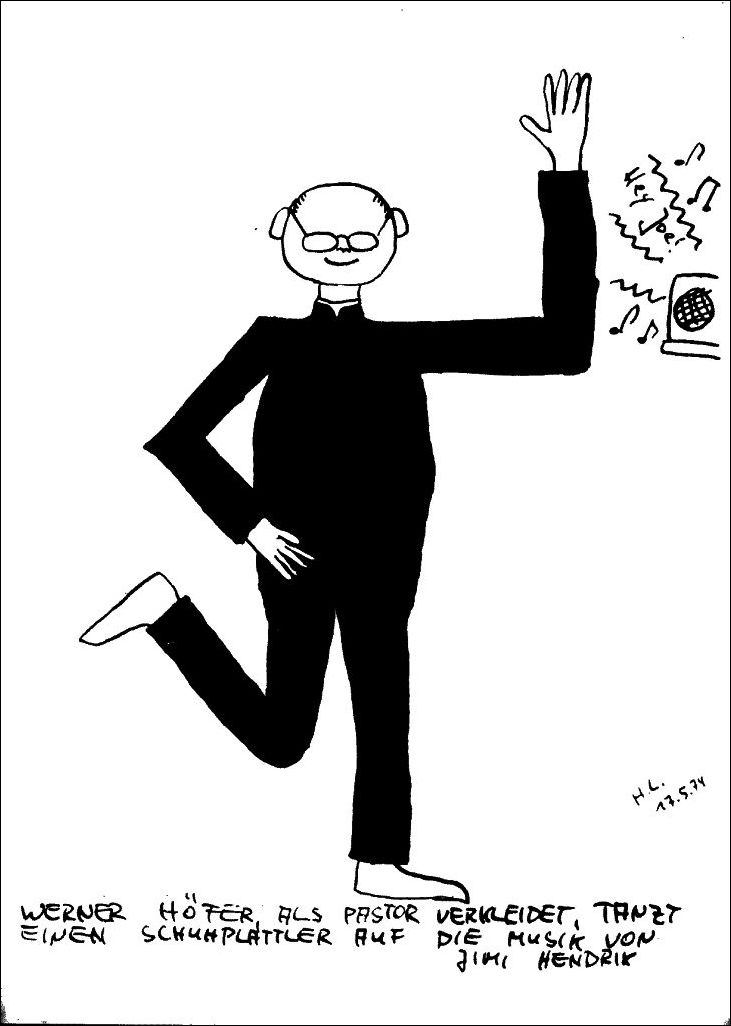

Im Gegensatz zu einigen, die aus der Wahrnehmung von heute über die Popmusik dieser Jahre schreiben, ist dieser Autor ein Zeitgenosse gewesen. Hofacker stellt das Lebensgierige heraus, aber auch das Fragile und Verzweifelte. Nicht nur in der wilden Literaturszene, sondern auch in der Popmusik zeigt sich, dass die 70er Jahre nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Sie sind keineswegs mit dem Terrorismus und dem ‚deutschen Herbst‘ gleichzusetzen. Es war nicht ausschließlich die Zeit einer ‚BRD noir‘, sondern auch die verschiedenster ekstatischer Augenblicke.

Zukunft war etwas, auf das man sich ohne Wenn und Aber freuen konnte. Erste Wermutstropfen – etwa in Gestalt der Ölkrise von 1973 und des aufrüttelnden Reports ‚Die Grenzen des Wachstums‘, den der Club of Rome 1972 vorstellte – trübten zwar schon bald die Wachstums-Euphorie, waren aber 1970 noch kaum zu vermuten und sollten ihre Wirkung auf das gesellschaftliche Klima erst allmählich entfalten. Eine nennenswerte Fortschritts- und Wachstums-Skepsis entwickelte sich in den westlichen Ländern jedenfalls erst zum Ende des 70er Jahrzehnts.

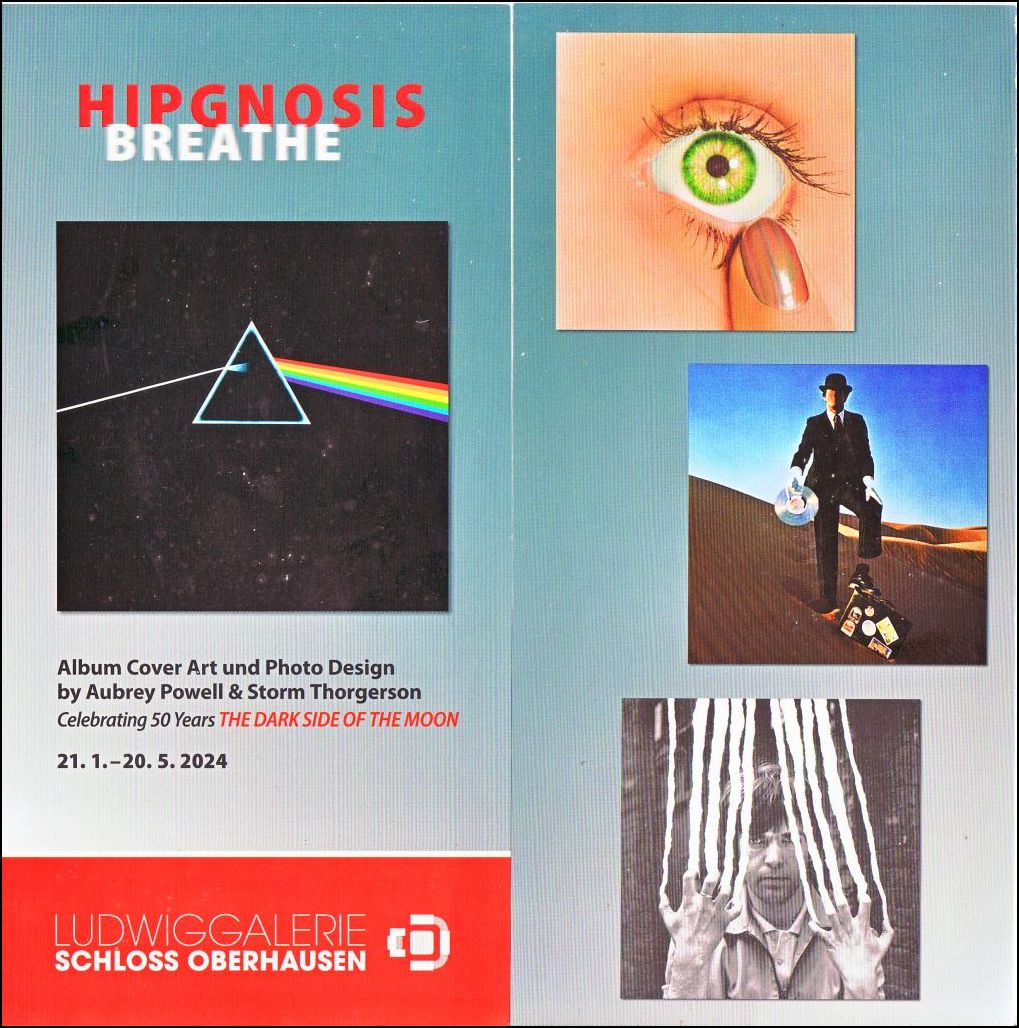

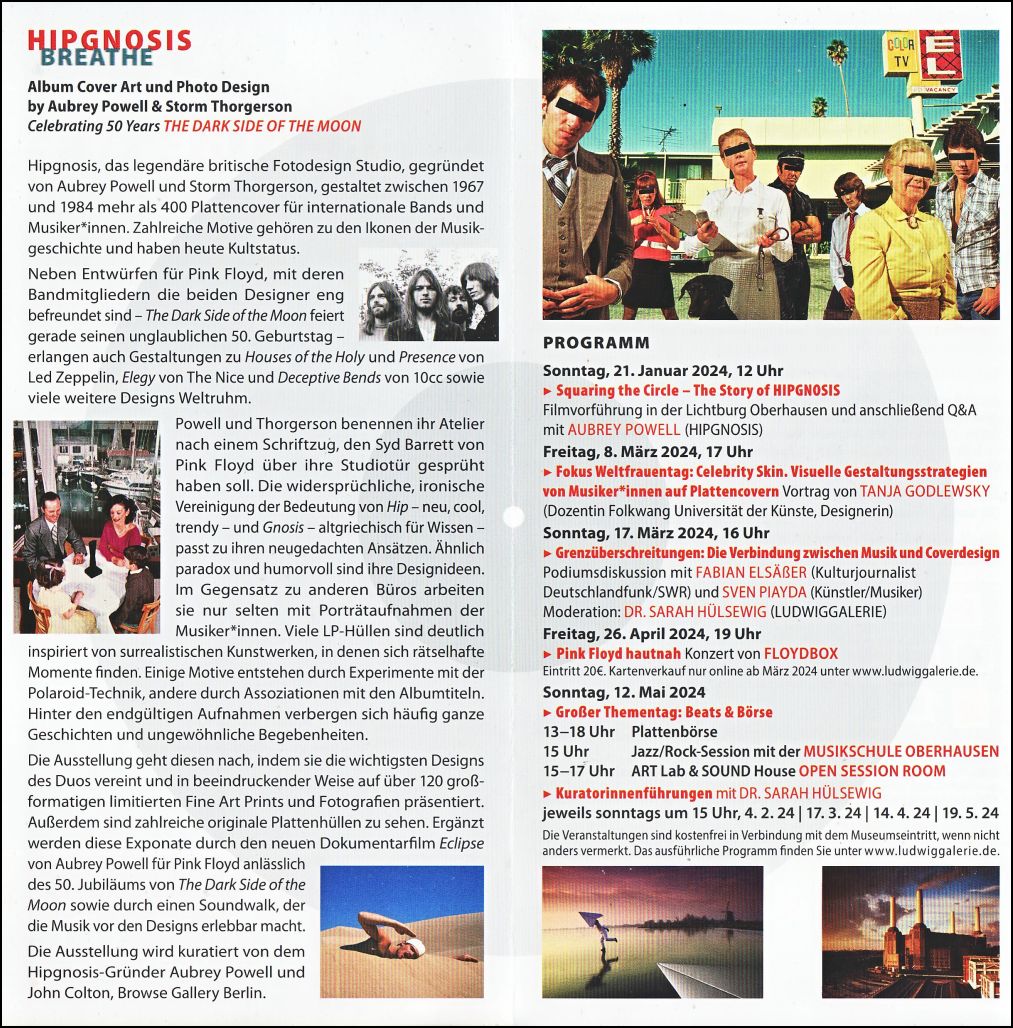

Hofacker ist kein Diskursjongleur, sondern äußert sich eher wie ein Fan. Detailliert widmet er sich den prägenden Musikgruppen, den kalifornischen Singer/Songwritern, dem Glamrock und natürlich dem Punk; es geht um Reggae, Kraftwerk und Pink Floyd. Und wenn er über Iggy Pop schreibt, wird nicht nur dessen genialer Künstler-Nachname effektvoll gebraucht:

‚Pop ist ein kluger und belesener Mann. Er würde wohl sofort bestätigen, dass Rock ’n’ Roll seinerzeit nicht das war, als das er heute verstanden wird, nämlich ein Synonym für ritualisierte Entgrenzung in einer durchformatierten und normierten Wohlstandsgesellschaft. Vielmehr war er die lautstarke Notwehr, das Nein! einer jungen Generation, die sich nicht länger an die durchgefaulten Moralkodizes ihrer Elterngeneration halten wollte. Sie suchte nach überzeugenden Alternativen und einem freien Leben mit selbstbestimmtem Wertesystem.‘

Das Rebellische hat sich mittlerweile gelegt. Die Kommerzialisierung, die Funktionalisierung innerhalb der Konsumgesellschaft ist längst ein wesentlicher Bestandteil der Popkultur. Im Vergleich zur Literatur hat ein grundlegender Rollenwechsel stattgefunden: Anfang der 70er Jahre war Popmusik die Sache einer gesellschaftlichen Minderheit, etwas Widerständiges und Subversives. Man musste sich mühsam in den wenigen Fachmagazinen und den ersten Plattenläden informieren, Popmusik bildete noch nicht die Hintergrundbeschallung von Kaufhäusern oder Cafés. Heute setzt die Popkultur die Maßstäbe, und die Literatur ist demgegenüber jetzt zur Sache einer Minderheit geworden, die, wenn sie es ernst meint und sich nicht anpasst, ihrerseits fast schon widerständig und subversiv anmutet. Ob in den siebziger Jahren alles besser war, wird man auch nach der Lektüre nicht unbedingt bejahen. Aber eines steht fest: sie waren auf jeden Fall anders.

Bei uns erhältlich – im Laden oder im Versand.

BUCHHANDLUNG WELTBÜHNE

Gneisenaustraße 226

47057 Duisburg

Tel. 0203-375121

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

Wir besorgen jedes lieferbare Buch. Wir liefern jedes Buch an jeden Ort.

Kaufen Sie nicht wie ein Idiot, kaufen Sie nicht beim Kultur-Killer, sondern: Bücher nur bei uns.

Zögern Sie nicht.

Helfen Sie uns mit Aufträgen.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

..

..

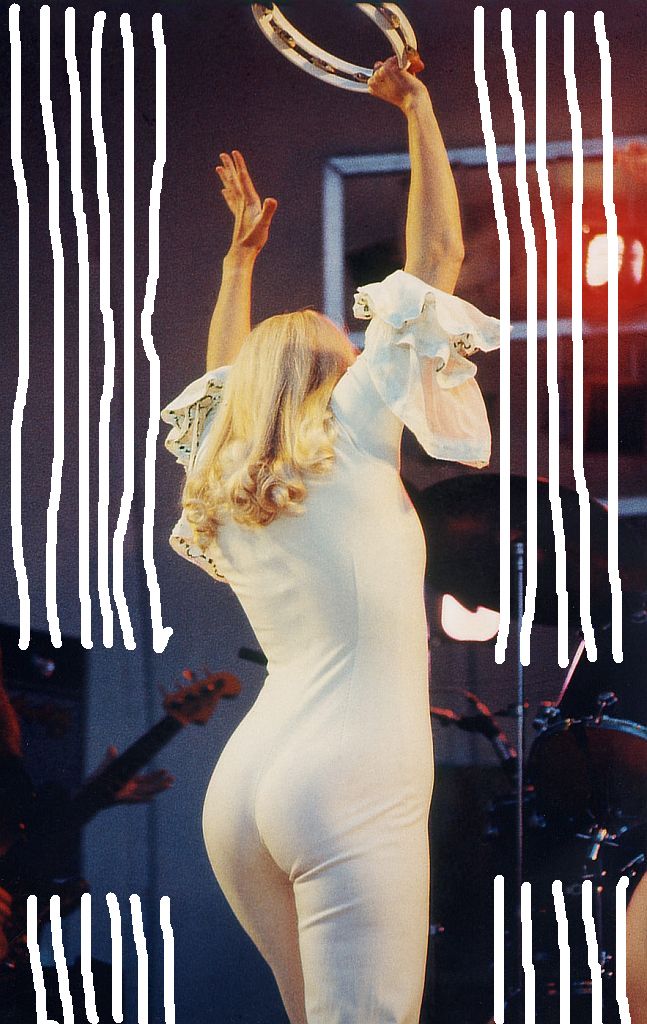

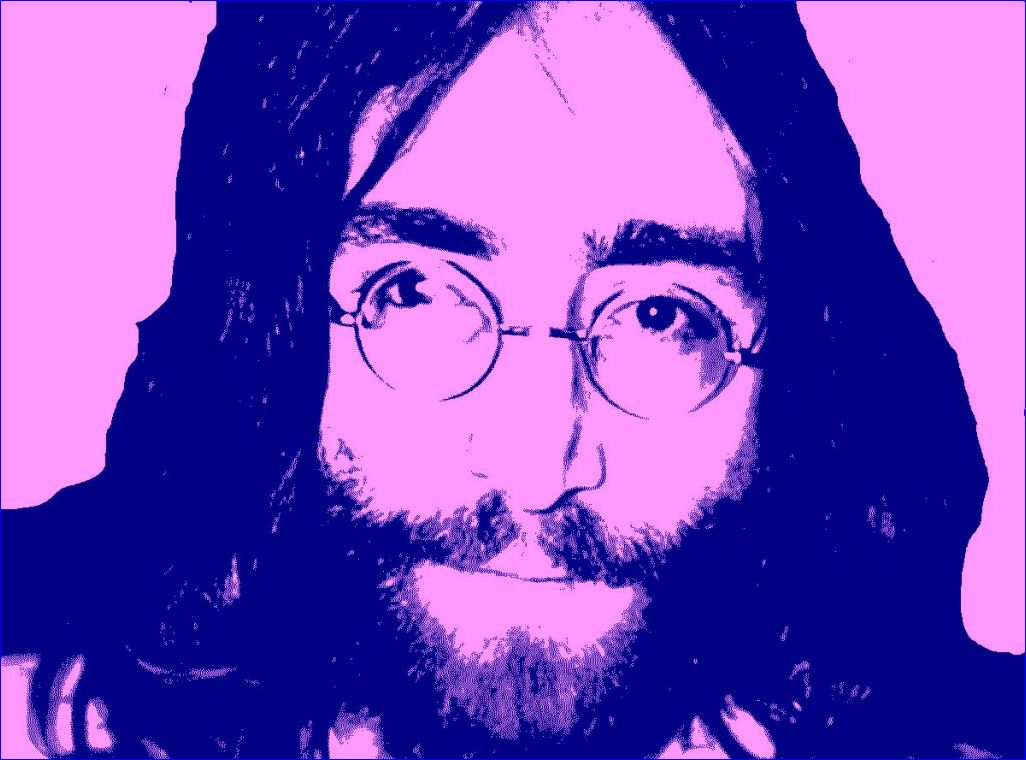

Die Band in ihrer letzten Besetzung wenige Monate vor ihrer Auflösung. Auf dem Foto, aufgenommen von Eckart Graefen:

Die Band in ihrer letzten Besetzung wenige Monate vor ihrer Auflösung. Auf dem Foto, aufgenommen von Eckart Graefen: