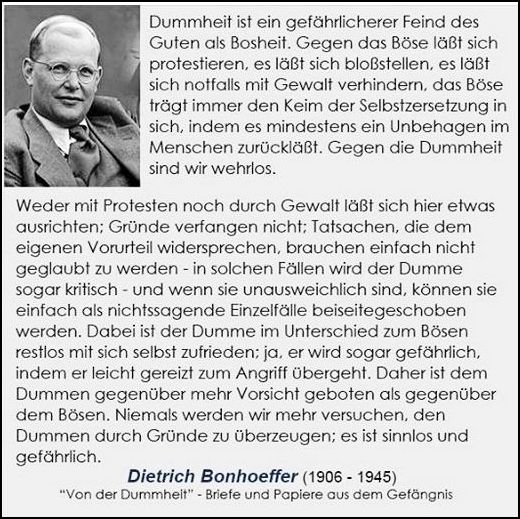

Der 20. Juli 1944 (heute vor 80 Jahren) ist ein schwieriges Datum, auch noch in der jetzigen Zeit.

Ein Faktum sollte bei der Betrachtung beachtet werden: Nach dem 20. Juli dauerte der Weltkrieg noch weitere 9 Monate. In diesen 9 Monaten haben mehr Menschen durch den Krieg ihr Leben verloren als in den 5 Jahren davor.

Das Datum soll Anlass sein, an den evangelischen Geistlichen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) zu erinnern, der am 20. Juli schon (wegen „Wehrkraftzersetzung“) in Haft war. Er gehörte zum weiteren Kreis um die „Verschwörer“ des Attentates vom 20. Juli.

P.S.: Gegen die DUMMHEIT kämpfen selbst die Götter vergebens. Der Kampf gegen die DUMMEN bleibt darum erste Bürgerpflicht.

P.S.: Gegen die DUMMHEIT kämpfen selbst die Götter vergebens. Der Kampf gegen die DUMMEN bleibt darum erste Bürgerpflicht.

Archiv der Kategorie: Zeitgeschichte

Angriff auf Lebenshilfe in Mönchengladbach

Von der VVN-BdA kam diese Mitteilung:

Liebe Freundinnen und Freunde,

bitte beteiligt euch an der Solidarität mit der Lebenshilfe in Mönchengladbach:

Solidaritätsbekundung | 6. Juni ab 17 Uhr

Hauptkirche in Rheydt.

Evangelische Kirchengemeinde Rheydt

Wilhelm-Strauß-Straße 34

41236 Mönchengladbach

Die Hintergründe:

Nazi-Angriff auf Wohnheim der Lebenshilfe in Mönchengladbach?

Vor wenigen Tagen wurde eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe in Mönchengladbach Opfer eines mutmaßlich rechtsextremen Angriffs. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Özgür Kalkan, ist fassungslos darüber, was passiert ist. Mitarbeitende seines Wohnheims für Menschen mit Behinderung haben am Morgen die Polizei gerufen, als sie neben einer beschädigten Tür einen Ziegelstein mit der Aufschrift „Euthanasie ist die Lösung“ fanden.

Rechtsextreme Wortwahl auf Tatwaffe

Die Aufschrift legt nahe, dass Rechtsextreme für den Angriff auf die Lebenshilfe-Einrichtung verantwortlich sein könnten. Das sogenannte „Euthanasieprogramm“, das Adolf Hitler im Jahr 1939 erlassen hat, wurde für Hunderttausende behinderte und psychisch-kranke Menschen zum Todesurteil.

Nicht die erste Beschädigung einer Lebenshilfe-Einrichtung

Erst am vergangenen Pfingstwochenende haben Unbekannte die Geschäftsstelle der Lebenshilfe ebenfalls mit einem Ziegelstein beschädigt. Die ist nur wenige Kilometer vom Wohnheim entfernt. Özgür Kalkan ist bisher von Vandalismus ausgegangen. Jetzt erscheine aber auch diese Tat in einem anderen Licht, sagt er. Der Lebenshilfe-Geschäftsführer hat Sorge, dass seine Einrichtungen oder die Bewohnerinnen und Bewohner zur Zielscheibe rechtsextremer Gewalttaten werden könnten.

Polizei und Staatsschutz ermitteln in der Sache. Auch, inwieweit sie möglicherweise im Zusammenhang mit einer versuchten Brandstiftung an einem SPD-Parteibüro vor einem Monat stehen könnte.

8. Mai

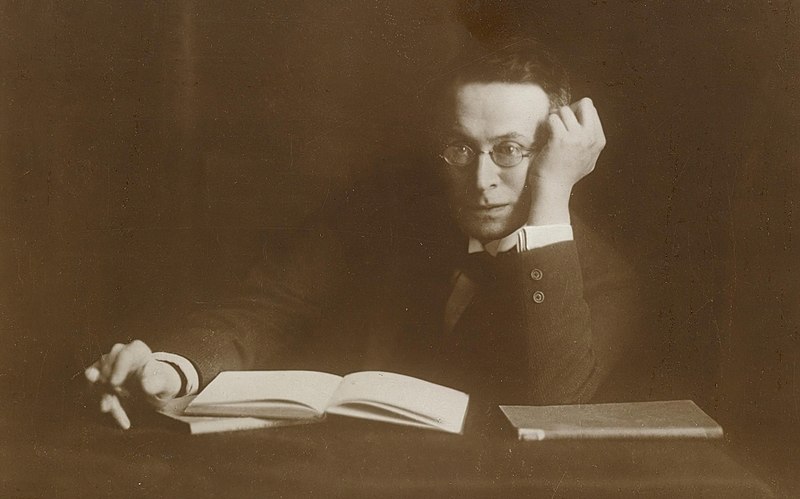

150 Jahre Karl Kraus

Am 28. April 1974, gestern vor 150 Jahren, wurde Karl Kraus geboren. Er lebte bis 1936, hat also den Weltkrieg erlebt und ebenso das Herannahen eines zweiten.

Er gab seit 1899 in Wien die Zeitschrift Die Fackel heraus, in der er auf tausenden von Seiten als ein konsequenter (man könnte sagen: radikaler) und gefürchteter Kultur-, Gesellschafts- und Sprachktritiker wirkte. Eines seiner Werke erschien unter dem Titel „Untergang der Welt durch schwarze Magie“. Mit der schwarzen Magie ist die Druckerschwärze der Zeitungen gemeint, denn Kraus sezierte und kritisierte die Presse als menschheitsgefährdende Phrasendrescherei. Unter „Sittlichkeit und Kriminalität“ wird die zerstörerische spießbürgerliche Moral überführt.

Auf zwei Werke verweise ich, die neben der Fackel als Hauptwerke gelten können (und wahrgenommen werden sollten):

Die letzten Tage der Menschheit.

Dieses wohl unspielbare Theaterstück – eine Aufführung würde mehrere Tage dauern, und es müßten mehrere hundert Personen auftreten – berichtet: Der Weltuntergang hat schon stattgefunden, nämlich von 1914 bis 1918.

Dritte Walpurgisnacht.

„Mir fällt zu Hitler nichts ein“ – so lautet der erste Satz in dieser umfangreichen Dokumentation, oft zitiert und oft mißverstanden, wie auch „Ich bleibe stumm und sage nicht warum“ womit er eine Unterbrechung des Erscheinens der Fackel begründete.

Beschrieben wird das „Erwachen einer Nation“ in den ersten Monaten des sog. „Dritten Reiches“, aufgezählt aus öffentlich zugänglichen Quellen. Die Schtift wurde posthum, nämlich 1952 veröffentlicht. Sie widerlegt die Legende, man habe „von alledem ja nichts gewußt“ und das Unheil wäre ja erst später sichtbar geworden.

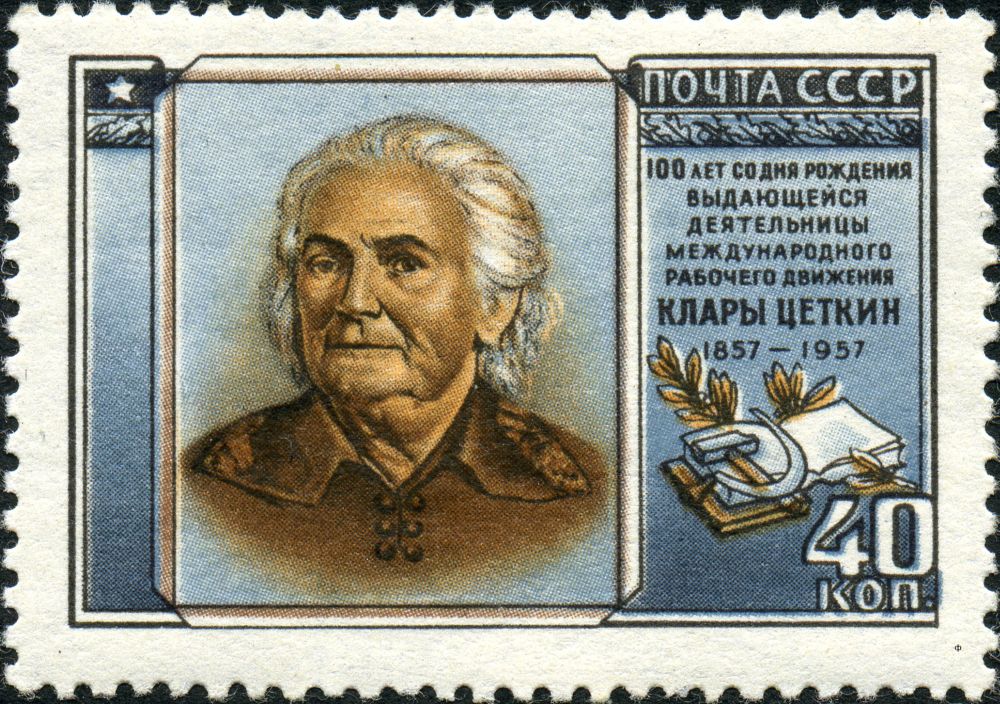

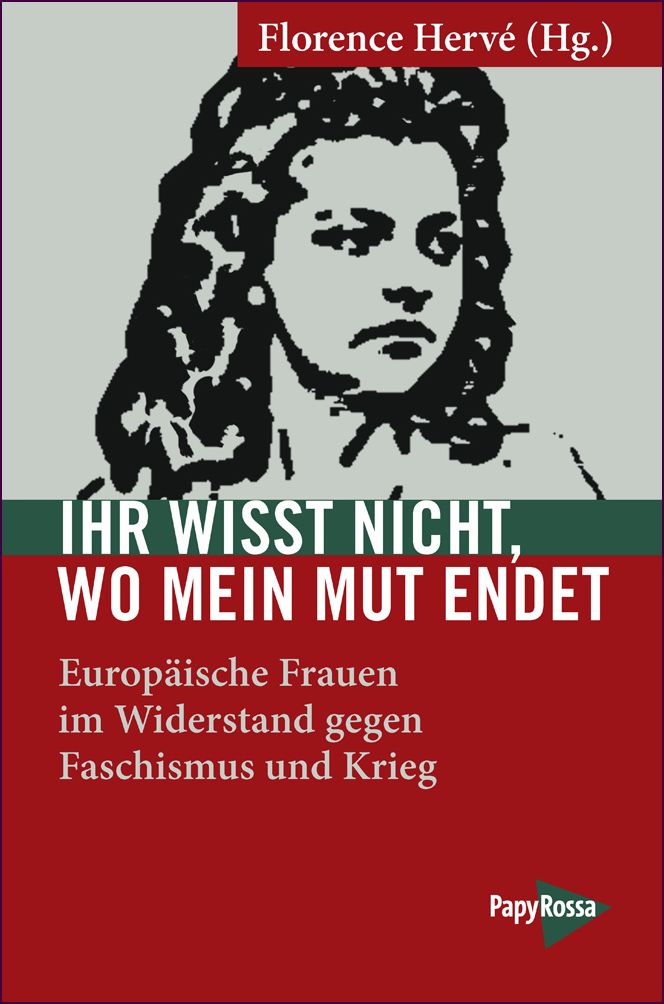

Übermorgen ist Internationaler Frauentag. Unsere Buchempfehlung.

Unsere Buchempfehlung zum Internationalen Frauentag:

Florence Hervé (Hg.): Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet. Europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg. PapyRossa Verlag 2024. 318 Seiten, mit 34 s/w-Abb. 22,90 €.

Die hier porträtierten Frauen kamen aus mehr als zwanzig europäischen Ländern, aus dem faschistischen Deutschland, aus besetzten und nicht besetzten Regionen. Allesamt widersetzten sie sich der Terrorherrschaft des deutschen Faschismus und dem in weiten Teilen des Kontinents tobenden Krieg. Sie beteiligten sich an verschiedensten Aktionen des antifaschistischen Widerstands, auch transnational, übernahmen Verantwortung und waren immer wieder auch unter Waffen im Einsatz. Sie kämpften für Freiheit, Frieden, Menschenwürde und Solidarität, sie riskierten ihr Leben – und trugen zur Befreiung bei. Dabei emanzipierten sich viele auch von traditionellen Geschlechterrollen. Noch immer sind viel zu viele Widerstandskämpferinnen unsichtbar. Anknüpfend an den Band »Mit Mut und List« werden rund 80 weitere Frauen vorgestellt. Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen aus ganz Europa tragen dazu bei, ihnen ein Gesicht zu geben und ihre Geschichte zu erzählen, dem Vergessen ein lebendiges Erbe entgegenzusetzen. Diese Frauen machen Mut für das heutige Auftreten gegen Neofaschismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Sexismus und Krieg.

Mit Beiträgen von Sabine Bade, Nadja Bennewitz, Tina Berntsen, Gisela Blomberg, Bärbel Danneberg, Irene Fick, Cristina Fischer, Frauke Geyken, Elena Gapova, Mechthild Gilzmer, Christiane Goldenstedt, Lia Gorter, Adrienne Harris, Steven G. Jug, Mari Jonassen, Sabine Kebir, Beate Kosmala, Martina Kuoni, Kathrin Mess, Ulrike Müller, Gisela Notz, Eva Pfister, Regina Plaßwilm, Christiana Puschak, Ramona Saavedra Santis, Helga W. Schwarz, Sasha (Alexandra) Talaver sowie der Herausgeberin Florence Hervé.

Florence Hervé, Dr. phil., ist Journalistin, Dozentin und Autorin. Zahlreiche Veröffentlichungen, darunter »Mit Mut und List« sowie Text-Bild-Bände zum Massaker von Oradour (1944) und zum KZ Natzweiler-Struthof. Als sie das Bundesverdienstkreuz erhalten sollte, verzichtete sie darauf – u.a. mit dem Hinweis auf eine unzureichende Bekämpfung von Neonazismus und Rassismus sowie auf eine ungenügende Anerkennung des antifaschistischen Widerstands.

Das Buch erscheint Mitte des Monats. Um Vorbestellung wird gebeten.

Bestellt dieses Bucher, bestellt solche Bücher, bestellt alle Bücher, die Ihr braucht

in der Buchhandlung Weltbühne

(im Laden oder im Versand).

Gneisenaustraße 226, 47057 Duisburg (Neudorf)

Tel. 0203 – 375121

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

Bei uns auch noch erhältlich: der Vorgängerband Florence Hervé (Hg.): Mit Mut und List. Europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

..

..

Der Feind meines Feindes ist mein Feind

Der Gaza-Krieg. Ein Kommentar

von Helmut Loeven

Der erste spontane Satz, der mir einfiel: Wie konnte das so überraschend geschehen? Der israelische Geheimdienst gilt bei Freund und Feind als hocheffektiv. Ein Überfall von solcher Wucht konnte sich doch nicht unbemerkt anbahnen!

Der Überfall der Hamas-Miliz auf israelisches Territorium, das Massaker an der Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023 leitete eine neue Phase des Palästina-Konflikts ein, auch wenn Terror gegen Zivilisten nicht neu ist in diesem Konflikt. Jedoch hat die Grauenhaftigkeit dieses Terrors ein neues Ausmaß erreicht. Ist die Hamas angetreten zum Endkampf, zur letzten Schlacht, zum „Endsieg“, zur „Endlösung“?

In den Konflikt um Palästina wirken verschiedene Aspekte hinein. Da spielen globale Faktoren eine Rolle, Großmachtinteressen, geschichtliche Hypotheken. Der gewichtigste Aspekt des Konflikts, seiner Geschichte und seiner Vorgeschichte ist der Holocaust. Die Vernichtung der europäischen Juden, die Absicht, alle Juden auf der ganzen Welt zu vernichten („auszurotten“) ist der beherrschende Hintergrund! Dieses Verbrechen, das in der Menschheitsgeschichte unvergleichlich ist, auszublenden führt in den Wahnsinn. Auschwitz steht immer im Hintergrund, Auschwitz ist die größte Last auf der Geschichte der Menschheit. Auschwitz ist auch der Hintergrund dieses Konflikts.

Auschwitz ist die größte Last auf der Geschichte der Menschheit.

Die zionistische Bewegung, die das Ziel hatte, einen jüdischen Staat zu errichten, eine wehrhafte Zuflucht für die Juden in der ganzen Welt, entstand um das Jahr 1900. Die Idee eines eigenen Staates war älter, und sie war umstritten. Relevanz gewann der Zionismus durch die Dreyfus-Affäre. Es hatte sich herausgestellt, daß nicht nur im als rückständig geltenden Osteuropa und Russland Pogrome zu fürchten sind, sondern daß eine als aufgeklärt geltende Kulturnation wie Frankreich sich in einen solchen Antisemitismus hineinsteigern kann. Die zionistische Idee wurde auch in jüdischen Kreisen angezweifelt oder abgelehnt. Zweifel und Kritik wurden entkräftet durch den Holocaust. Die Vernichtung der Juden ließ jedes Argument gegen den jüdischen Staat verblassen. Denn daran ist nicht zu zweifeln: Der Antisemitismus nach 1945 ist nicht bloß dumm, schäbig, voller Niedertracht. Er ist eine Lebensgefahr.

Es sind immer wieder Hinweise zu hören, daß in arabischen Ländern Juden mit Christen und Moslems zusammenleben, auch in Iran sei die jüdische Minderheit geduldet. Den Juden reicht das nicht, geduldet zu werden, also von Duldung abhängig zu sein.

Die Bildung des jüdischen Staates vollzog sich unter großen internationalen und regionalen Turbulenzen. Ob es eine „gute Idee“ war, ob es falsch war, den jüdischen Staat zu gründen, ob man es anders, ob man es besser hätte machen sollen, kann heute keine Rolle mehr spielen. Es wurden Fakten geschaffen, die normativ wirken und unumkehrbar sind. Fast die gesamte Bevölkerung Israels wurde nach der Gründung des Staates geboren. Niemand hat das Land, in dem er geboren wurde, geraubt.

Ein friedlicher Ausweg aus dem Konflikt ist nur möglich durch Abstrich bei den Maximalzielen und durch Zugeständnisse an die jeweilige andere Seite. Das ist jedem vernünftigen Menschen klar: Israel muß in Sicherheit existieren, die Legitimität des Staates von allen anerkannt werden; es ist ein Unding, daß Israel als einziger Staat der Welt seine Existenz rechtfertigen muß. Den Palästinensern muß ein menschenwürdiges Leben in Freiheit und Würde möglich gemacht werden, sie müssen vor der Gewalt fanatischer, von israelischer Polizei und Militär gedeckter Siedler geschützt sein. Das wurde auf beiden Seiten gesehen, und es wurde daran gearbeitet. Dafür wurde der Friedensnobelpreis verliehen.

Hamas will nicht das eigene Volk befreien, sondern jüdisches Leben vernichten.

Danach hat sich die Lage permanent verschlechtert, der Frieden ist in weite Ferne gerückt. Rabin wurde von israelischen Chauvinisten ermordet, die heute in der Politik des Landes eine große Rolle spielen. Der Abstieg von Rabin zu Netanjahu und von Arafat zu Hamas/Hisbollah/Jihad verliefen parallel. In Chauvinismus stehen die rechtsradikalen Nehanjahu-Mehrheitsbeschaffer den Hamas/Jihad/Hisbollah-Fanatikern nicht nach.

Die beiden Seiten sind nicht nur gleichermaßen zum Frieden unfähig, den Frieden wollen sie auch nicht.

Beim Überfall auf die Kibbuzim Beeri und Kfar Azza und das Friedens-Gestival Nova waren die Opfer Israelis, die sich im Widerspruch zu ihrer Regierung für den Frieden mit den Palästinensern einsetzten. Das geschah bestimmt nicht „aus Versehen“! Den islamistischen Fanatikern sind unter den Juden gerade diejenigen besonders verhasst, die Frieden und Verständigung mit den Palästinensern suchen. (und der Hamas-Terror trifft auch arabische Staatsangehörige Israels). Daß der durch demokratischen Widerstand in Bedrängnis geratene Netanjahu jetzt fester im Sattel sitzt, kommt der Hamas zupass. „Hamas rettet Netanjahu“ lautete eine Zeitungsüberschrift. (Auch wenn Netanjahu stürzt, kommt nach ihm nichts Besseres). Auch das gehört zu den Fatalitäten des Konflikts: Sowohl die Hamas, als auch Netanjahu können sich auf Wähler-Voten berufen.

Die alten Kräfte auf Palästinensischer Seite haben ihre Bedeutung verloren. Die PLO, wie andere ehemalige Befreiungsbewegungen, versinkt in Korruption. Die Linksradikalen von der Volksfront (PFLP) feiert die Hamas als tapfere Waffenbrüder. Was sollen sie auch sonst sagen? Ihnen würde doch sonst niemand zuhören. Die sind doch weg vom Fenster.

Der Überfall der Hamas auf die Kibbuzim Beeri und Kfar Azza ist ein Verbrechen außerordentlicher Schäbigkeit, Feigheit und Niedertracht. Die Feder sträubt sich gegen die Beschreibung ihrer Taten. Es war das schlimmste Massaker an Juden seit der Shoah.

Es müßte dem letzten Anti-Imp-Hinterwäldler endlich klar sein: Hamas ist keine Widerstandsbewegung, keine Befreiungsbewegung, sondern eine Bande gemeiner Verbrecher. Sie wollen nicht das eigene Volk befreien, sondern jüdisches Leben vernichten. Und sie haben keine Skrupel, dem eigenen Volk dazu jedes Opfer aufzubürden.

Wie sind – fast durch die Bank – die Reaktionen in Deutschland und Umgebung?

Deutschland „sagt dem Antisemitismus den Kampf an“, auch auf administrativer Ebene. Polizisten müssen bei Demonstrationen auf Symbole, Parolen, Schilder, Kleidungsstücke achten. Deutschland verhebt sich bei der Abwehr des Antisemitismus, weil dieser hierzulande stets nur verdrängt wurde und neuerdings für einen Importartikel gehalten wird. Wenn diese Abwehr sich in völliger Einseitigkeit beschränkt, bleibt sie in der „Staatsraison“ stecken. Für die Dummköpfe des Establishments ist es schon antisemitisch, wenn jemand das Leiden palästinensischer Flüchtlinge sich zu Herzen nimmt. Und wenn dann auch noch die schwedische Greta über Instagram die deutsche Organisation „Palästina Spricht“ zu Worte kommen läßt, die das Massaker als „revolutionären Tag, auf den man stolz sein muß“ feiert, kann man ja auch eben mal so der Klimabewegung was ans Hemd kleben.

Es gibt auch einen Anti-Imperialismus der dummen Kerls.

Stolz sind manche Leute auf die Parole „Palestine will be free from the river to the sea“ Darin ist ein Ziel formuliert, das nur mit Völkermord zu erreichen ist.

Die Reaktion großer Teile der demonstrierenden Mainstream-Linken ist beschämend, war aber zu erwarten: selektives Wahrnehmen und Einordnen in eine eindimensionale Weltsicht. Die Leute, die wohl davon überzeugt sind, daß Russland von der Ukraine und von der gesamten NATO überfallen wurde, reden so, als hätte Israel den Gaza-Streifen angegriffen. Sie reden wie Leute, die noch nie vom Holocaust gehört haben beziehungsweise nichts davon wissen wollen.

Eindimensional ist ihr Weltbild insofern, daß sie die Welt in zwei Lager eingeteilt sehen: Auf der einen Seite der US-Imperialismus samt seinen Vasallen, auf der anderen Seite die Guten – gut, weil gegen die Amis, und wer gegen die Amis ist, ist ja „objektiv“ gut. So einfach geht Weltpolitik im Parallel-Universum.

Ist China wirklich so gut, das (vielleicht sogar mit Erfolg) dem alten Imperialismus einen neuen entgegenzusetzen versucht? Ist Putin wirklich so gut, daß man großzügig darüber hinwegsieht, wie unter seinem Regime mit Schwulen und Lesben umgegangen wird? Ist das Anti-Imperialismus, wenn in Iran Frauen zu Tode gefoltert werden, wenn das Kopftuch schief sitzt? Auch Queer-Feministinnen machen mit bei diesem schematischen Anti-Imperialismus an der Seite von Hamas und Co. beim Anti-Imperialismus der dummen Kerls.

Das kommt dabei heraus, wenn Anti-Imperialismus zum vulgären Anti-Amerikanismus zusammenschrumpft. Ein Anti-Imperialismus, der nicht emanzipatorisch ist, ist keiner.

Was man da agieren sieht, ist eine Linke im Endzeit-Modus, nicht begreifen wollend aber „irgendwie“ ahnend, von der Geschichte abgehängt zu sein, befangen im Lager-Denken.

Da gilt die Formel „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“.

Aber das stimmt nicht. Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. Der Feind meines Feindes ist der Feind meines Feindes. Vielleicht ist der Feind meines Feindes sogar der schlimmere Feind.

Dieser Kommentar erschien zuerst in DER METZGER Nr. 152 (Januar 2024) und wurde von der DFG-VK Duisburg als Rundbrief verschickt.

Zwecks weiterer Verwendung/Verbreitung bin ich ansprechbar. H.L.

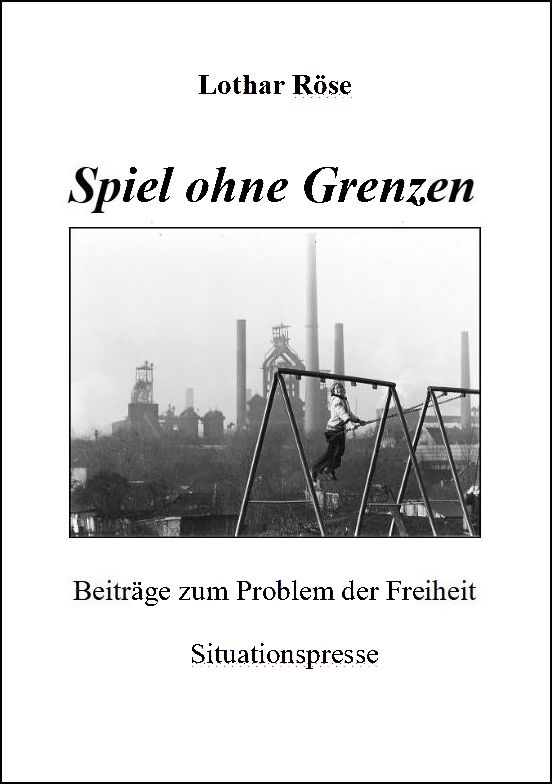

Spiel ohne Grenzen

Wer gute Bücher verlegt, die denen, die sie lesen, viel Bereitschaft zum Mitdenken abverlangen, liebt den Wagemut.

Dieses Buch bereitet seinen Leserinnen und Lesern die Freude am Mitdenken:

Was zu erwarten ist?

Was zu erwarten ist?

Das sagt der Klappentext:

Die „Nachspielzeit zur regulären Neuzeit“ ist inzwischen abgelaufen; wir leben im „Zeitalter des Epilogs“ mit der vorherrschenden „Haltung von Endverbrauchern“. Die Moderne war schon längst nicht mehr modern, und Fragen zur Postmoderne oder zur Globalisierung sind unterdessen – auch von der Realität – so überholt, daß es fast müßig erscheint, sich von ihrer Beantwortung noch etwas zu versprechen. Wenn auch prinzipiell noch offen ist, was nach dem ›Theater der Moderne‹ in der nächsten Saison auf dem Spielplan stehen wird, so sprechen doch unverkennbare Anzeichen dafür, daß einige Aufführungen, sofern sie sich denn auf die »geistige Situation der Zeit« einlassen, einen großen Zorn auf die (Welt-)Bühne bringen, während andere den Rückzug in eine neue Innerlichkeit, gleichsam ein digitales Biedermeier inszenieren werden.

Rasend entwickeln sich die Mittel (der Technik), die, wenn sie sich darüber nicht selbst zum Zweck geworden sind, sich immer verdächtig dem Arkanum der Macht fügen. Zu den ersten Opfern der großen Verwirrung gehören sowohl der Begriff als auch die Sache der Freiheit, die den Falschen in die Hände gefallen, gar zum Unwort geworden ist, so als sei alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist oder als erschöpfe sie sich in der bloßen Abwesenheit von Zwang.

Statt also auf gnädige Besserung zu hoffen, tut nach wie vor die gründliche Auseinandersetzung mit dem not, was an Zeichen und Symptomen allenthalben wahrnehmbar ist: „Die Kritik bleibt nunmehr Bedingung dessen, was werden könnte, aber … ihre wahre Aufgabe ist, den Sachen nahe zu kommen und zu sagen, was ist.“ Mehr nicht.

Was der Klappentext vornehm verschweigt: Auf diesen Seiten ist viel zu erfahren über Wesen und Geschichte der USA.

Ein umfangreicher Apparat ist Markenzeichen des Autors: 70 Seiten Anmerkungen – eben nicht nur Quellenangaben.

Lothar Röse: Spiel ohne Grenzen. Beiträge zum Problem der Freiheit. Situationspresse 2023. 280 S. Pb. Mit Abbildungen und Tabellen. Für 28 € überall im Buchhandel und sogar am Amazonas zu besorgen – oder am besten in der Buchhandlung Weltbühne (im Laden oder per Post)

Buchhandlung Weltbühne, Gneisenaustraße 226, 47057 Duisburg (Neudorf). 0203-375121

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

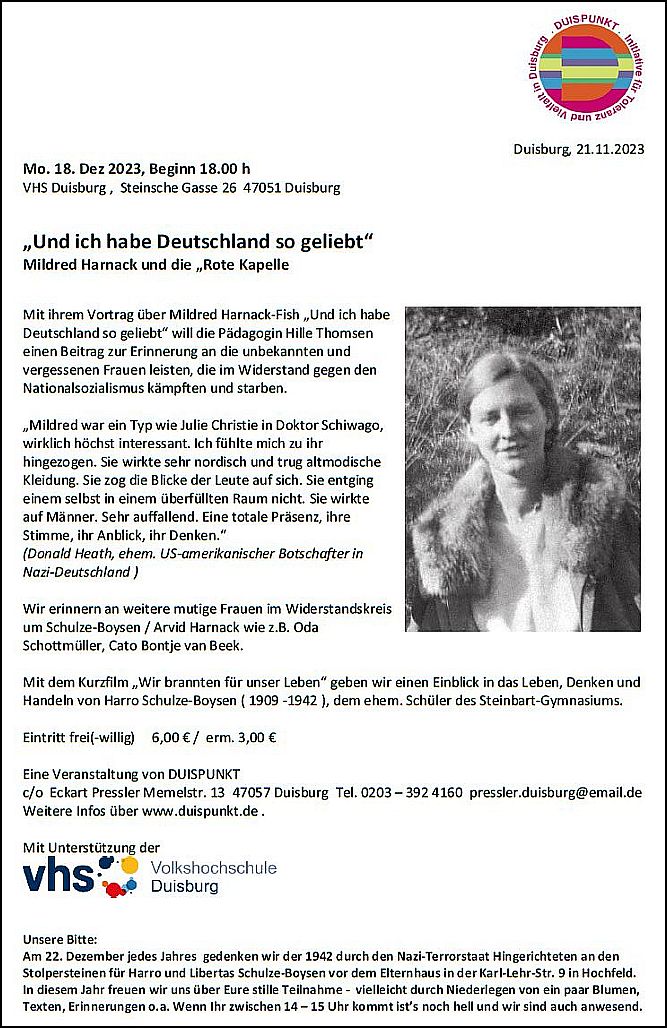

Erinnerung an Mildred Harnack

Heute erhielt ich diesen Brief von Eckhart Pressler:

Liebe Duisbürger.innen,

auch in diesem Jahr wollen wir an die im Nazi-Terrorstaat Hingerichteten aus dem Widerstandskreis um Harro und Libertas Schulze-Boysen erinnern – diesmal insbesondere der Frauen. Wir haben dazu Hille Thomsen aus Essen eingeladen, die mit ihrem Alter von 96 Jahren einen beeindruckenden Vortrag über Mildred Harnack-Fish halten wird: „Und ich habe Deutschland so geliebt!“.

Mehr Infos über die Veranstaltung am 18. Dezember in der VHS Duisburg siehe im Anhang.

Die Einladung könnt Ihr gerne zahlreich weitergeben.

Herzlichen Gruß,

Eckart Pressler

Vor dem Haus an der Karl-Lehr-Straße ist der Stoperstein zum Andenken an Harro und Libertas Schulze-Boysen angebracht.

Siehe auch hier.

Kritik des Antisemitismus

Zur Lage:

Andreas Pehams: Kritik des Antisemitismus

Schmetterling Verlag 1. Auflage 2022. Reihe theorie.org. 240 Seiten, kartoniert. 12 €

Verlagstext:

Verlagstext:

Seit jeher helfen Juden mit den ihnen zugeschriebenen bösen Taten oder Absichten, das Unerklärliche erklärbar zu machen und Sinn zu stiften. Mit der antisemitischen Feindbildproduktion lässt sich insbesondere in Krisen- und Umbruchzeiten die Sehnsucht nach einfachen, klaren Antworten befriedigen.

Auch aus linker Perspektive hat ein Erkenntnisinteresse am Antisemitismus schon aus historischen Gründen zu bestehen, stellt doch der zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkommende politische Antisemitismus, der sich gegen Juden als Repräsentanten wie Agenten noch unbegriffener kapitalistischer Modernisierung richtet, einen der Gründungsmakel der deutschsprachigen Linken dar. In der Agitation gegen Israel und dem Absprechen des nationalen Selbstbestimmungsrechtes für Jüdinnen und Juden werden antisemitische Traditionen von Teilen der Linken fortgeschrieben. Gleiches gilt für jenen Antikapitalismus, der an der Oberfläche verharrt und auf die Zirkulationssphäre fixiert ist.

Vor diesem Hintergrund bietet diese kritische Einführung umfassendes Basiswissen für das Verständnis des Antisemitismus und bettet es inhaltlich in den Kontext linken Denkens und emanzipatorischen Handelns ein.

Sie zeigt Geschichte, Formen, Inhalte und Bilder des Antisemitismus auf, angefangen von der Antike, über Christentum und Mittelalter sowie die bürgerliche Gesellschaft bis hin zu Nationalssozialismus und dem «Neuen Antisemitismus» der Postmoderne. Sie interessiert sich für Funktionen und Wirkungsweisen des Antisemitismus, der seine aktuellen Motive vor allem aus einer spezifischen Bearbeitung des Nationalsozialismus und des Nahostkonfliktes bezieht, zeigt dabei gängige Theorien auf und setzt sich mit Israelfeindschaft, Antizionismus, islamischem Antisemitismus sowie dem Verhältnis Geschlecht/Sexismus und Antisemitismus auseinander.

Schließlich werden Ansätze und Konzepte zur Bekämpfung des Antisemitismus sowie Grundzüge antisemitistischer Arbeit in unterschiedlichen Bereichen kritisch beleuchtet.

Reihe: «theorie.org»

Die Publikationsreihe trägt sowohl dem neu erwachenden Interesse an theoretischen Grundlagen linker Politik als auch dem Bedürfnis nach Reflexion politischer Praxis Rechnung. Die Autorinnen und Autoren nähern sich ihrem Gegenstand sachlich, nüchtern und ohne Nostalgie, aber stets mit emanzipatorischem Anspruch. Dabei verpflichten sie sich einem hohen Maß an Verständlichkeit. «theorie.org» arbeitet die zentralen Themen linker Debatte kritisch auf, fasst Resultate zusammen und versucht zentrale Gedanken für die Zukunft festzuhalten. Die Reihe bietet fundiertes Überblickswissen, will Orientierungshilfe geben und Perspektiven aufzeigen.

Es ist gerade diese Nüchternheit, dieses geduldige Bemühen um Sachkenntnis, das hilfreich sein kann, sich in der Turbulenz gegenwärtiger Ereignisse nicht zu verirren. Sachlichkeit und Nüchternheit gehen nicht zulasten der Leidenschaft im steten Kampf für eine menschliche Gesellschaft.

Ein Mann, bekannt für seinen klaren Standpunkt und seinen Weitblick (eine gute Kombination!), Robert Steigerwald, urteilte in den Marxistischen Blättern über die Reihe theorie.org:

„Ich habe schon einige Bücher dieser schönen Reihe theorie.org des Verlags besprochen, der ein klares Profil hat, also nicht nach dem Motto druckt «Egal was, Hauptsache, es bringt Gewinn». Es ist zwar nicht ganz mein eigenes Profil, aber diese Reihe schöner, handlicher, preiswerter Bücher ist geeignet, sich im Laufe der Zeit eine Grundlagenliteratur in Sachen Marxismus aufzubauen.“

Bestellen Sie dieses Buch – zum Abholen oder im Versand – in der Buchhandlung Weltbühne

Gneisenaustraße 226, 47057 Duisburg (Neudorf)

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

Bitte unterstützen Sie diese progressive Buchhandlung durch Aufträge.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

..

..

Notizen zum Tage

Narges Mohammadi wurde der Friedensnobelpreis zuerkannt. Die inhaftierte Kämpferin für die Rechte der Frau wird den Preis in Oslo nicht selbst entgegennehmen können.

Narges Mohammadi wurde der Friedensnobelpreis zuerkannt. Die inhaftierte Kämpferin für die Rechte der Frau wird den Preis in Oslo nicht selbst entgegennehmen können.

Zum fünften Mal wird der Friedensnobelpreis einer Person zuerkannt, die zum Zeitpunkt der Auszeichnung in Haft war.

Zum ersten Mal geschah das, als 1936 der Friedensnobelpreis (rückwirkend für das Jahr 1935) Carl von Ossietzky zugesprochen wurde. (Die Kampagne, den Preis Ossietzky zuzuerkennen, wurde von dem Emigranten Willy Brandt geleitet).

Hermann Göring stellte Ossietzky Freilassung in Aussicht, wenn er den Nobelpreis ablehnt. Ossietzky erklärte daraufhin, er wolle den Preis annehmen.

Gestern waren Landtagswahlen in Hessen und Bayern. In Bayern haben (mit CSU, Freien Wählern, AfD und FDP) die klimafeindlichen Parteien 70 Prozent der Stimmen bekommen.

Die Stimmanteile der AfD (14,6 bzw. 18,4 Prozent) lassen das tatsächliche faschistische Potenzial in der Gesellschaft erahnen.

Wie konnte der Angriff der Hamas-Miliz auf Israel eine Überraschung sein? Was wußten Geheimdienste?

Geraten in dieser „die Nation einigenden“ Situation die Bemühungen, in Israel die Demokratie gegen die rechtsextreme Regierung zu verteidigen, ins Hintertreffen?

Ist Netanjahu mit den Vorfällen unzufrieden? Er konnte sich in ersten Äußerungen wieder zu erkennen geben.

Die Hamas – eine „Befreiungsbewegung“? Oder nur eine Geiselgangster-Organisation? Die Hamas hat nicht nur israelische Geiseln in ihrer Gewalt. Die Palästinenser in Gaza sind es längst.

Es gibt da und dort Stellungnahmen, in denen die Organisationen Hamas und Hisbollah als „Befreiungsbewegungen“ („objektiv“) eingeschätzt werden oder gar der „globalen Linken“ zugerechnet.

Die Waffenbrüer an der Nordgrenze, die Hisbollah, werden von denen bezahlt, die Narges Mohammadi eingesperrt und gefoltert haben.

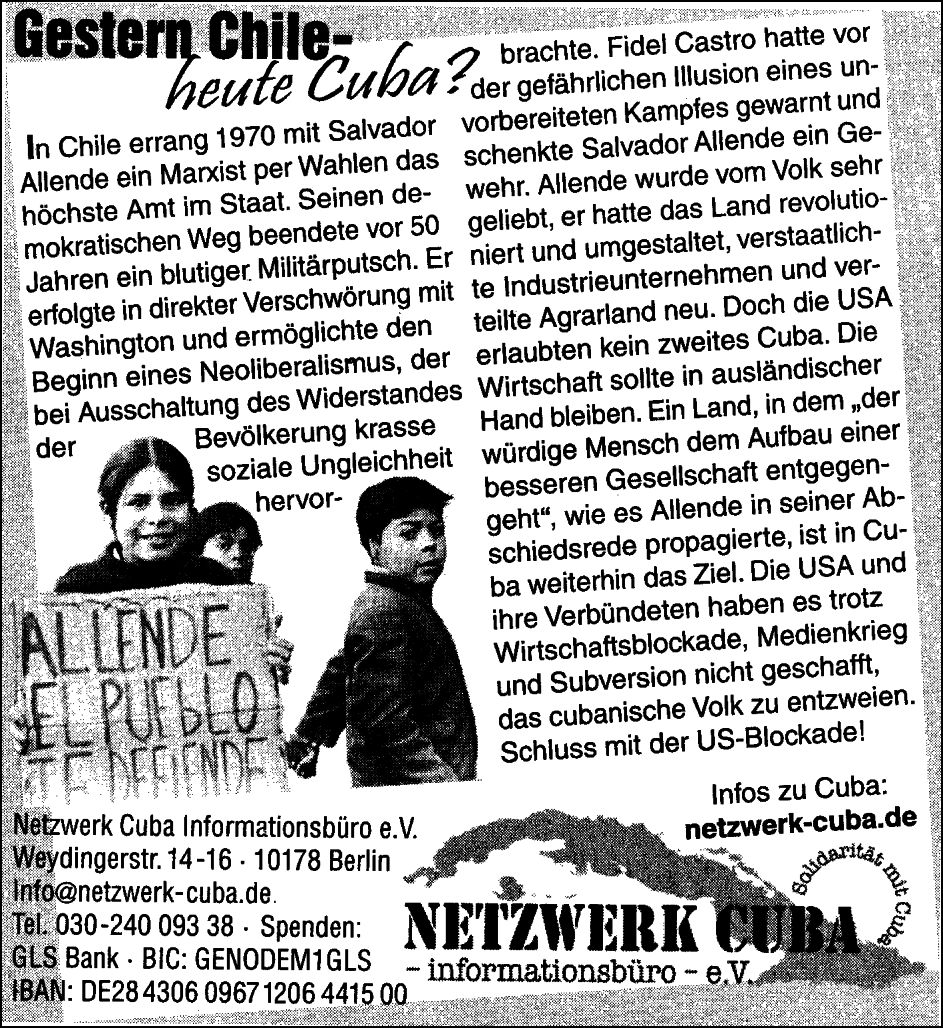

11. September: 50 Jahre und ein Tag

Jahrestage

Am 11. September jähren sich zwei – scheinbar voneinander unabhängige – zeitgeschichtliche Ereignisse.

Am 11. September 2001 wurde das World Trade Center in New York von religionsfanatischen arabischen Selbstmord-Attentätern angegriffen, die entführte Passagierflugzeuge in die beiden Türme lenkten. Zur selben Zeit stürzte ein entführtes Flugzeug in das Kriegsministerium („Pentagon“) in Washington/DC. 3000 Menschen fanden den Tod.

Es ist aber auch an ein anderes Ereignis zu erinnern:

Am 11. September 1973, heute vor 50 Jahren, putschte die chilenische Armee gegen die demokratische Regierung. Hinter den Putschisten unter General Pinochet stand die Regierung der USA (Präsident Nixon, Außenminister Kissinger). Der US-Geheimdienst CIA bereitete den Staatsstreich vor, dem Jahre des Terrors folgten, in denen über 10.000 Menschen ermordet wurden. Der „freie Westen“ mitsamt seiner famosen, heute wieder dauernd heruntergebeteten „Wertegemeinschaft“ hatte gegen diese Verbrechen nichts einzuwenden – im Gegenteil.

Ich wurde auf eine arte-Dokumentation über den Putsch in Chile aufmerksam gemacht:

https://www.arte.tv/de/videos/116002-000-A/der-kampf-um-chile-1-3/

Die Entwicklung zwischen den beiden Ereignissen zeigt:

Nicht jeder, der gegen den Imperialismus kämpft, verdient es, als Antiimperialist zu gelten.

Früher hatten wir: Allende, Fidel Castro, Che Guevara, Lumumba, Ho Chi Minh.

Später kamen dann solche Typen: Idi Amin, Bin Laden, Chomeini, Lukaschenko et al.

Merke: Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund; er ist nur der Feind meines Feindes. Ein Antiimperialismus, dem das emanzipatorische Element fehlt, ist keiner.

Die Geschichte gehört uns, wenn wir den Kampf um die Geschichte gewinnen.

Die Geschichte gehört uns, wenn wir den Kampf um die Geschichte gewinnen.

Schwarzer Oktober – ein historischer Kriminalroman

In den nächsten Tagen erscheint:

Robert Brack: Schwarzer Oktober. Kriminalroman. Edition Nautilus 2023. 160 S. 16,00 €

Die junge Arbeiterin Klara Schindler inmitten des Hamburger Aufstands, zwischen Not und revolutionärer Verheißung.

Die junge Arbeiterin Klara Schindler inmitten des Hamburger Aufstands, zwischen Not und revolutionärer Verheißung.

Hamburg, 1923. Es herrschen Hyperinflation, Hunger und Arbeitslosigkeit, immer wieder wird gestreikt. Klara Schindler ist neunzehn, sie hat ihre kleinbürgerliche Zukunft hingeschmissen und ist fest entschlossen, sich als Arbeiterin durchzuschlagen und die Verhältnisse umzustürzen. Voller revolutionärer Begeisterung schließt sie sich den Kommunisten an, lernt die Frauenrechtlerin Ketty Guttmann kennen und verliebt sich in die Schein-Prostituierte Selma.

Doch der von der KPD begonnene Aufstand, der nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution auch in Deutschland den Umsturz herbeiführen sollte, wird zur blutigen Katastrophe. Und in Hamburg geht der Schnitter geht um, ein mysteriöser Messerstecher, der es offenbar auf Klaras Freunde abgesehen hat …

Um Vorbestellung wird gebeten.

Bestellen Sie dieses Buch – zum Abholen oder im Versand – in der Buchhandlung Weltbühne

Gneisenaustraße 226, 47057 Duisburg (Neudorf)

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

Bitte unterstützen Sie diese progressive Buchhandlung durch Aufträge.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

..

..

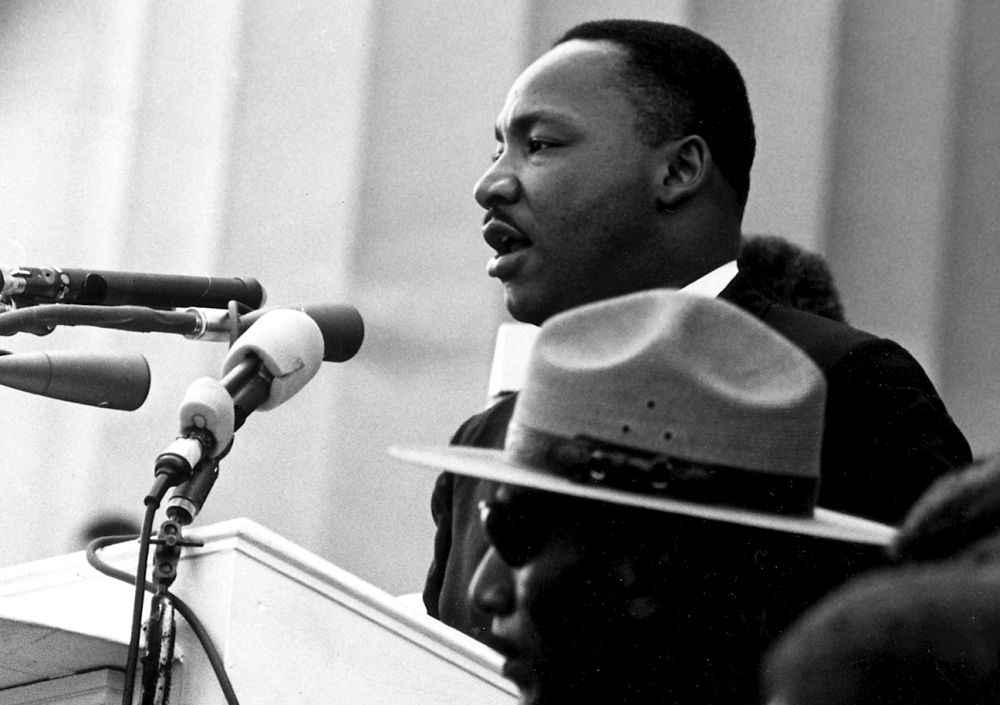

Dr. Martin Luther King’s Dream

Der 28. August 1963, heute vor 60 Jahren, ist ein markantes Datum in der Geschichte des Zwanzigsten Jahrhunderts. Am 28. August 1963 fand der Marsch auf Washington statt. Martin Luther King hielt seine berühmte Rede vor 250.000 Menschen, die vor dem Lincoln Memorial gegen Rassenhaß demonstrierten.

Im improvisierten Teil seiner Rede sage er:

I have a dream that one day this nation will rise up, and live out the true meaning of its creed: ‘We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.’

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice and sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.

Der „Traum“ ist eine Reflexion auf dem „Amerikanischen Traum“, auf den das Zitat aus der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hinweist.

Als die Rede gehalten wurde, waren Begriffe wie „Black Power“ noch nicht geprägt. Der Kampf ging weiter und wird weitergehen.

Als Obama zum Präsidenten gewählt wurde, wurde sichtbar, daß man auf dem Weg zu mehr Menschlichkeit, zu mehr Selbstverständlichkeit voran kommen kann.

Als Trump zum Präsidenten gewählt wurde, wurde sichtbar, daß das Erreichte wieder verloren gehen kann.

Nichts, was gewonnen wurde, ist sicher für alle Zeiten. Wir müssen kämpfen und streiten in beide Richtungen.

Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet.

Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet.

Die King-Statue an der Westminster Abbey in London als Teil des Denkmals für 10 Märtyrer des 20. Jahrhunderts.

Bilder: Wikimedia Commons

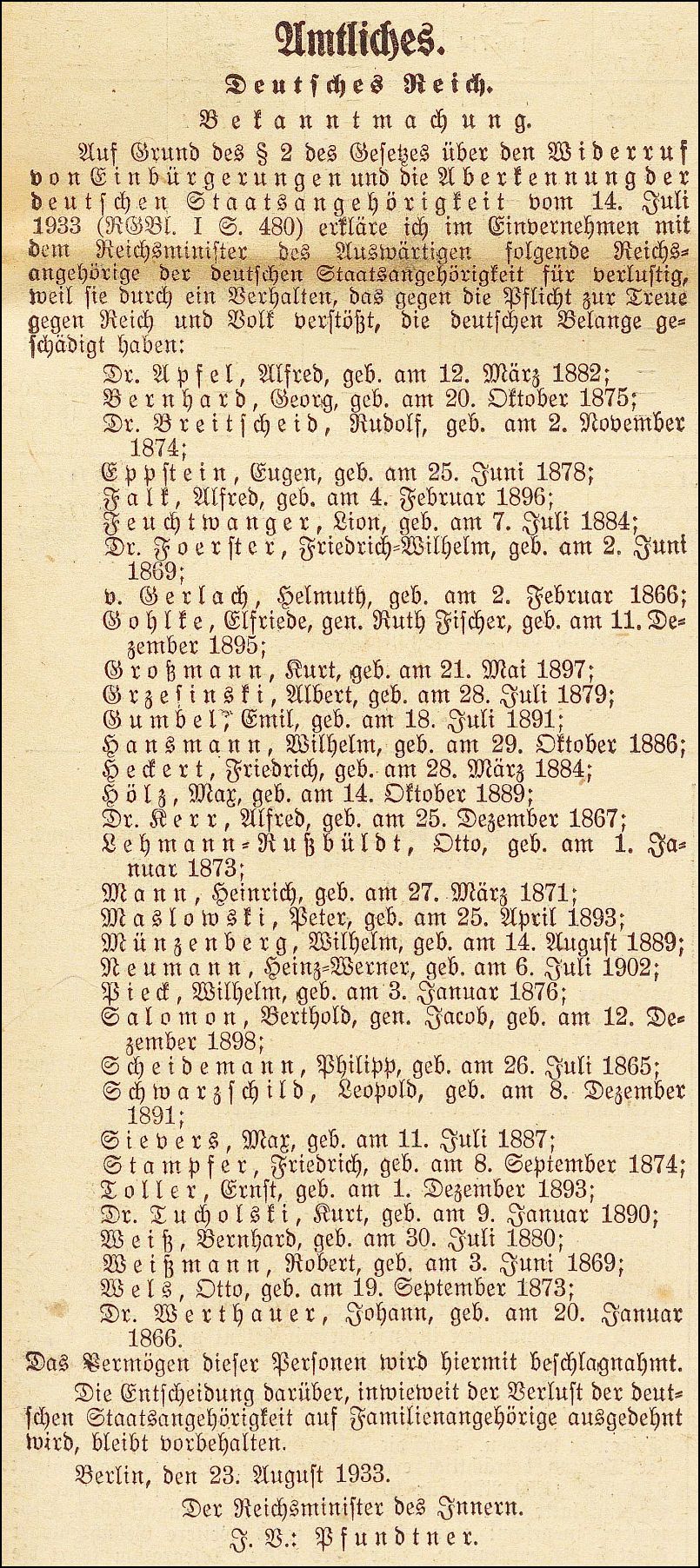

25. August 1933: Die erste Liste der Ausgebürgerten

Am 25. August 1933, heute vor 90 Jahren, wurde im amtlichen Reichsanzeiger die erste Liste von Personen veröffentlicht, denen auf ganz scheinlegale Art die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wurde. Es folgten in den nächsten Jahren weitere Listen.

Die genannten Personen waren im Reichsgebiet rechtlos. Da ihr im Inland aufzufindendes Vermögen geraubt („beschlagnahmt“) wurde, waren sie mittellos.

Im „Deutschen Club“ in London wurden wurden Bilder der 33 Ausgebürgerten ausgestellt mit dem Zusatz „Wenn ihr einen trefft, schlagt ihn tot!“. Der niedrigste Instinkt war mit der Staatsmacht eine enge Allianz eingegangen.

16 der 33 „Ausgebürgerten“ haben das Ende des NS-Regimes noch erlebt. Deren „Ausbürgerung“ war mit dem 8. Mai 1945 keineswegs null und nichtig. Sie blieben Staatenlose.

16 der 33 „Ausgebürgerten“ haben das Ende des NS-Regimes noch erlebt. Deren „Ausbürgerung“ war mit dem 8. Mai 1945 keineswegs null und nichtig. Sie blieben Staatenlose.

Die Namen auf dieser Liste dürfen nicht vergessen werden.

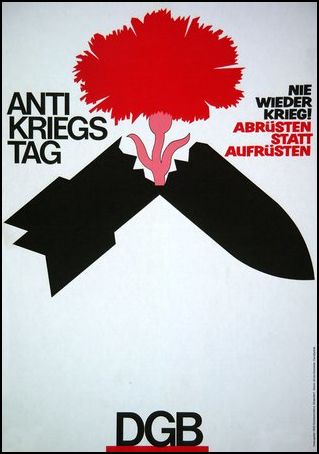

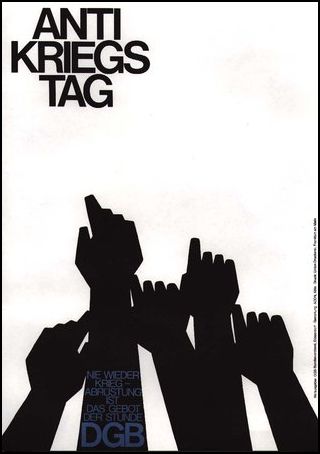

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft auf zum Antikriegstag 2013

Antikriegstag 2023: Die Welt braucht Frieden!

Seit 1957 wird am 1. September an die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs sowie an die schrecklichen Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. An jedem 1. September machen auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seitdem deutlich: Die deutschen Gewerkschaften stehen für Frieden, Demokratie und Freiheit. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!

Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Antikriegstag am 1. September 2023

Die Welt braucht Frieden!

Jeder Krieg ist ein Angriff auf die Menschheit und die Menschlichkeit. Das ist die zentrale Lehre, die der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften aus der Geschichte gezogen haben. Das ist der Grund, weshalb wir uns mit all unserer gewerkschaftlichen Kraft für Frieden, Rüstungskontrolle und Abrüstung, für die Achtung der Menschenrechte und für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Wir leben in einer Zeit, in der dieses Engagement besonders gefordert ist. In unserer Nachbarschaft tobt der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir fordern die russische Regierung auf, ihn durch den Rückzug ihrer Truppen zu beenden und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Das in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegte Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung steht für uns außer Frage.

Wir warnen aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und wir warnen vor der einseitigen Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien „Sieg“ oder „Niederlage“. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung zu fokussieren: Haben Sie den Mut, mehr Diplomatie zu wagen!

Was uns eint, ist die Überzeugung, dass dauerhafter Frieden und eine stabile internationale Friedensordnung nur möglich sind, wenn sich die Stärke des Rechts durchsetzt – und nicht das Recht des Stärkeren. Mit Waffen lässt sich kein Frieden schaffen! Das sehen wir überall da, wo Kriege und Bürgerkriege toben – ob in Syrien, im Iran, im Jemen, im Sudan oder in Äthiopien. Militärische Konflikte und der Einsatz bewaffneter Gewalt bringen Tod, großes Leid und führen zu Flucht und Vertreibung. Unsere Solidarität gilt den Menschen auf der Flucht, egal auf welchem Kontinent. Wir verurteilen alle Regierungen, die Krieg, Unterdrückung, Gewalt und Folter als Mittel der Politik und Instrumente zur Sicherung ihrer Macht einsetzen!

Die Waffen müssen endlich schweigen – überall! Gerade in Zeiten, in denen die geopolitischen Spannungen zwischen Weltregionen zunehmen, ein Rückfall in das Denken in Machtblöcken die Oberhand zu gewinnen droht und ein neuer nuklearer Rüstungswettlauf begonnen hat. Die Zahl unmittelbar einsatzfähiger Nuklearsprengköpfe steigt immer weiter. Gleichzeitig nehmen die Ausgaben für atomare Aufrüstung aberwitzige Ausmaße an und lagen allein im letzten Jahr bei rund 77 Milliarden Euro.

Jeder Euro, der zusätzlich für Aufrüstung ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle. Neue Waffensysteme dürfen nicht mit der Schließung von Krankenhäusern oder dem Verzicht auf Zukunftsinvestitionen bezahlt werden. Die jüngste Häufung weltweiter Extremwetterereignisse führt uns drastisch vor Augen, dass die Bekämpfung des Klimawandels keinen Aufschub duldet. Der dafür erforderliche Umbau unserer Wirtschaft und seine sozial gerechte Gestaltung werden nur gelingen, wenn dafür ausreichend öffentliche Mittel bereitstehen.

Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, von einer – wie es die NATO fordert – weiteren Aufstockung des Rüstungsetats auf zwei Prozent des BIP oder sogar mehr abzusehen und sich mit ihren EU-Partner*innen und im Rahmen der internationalen Staatengemeinschaft für neue nukleare Rüstungskontrollabkommen und eine Eindämmung von Rüstungsexporten stark zu machen.

Wir werden von der Überzeugung getragen, dass wir unsere Ziele nur in großer Solidarität erreichen. Rechtsextreme Positionen und Verschwörungsmythen haben bei uns keinen Platz. Wir werden uns nicht wegen der Hautfarbe, sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, Religion oder Behinderung spalten lassen.

Die Welt braucht Frieden! Wir stehen zusammen: für Solidarität, für Gerechtigkeit, für Freiheit und für Frieden – jetzt!

Sammelt Briefmarken

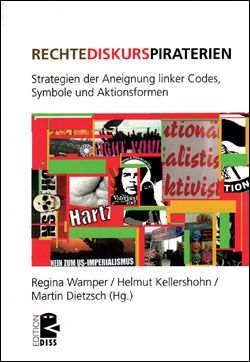

Immer noch und immer wieder aktuell: „Rechte Diskurspiraterien“

Da redet man sich den Mund fusselig: Gegen Rechtstendenzen bei den Linken, gegen Rechtsoffenheit in der Friedensbewegung, gegen Wahllosigkeit in der „Bündnis“-Politik – lauter Anzeichen von Verwirrtheit und Realitätsverlust. Es steckt viel „Rechts“ im „Links“.

Was macht man da? Es gibt nur eins: Nicht aufgeben.

Nicht zum ersten Mal empfehle ich dieses Buch zum Thema:

Regina Wamper / Helmut Kellershohn / Martin Dietzsch (Hg.): Rechte Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen. Unrast Verlag 2010 (Edition DISS). 288 S. 19.80 Euro

Der Verlag hat das Wort: Rechte Adaptionen linker Symbole und Ästhetik und was dagegen getan werden kann. In den letzten Jahren ist ein verstärktes Bemühen auf Seiten der extremen Rechten zu beobachten, Themen, politische Strategien, Aktionsformen und ästhetische Ausdrucksmittel linker Bewegungen zu adaptieren und für ihren Kampf um die kulturelle Hegemonie zu nutzen. Dabei handelt es sich keineswegs mehr nur um ein Steckenpferd der intellektuellen Neuen Rechten, vielmehr wird dies auch von NPD und militanten Neonazis praktiziert. Im Resultat hat sich die extreme Rechte eine Bandbreite kultureller und ästhetischer Ausdrucksformen angeeignet, indem sie sich am verhaßten ‚Vorbild’ der Linken abgearbeitet hat. Man könnte auch sagen: Um überzeugender zu wirken, hat sie kulturelle Praktiken und Politikformen der Linken ‚entwendet’ – allerdings nicht, ohne sie mit den eigenen Traditionen zu vermitteln. Solche Phänomene sind keineswegs neu. Auch der Nationalsozialismus bediente sich der Codes und Ästhetiken politischer Gegner und suchte Deutungskämpfe gerade verstärkt in die Themenfelder zu tragen, die als traditionell links besetzt galten. Auch in den 1970er Jahren waren solche Strategien vorhanden. Es stellt sich die Frage, warum und in welcher Form diese Diskurspiraterien heute wieder verstärkt auftreten.

Aus dem Inhalt:

Helmut Kellershohn, Martin Dietzsch: Aktuelle Strategien der extremen Rechten in Deutschland – Sabine Kebir: Gramscismus von rechts? – Volker Weiss: Sozialismusbegriff bei Moeller van den Bruck und Oswald Spengler – Volkmar Woelk: Strasserismus und Nationalbolschewismus – Renate Bitzan: Feminismus von rechts? – Richard Gebhardt: Völkischer Antikapitalismus – Fabian Virchow: Antikriegs-Rhetorik von rechts – Helmut Kellershohn: Das Institut für Staatspolitik und die Konservativ-subversive Aktion – Lenard Suerman: Autonome Nationalisten – Regina Wamper, Britta Michelkens: Gegenstrategien – Jens Zimmermann: – Kritik des Rechtsextremismusbegriffs.

Von Zeit zu Zeit werden Sie an dieser Stelle über Standardtitel in der Buchhandlung Weltbühne informiert – nicht immer das Neueste, aber immer empfehlenswert.

Wenn Sie bestellen wollen, dann hier. Erinnern Sie sich stets an den Slogan:

„LIEBE leute BESTELLT bücher IN der BUCHHANDLUNG weltbühne UND sonst NIRGENDS.“

Weltbühne MUSS bleiben.

bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

DIE buchhandlung WELTBÜHNE ist AUCH eine VERSANDBUCHHANDLUNG.

Neu in der Weltbühne: Anti-Krieg zwischen Weltkriegen

Max Michaelis: Anti-Krieg zwischen Weltkriegen. Verlag Die Buchmacherei. 650 Seiten. 24 €.

Max Michaelis hat in einem Lesebuch Texte der „Weltbühne“ von 1927 bis zu ihrem Verbot 1933 zusammengestellt. Sie befassen sich mit den Gefahren der Kriege – den geführten und den erneut drohenden. Ein Thema, das sich auch uns gerade stellt. Entstanden ist ein authentisches Geschichtsbuch aus einer Zeit, deren Ergebnis das Jahrhundert prägte – und es kann sehr viel mehr sein als das: Dokumentensammlung von zeitgenössischen Quellen, Einblick in Beweisführungen zu Zusammenhängen und Wesen von Kriegsursachen, beweisbare Benennung von Interessen und Triebkräften – aber auch Würdigung der Autoren und eine Sammlung von Anregungen zu Literatur und Sprachgebrauch. Und über allem stehen konkrete historische Erfahrungen. Faschismus und Krieg hatten ihre Entstehungsgeschichte – und die war sehr viel mehr als „Hitlerei“. In ihrer Gesamtheit stellen die Texte eine einzigartige Verbindung von Anklage, Analyse und Anregung dar, den „marschierenden Spießer“ (W. Victor) in seiner Lächerlichkeit zu erkennen. Lesevergnügen ist garantiert – trotz äußerst bedrückendem Gegenstand.

Das Buch ist im Programm der Buchhandlung Weltbühne (auch im Versand zu beziehen).

Gneisenaustraße 226, 47057 Duisburg (Neudorf)

Emil-Adresse: bestellungen@buchhandlung-weltbuehne.de

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

..

..

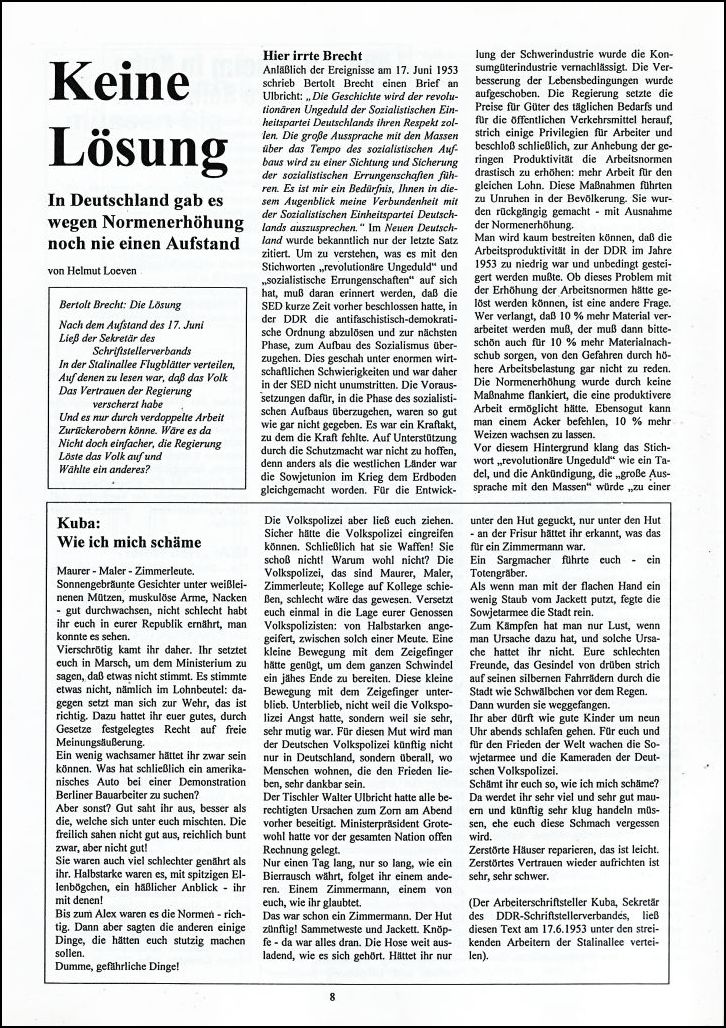

Keine Lösung? Keine Lösung.

Vorwort: Welches Thema wäre besser geeignet für das 3.000. (dreitausendste) Notat im Blog amore e rabbia?

Eigentlich jedes andere auch.

Erinnern Sie sich an den 17. Juni – nein nicht an den vor einem Jahr, sondern – sagen wir mal – an den vor 50 Jahren: 1973? Ein schöner Tag: Freibadbesuch, Ausflug, mindestens: ausschlafen. Denn das war ein Feiertag. Dessen offizieller Anlaß war eigentlich ein bierernster und lag gerade mal 20 weitere Jahre zurück. Aber das trübte die Freude an einem freien Frühsommertag nicht.

Am 17. Juni 1953 hatte es in Berlin-Ost und anderen Städten der DDR Straßenkämpfe gegeben, in denen sich massive Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Staatsmacht entlud. Panzereinheiten der in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte verhinderten Schlimmeres. (Das muß ich so formulieren, damit Klopsman alias Linksman wieder einen Grund hat, sich aufzuregen. Und: Die Sowjetunion gibt es nicht mehr).

Der Volkssturm von 1953 wird derzeit wieder hervorgehoben. Er fügt sich in die Strömung aktueller Machtpolitik: Wiederbelebung des Kalten Krieges, Feindschaftspflege nach außen und im Inneren.

Zum 50. Jahrestag, 2003, erschien in DER METZGER Nr. 67 mein kritischer Kommentar, geeignet, Sympathien zu verscherzen ohne neue zu gewinnen. Die Überschrift „Keine Lösung“ mag mehrdeutig sein. Das Heft kann immer noch bestellt werden.

Zum 50. Jahrestag, 2003, erschien in DER METZGER Nr. 67 mein kritischer Kommentar, geeignet, Sympathien zu verscherzen ohne neue zu gewinnen. Die Überschrift „Keine Lösung“ mag mehrdeutig sein. Das Heft kann immer noch bestellt werden.

Hier die ersten beiden Seiten

Hier der ganze Artikel, auf dem Bildschirm leichter zu lesen.

Hier der ganze Artikel, auf dem Bildschirm leichter zu lesen.