Schlagwort-Archive: KPD/ML

Das Wirtshaus in Dingens

Weniger in ein Büro, eher in ein mit viel Kunstlicht beleuchtetes Wirtshaus in Hochfeld fühlte man sich versetzt, wenn man sich auf die von Günter Ackermann gestaltete Internetseite „kommunisten-online“ einließ. Manche Leute meinten, „kommunisten-am-rande-des-nervenzusammenbruchs“ hätte besser gepaßt.

Ich hatte das Vergnügen, Günter Ackermann persönlich zu kennen, seit 1970. Er war damals in der KPD/ML das enfant terrible, unbeherrscht, streitsüchtig.

1940 in Erfurt geboren, in der DDR Angehöriger der Volkspolizei, wechselte er unter Mitnahme seines thüringischen Akzents in die BRD. Seit Mitte der 60er Jahre wirkte er im maoistischen Zirkelwesen am Rande der kommunistischen Bewegung. In der Dauer-Farce des Sektierertums war er eine feste Größe. Bei der Gründung der KPD/ML 1968 war er dabei und gehörte dem Zentralkomitee an (sagt man). Bei den diversen Spaltungen wechselte er gelegentlich die Seiten. Dann ließ er sich in Duisburg nieder.

Im Rotbuch-Verlag erschien ein Buch über den Mannesmann-Streik von 1973. Autor: Gerd Höhne. Das war, wie ich später erfuhr, Ackermanns Pseudonym. In dem Spielfilm „Huckinger März“ (über nämlichen Streik) spielte er eine Nebenrolle. Er tauchte dann auch gelegentlich im Eschhaus auf. Auf der Wanheimer Straße hatte er ein Schreib-Büro, wo Studenten ihre Diplomarbeiten ins Reine tippen lassen konnten.

Im Rotbuch-Verlag erschien ein Buch über den Mannesmann-Streik von 1973. Autor: Gerd Höhne. Das war, wie ich später erfuhr, Ackermanns Pseudonym. In dem Spielfilm „Huckinger März“ (über nämlichen Streik) spielte er eine Nebenrolle. Er tauchte dann auch gelegentlich im Eschhaus auf. Auf der Wanheimer Straße hatte er ein Schreib-Büro, wo Studenten ihre Diplomarbeiten ins Reine tippen lassen konnten.

Als die PDS in Duisburg ihren Kreisverband gründete, war er dessen Geschäftsführer (nicht, wie die Rote Fahne behauptet, Vorsitzender). Die üblichen, unvermeidlichen Streitereien führten zu seinem Rücktritt. Er zog sich auf sein Refugium „kommunisten-online“ zurück.

Ich habe Ackermann als einen durchaus freundlichen, umgänglichen Menschen in Erinnerung, erlebte ihn bei zahlreichen Veranstaltungen. Er konnte zuhören, argumentierte vernünftig und kenntnisreich. Aber wehe, wenn er in die Tasten griff! Dann wurde er mitunter vulgär bis zur Unflätigkeit.

Beim Ostermarsch sprach er mich mal an: „Du sympathisierst ja mit den Antideutschen.“ Das mußte und konnte ich richtigstellen. Seine Antwort überraschte mich: „Dann bin ich ja falsch informiert. Dann muß ich ja meine Meinung ändern.“

Ich habe daraufhin nicht mehr gegen ihn polemisiert, stattdessen es aber dem Kollegen Jakop Heinn überlassen, die Ackermann-Schoten zu protokollieren. Denn nicht allen gegenüber hat Ackermann sich so ehrenmännisch verhalten. Seine Lieblingsfeinde waren Siegfried Jäger (DISS, siehe DER METZGER 81) und Ulrich Sander (VVN, siehe DER METZGER 83 und 114). Dem, was dort darüber zu lesen war, ist nichts hinzuzufügen, und es ist nichts zurückzunehmen.

Am 26. April 2017 ist Günter Ackermann 76jähig in Mülheim gestorben.

Am 26. April 2017 ist Günter Ackermann 76jähig in Mülheim gestorben.

Der Mann war unmöglich, aber auch irgendwie originell. Als Werber für die kommunistische Bewegung war er wenig von Nutzen. Aber ihre unfreiwillige Parodie ist ihm gelungen.

Weihnachts-Botschaften

Soll heißen: ich nehme diplomatische Immunität in Anspruch.

Weihnachten ist ja bekanntlich die Gelegenheit für Erinnerungen, Rückblicke und Wiederholungen. Ist es nicht so? Glauben Sie es mir einfach.

Während ich mir ein paar Tage Privatissimum gönne, mache ich es Ihnen möglich, die Universalität zu wiederholen, und zwar durch diese Verlinkungen:

24. Dezember 2012

24. Dezember 2013

24. Dezember 2014

24. Dezember 2015

24. Dezember 2016

Wie sagte schon Karl Valentin:

WENN DIE STILLEN TAGE VORBEI SIND,

DANN WIRD ES AUCH WIEDER RUHIGER.

Ne? Is klar.

Ist Ihnen auch klar, daß der Rosenmontag, beziehungsweise das ganze durch ihn verlängerte Wochenende, mancherorts als Zeit der Kontemplation gefeiert wird, zum Beispiel dort, wo die fast vollendete METZGER-Ausgabe Numero 121 ganz vollendet werden soll.

Ist Ihnen auch klar, daß der Rosenmontag, beziehungsweise das ganze durch ihn verlängerte Wochenende, mancherorts als Zeit der Kontemplation gefeiert wird, zum Beispiel dort, wo die fast vollendete METZGER-Ausgabe Numero 121 ganz vollendet werden soll.

Ich will Ihnen gern zu ein paar (präzise gesagt: fünf) kontemplativen Inspirationen verhelfen – durch Recurse auf die ersten fünf Monate dieses Weblogs. Denn wisse: wer auf der Suche nach der Zukunft ist, muß in alten Papieren wühlen (hier: in alten Notaten herumstöbern).

Drum klicken Sie mal hier,

und klicken Sie mal hier,

und klicken Sie mal hier,

und klicken Sie mal hier,

und klicken Sie mal hier.

Viel Freude (ohne Uniform, ohne Blaskapelle).

„Der Wurzel auf den Grund gehen“

Wer möchte in der Haut von Daniel Cohn-Bendit stecken? Er selbst ja auch nicht.

Man stelle sich vor, man hätte, als Zeitreisender, den Leuten, die 1968 von dem Linksüberholer kolossal beeindruckt waren, seine heutigen Zitate vorlegen, seine heutige Haltung referieren können. Eine unglaubliche Geschichte wäre das gewesen. Cohn-Bendit aber versteht sich in der Kunst, seine – na sagen wir mal: establishmentkompatiblen Auffassungen von heute zu verkünden und zugleich seinen Nimbus als Aufrührer im Pariser Mai zu wahren.

Doch die Geschichte hat einen Knacks bekommen, weil die verfolgende Unschuld mit seiner Offenbarung hausieren geht, er habe in den roaring Seventys Mädchen im Vorschulalter seinen Pillemann gezeigt (siehe DER METZGER 106). Na sowas!

Es gibt allerdings Bescheidwisser, denen schon, als Cohn-Bendit die Bühne der Zeit betrat, klar war, wie es mit dem mal enden wird.

„Warum geht er (Cohn-Bendit) der Wurzel seines Verhaltens nicht auf den Grund?“ fragt die Rote Fahne der MLPD. (Wenn man die Denkweise im Griff hat, kommt es auf die Schreib-Weise nicht so sehr an, und auch eine Doppel-Metapher ist statthaft).

Cohn-Bendits Windungen – und vor allem seine Wendungen haben nach Meinung der Roten Fahne ihre Wurzel in der Weltanschauung. Weil er nicht die richtige hatte, sondern eine falsche, und weil er nicht zur richtigen gefunden hat, mußte sein Weg der falsche sein.

„Wie soll eine Aufarbeitung (von Cohn-Bendits Kinderkram) aussehen? Wird sie wirklich kritisch-selbstkritisch durchgeführt und vertieft – auch bis zu ihrem weltanschaulichen Kern?“ fragt die Rote Fahne.

Den „weltanschaulichen Kern“ hat die MLPD patentiert: „Willi Dickhut … kritisierte Daniel Cohn-Bendit bereits 1970 grundsätzlich in seinem Buch ‚Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung‘.“ Zitat: „Cohn-Bendit proklamiert offen den (bürgerlichen) Individualismus. Es geht hier gar nicht darum, ihm persönlich bösen Willen zu unterstellen – es kommt nur darauf an, objektiv festzustellen, daß er eindeutig eine bürgerliche und keinesfalls eine proletarische Auffassung vertritt.“

Also: Eine Proklamation ist immer „offen“. Sonst wäre es keine. Eine Geheim-Proklamation gibt es nur in „Arsen und Spitzenhäubchen“.

Also: Eine Proklamation ist immer „offen“. Sonst wäre es keine. Eine Geheim-Proklamation gibt es nur in „Arsen und Spitzenhäubchen“.

Dafür, daß die „richtige Weltanschauung“ vor Torheit schützt, ist diese Beweisführung untauglich, führt man sich nur vor Augen, welchen Weg so mancher gegangen ist, der in der KPD/ML und im KABD die „proletarische Denkweise“ mit Löffeln gefressen hat.

Kleine Pikanterie am Rande: Ein Buch mit dem Titel „Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung“ von dem Autor Willi Dickhut gibt es gar nicht. Es handelt sich um ein dünnes Heft aus der Reihe „Revolutionärer Weg“ (Theoretisches Organ der KPD/ML). Zwar war Willi Dickhut das einzige Mitglied des Redaktionskollektivs, aber just diese Nummer 3 hat er nicht geschrieben, sondern ein anderer: ein Hochschullehrer, dessen aus einer Silbe bestehender Name hier nicht erwähnt wird, der übrigens auch mal einen Beitrag für den METZGER beigesteuert hat.

Als die Partei von Intellektuellen „gesäubert“ wurde, lautete der Vorwurf, er habe den Antiautoritarismus, der eben ein Problem der Intellektuellen sei, vorgeschoben, um vom Kampf gegen den „Revisionismus“ abzulenken.

Zuviel Ergo

In der Frankfurter Rundschau fand ich gestern den Nachruf auf Christian Semler. Er ist am 13. Februar 74jährig gestorben.

Christian Semler wurde 1938 in Berlin geboren. Sein Vater war Fabrikant, seine Mutter die Schauspielerin und Kabarettistin Ursula Herking („Münchener Lach- und Schießgesellschaft“, auch gemeinsam mit Werner Finck in der „Katakombe“). Semler war einer der führenden Köpfe im SDS. An die Spitze des Verbandes kam er in der Phase des Zerfalls. 1970 wurde der SDS aufgelöst.

Ein Zerfallsprodukt war die „Kommunistische Partei Deutschlands – Aufbauorganisation“ (KPD-AO), deren Chef Semler wurde. Anders als die konkurrierende KPD/ML hatte die KPD-AO keinerlei Beziehung zur Tradition der kommunistischen Bewegung in Deutschland. Und anders als die KPD/ML brachte die „AO“ noch nicht einmal eine unfreiwillig-komische Folklore-Show zustande. Sie war in ihrer Aufdringlichkeit schlichtweg langweilig, weshalb man sie auch gern als „KPD-A-null“ bezeichnete. Außer einem halben Dutzend Verirrter dürften dieser „Avantgarde der Arbeiterklasse“ auch keine Arbeiter angehört haben, weshalb sie sich die Verbalhornung ihres Namens als „KPD-OA“ (ohne Arbeiter) gefallen lassen mußte.

Den Gipfel der Frechheit erklomm die AO, als sie den Namenszusatz AO fallen ließ und sich fortan den Namen „KPD“ anmaßte. (Und der Gipfel der Verwirrung wurde erreicht, als nach der Auflösung dieser „KPD“ 1980 die KPD/ML ihrerseits den Namen „KPD“ usurpierte – woraufhin eine Abspaltung von ihr sich wiederum „KPD/ML“ nannte).

Die AO als Sekte zu bezeichnen ist schon darum sinnfällig, weil sie sich von der Linken strikt abgrenzte und – wie man so sagt – „lieber im eigenen Saft schmorte“. Anders als später die MLPD schmiß sie sich nicht an alles ran, was sich regte, sondern wollte unter sich bleiben. Das entschuldigt aber nicht das Verwirrspiel mit ihrem angemaßten Namen.

Zitat aus dem Parteistatut: „Voraussetzung für die Aufnahme eines Kandidaten in die Partei ist die feste Entschlossenheit“. Undsoweiter. Das Wortgeschepper entschuldigt mit seiner Komik nicht den Psychoterror, den die Organisation auf ihre Mitglieder ausübte, die sie in die Eindimensionalität führte. Um sich „nicht von den Massen zu isolieren“ wurde den Mitgliedern verboten, Bärte und lange Haare zu tragen, in Wohngemeinschaften zu wohnen und unverheiratet zusammenzuleben.

Reinweg gar nichts an dieser „KPD“ war progressiv oder irgendwie links. Sie machte sich die maoistische „Drei-Welten-Theorie“ zueigen. Ihr zufolge war die „sozialimperialistische“ Sowjetunion der „Hauptfeind“. Ergo war alles gut, was nicht links war: CSU, NATO, das Vaterland, der Antikommunismus. KPD-A-null, das waren glattrasierte Nationalisten in gebügelten Hemden.

Über die Auflösung der KPD-A-null 1980 konnte man sich gar nicht so richtig freuen. Denn nur Jargon und Taktik wurden verändert. Und nun strömten sie raus aus ihrem Ghetto, hinein in die entstehende Partei „Die Grünen“. Als die KPD-AO sich auflöste, bekamen die Grünen ihren rechten Flügel.

Ach ja: Christian Semler! Über ihn schrieb Thomas Schmid (auch so einer!) in der Frankfurter Rundschau: „Anders als viele seiner politischen Weggefährten wurde Semler nie ein Renegat.“ Man weiß gar nicht, wie man das angesichts eines so verdrehten Lebenslaufs verstehen soll. „Er blieb … ein Linker.“ Blieb? Oder: wurde wieder? Jedenfalls landete er bei der Taz. Zwei oder drei Artikel von ihm habe ich gelesen. Na ja. Nicht ganz falsch und nicht ganz unklug, was er da geschrieben hat.

Äpfel, Pflaumen, Birnen (Dritter Teil)

Sie will noch mehr wissen: „Über die Liebe und so.“ Und ich kann ihr, ohne gar zu sehr ins Detail zu gehen, auch darüber etwas erzählen.

„Und du? Auch ein bißchen bi?“

„Bi? Nie! Ich bin Ultra-Hetero!“

Ich sage ihr dann noch (an dieser Stelle vielleicht etwas deplaziert?): „Ich muß sagen, Ingrid, ich war damals nicht wenig beeindruckt von dir. Du standest da immer so souverän im Getöse. Mit deinen flammenroten Haaren warst du ein Wahrzeichen. Du warst durch nichts aus der Ruhe zu bringen, hast alles überblickt, und du hattest so ein überlegenes, manchmal spöttisches Lächeln auf den Lippen.“

„Ja. Beeindruckt warst du. Und du hast mir immer auf den Hintern gestiert. Bei jeder Gelegenheit. Meinst du, ich hätte das nicht gemerkt? Hast du doch vorhin auch wieder getan. Hör mal, das ist aber jetzt kein Grund, um rot zu werden! Mann! Das steht dir schließlich zu! Mann!“ Sie sieht zum Fenster und sagt leise: „Eigentlich fand ich das irgendwie nett von dir. Außerdem habe ich dich auch gern angesehen. Du hattest so schööne Häände.“

„Es ist doch erstaunlich, mit wie wenig die Frauen sich zufriedengeben.“

„Sag das nicht!“ sagt sie laut. „Eine schöne Hand ist wie ein Elefant.“

„Was??“

„Das ist zwar Unsinn, aber es reimt sich.“

Sie sieht mich scharf an: „Und? Dein Urteil? Gut in Form?“

„Was?“

„Das Urteil des Paris! Sprich!“

„Das Urteil?“

„Das! Wo! Du! Immer! So! Gern! Hin! Schaust! Und! Vorhin! Auch! Wieder! Hingeschaut! Hast!“

„Hm. Hm. Ich würde sagen: Kallipygisch!“

„Kalli…? Ist wohl ein Kompliment?“

„Das bedeutet ins Deutsche übersetzt das, was du hören wolltest.“

„Hm! Hm, hm, hm! hmhmhm! Wir haben uns, als die Zeit dafür am besten war, zu wenig mit den wesentlichen Dingen beschäftigt.“

„Ja! Es ging in Wirklichkeit doch gar nicht um die richtige Losung, sondern um das richtige Leben.“

„Ja! Das richtige Leben!“

„Ich meine: mit allem drum und dran.“

„Mit allem drum und dran. Mit allem Pipapo. Mit Pipa und: Po!“

Kling!

Kling!

Plötzlich schweigen wir. Ist es Verlegenheit? Täusche ich mich? Es kommt mir vor, als wäre sie jetzt den Tränen nahe. Es kommt mir vor, als hätte sie es nicht gern, wenn ich sehe, wenn sie weint.

„Was ist mit deinem alten Zimmer?“

Sie wacht auf. „Mein altes Zimmer! Ja! Komm! Ich zeig es dir. Komm mit rauf. Wir nehmen die Gläser mit. Die Flasche ist leer. Ich nehm diese mit: Pflaumenwein. Aber komm erst mit in die Küche. Hier, steck dir das ein: Pflaumenmus. Und Birnenkompott, mit ein bißchen Honig, viel Zimt und wenig Nelken. Du erinnerst dich?“

„Erinnern ist meine Hauptbeschäftigung.“

„Die Gläser muß du mir zurückbringen. Jedes Einweckglas in diesem Haus ist mindestens hundert Jahre alt.“

Sie geht mir voraus die Treppe hinauf. Wir kommen in ihr Zimmer.

„Hier ist ja gar nichts verändert.“

„Nicht ganz. Schau mal da.“

Da hängen die Plakate von Dutschke und Che, und dazwischen ein leerer DIN-A-2-Bogen.

„Ich habe den MLern geschworen, das Mao-Bild nie von der Wand zu nehmen. Da hab ich es einfach verkehrt herum aufgehängt, mit dem Gesicht zur Wand. Soll der sich doch die Tapete näher ansehen. Außerdem: Mao ist tot. Die beiden anderen leben noch.“

Jetzt füllt der Pflaumenwein die Gläser.

„Auf Mao!“

„Auf den Großen Steuerberater!“

Kling!

Kling!

„Die haben ein Theater gemacht die MLer damals, weil hier noch ein Bild von Dutschke hing. Bei Che waren sie sich nicht sicher. Aber Dutschke: unmöglich! Ich dachte: Jetzt muß ich denen noch etwas über Juliette Gréco erzählen, damit sie darauf noch wütender werden. Die mußten mich rausschmeißen, konnten aber nicht. Ich habe viele Rote Morgens verkauft, von denen ist keiner jemals einen Roten Morgen losgeworden. Weil die wußten, daß sie mich brauchten, habe ich mir einige Frechheiten erlaubt. Ich mußte mal ein Referat halten in einer öffentlichen Versammlung. Ich habe mir den Spaß gemacht, über was ganz anderes zu reden, ein völlig zusammenhangloses Referat. Es war schlimm, daß ich das in einer öffentlichen Versammlung gemacht habe, obwohl gar keine Öffentlichkeit gekommen war, bloß der eine, der nicht in die Partei eintreten durfte, damit wir eine Massenbasis haben, eine Ausstrahlung nach außen. Ich hatte aber mit einem Lenin-Zitat begonnen. Gegen Lenin konnten sie ja nichts sagen.“ Und ganz plötzlich ist sie wieder ernst und melancholisch: „Ich hab mich so allein gefühlt. Ich hätte einen Komplizen gebraucht.“

„Wir hätten es weitertreiben müssen. Wir hätten eine gefälschte Roter-Morgen-Ausgabe in Umlauf bringen müssen, mit der Schlagzeile: ‚Eine schöne Hand ist wie ein Elefant‘.“

Sie lacht mehr als dieser Witz wert ist. Die Apfel-Pflaumen-Birnen-Weine haben uns schon weit getragen.

„Ach Ingrid! Warum haben wir eigentlich nicht geheiratet?“

„Ja, stimmt“, sagt sie nachdenklich, „das haben wir kein einziges mal gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du aber schon in festen Händen.“

„Warum haben wir nicht einfach trotzdem geheiratet?“

„Du hast mir ja auch nie einen Antrag gemacht, trotz meiner Calypso-Vorzüge oder wie du das genannt hast, du Poet! Du Komplize, der nicht da war! Ich bin auf der Treppe vor dir her gestiegen, für dich Genießer! Aber nur schauen, nicht anfassen, heute noch nicht. Ich schpräsche als Antanz- als An-Stanz-Tante – danke – als Stanz-Dame in eigener Sache.“

Täusche ich mich? Es kommt mir so vor, als hätte sie es lieber, wenn mein Besuch nun nicht länger dauert, jetzt, wo ihre Haltung und ihr Sprechen ins Schwanken gekommen sind. Sie führt mich wieder nach unten, aber nicht zurück ins Zimmer, sondern zur Tür.

Wir stehen in der offenen Haustür und schauen zum verdunkelten Himmel dieses Frühherbsttages.

„Weißt du noch, als wir Kinder waren, sagte man uns: wenn der Himmel am Abend rot ist, dann backt das Christkind Plätzchen für Weihnachten.“

„Weißt du noch, als wir Kinder waren, sagte man uns: wenn der Himmel am Abend rot ist, dann backt das Christkind Plätzchen für Weihnachten.“

„Ja. Da drüben im Westen, hinter den Bäumen. Wenn bei Mannesmann Abstich war, leuchtete der Himmel. Das Abendrot unserer Heimat.“

„Du kannst ja nochmal zu mir kommen“, sagt sie leise. „Besuch mich. Aber nicht zu oft. Nicht jeden Tag. Nicht oft. Es könnte … ich würde … vielleicht … Ich mag dich. Aber versteh mich bitte.“

Trotzdem gebe ich ihr einen Kuß auf die Wange, schau sie an, und dann bin ich schnell verschwunden, auf der Straße zu der Eisenbahnbrücke, die in der Dämmerung kaum noch zu sehen ist.

Äpfel, Pflaumen, Birnen (Erster Teil)

Man verliert Menschen aus den Augen, mit denen man mal viel zu tun hatte. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört. Und dann, nach langer Zeit, bekommt man eine traurige Nachricht. Manchmal aber ist diese Nachricht falsch. Das ist erleichternd, aber ein Rest von Verstörtheit bleibt.

Ich war in die Klassensprecherin verliebt. Sie war blond, sehr gescheit und sehr ordentlich. Ich wußte nicht, wie ich einem Mädchen sagen sollte, daß ich in sie verliebt war. Sie wußte also nichts davon. Meingott, wie alt war ich? Elf Jahre. Ich nenne ihren Namen nicht, sie könnte es lesen. Es wäre zu spät, würde sie es jetzt erfahren.

Sie wechselte zum Gymnasium, ein Jahr früher als ich. Weg war sie. Da blieb mir nichts anderes übrig, als mich in ihre Nachfolgerin zu verlieben. Das war Ingrid Ulmer. Sie hatte flammenrotes Haar, wirres, wildes Haar, das in alle Richtungen stand, und sie war sehr gescheit und sehr ordentlich. Sie hatte ein rundes Gesicht, und ein Vorderzahn stand ein bißchen schief. Sie hatte ein bißchen mehr Temperament als ihre Vorgängerin und lachte mehr. Ein paar Jungens in der Klasse sagten immer „jaa, jaa!“, wenn ich den Namen Ingrid aussprach. „Jaa, jaa! Du und die Ingrid!“ Die fanden, Ingrid und ich müßten ein Paar sein. Das würde sich so gehören, daß wir ein Paar sind.

Als wir dann auf „Höhere Schulen“ (wie man damals sagte) wechselten, auf verschiedene, denn es gab damals nur Jungens- und Mädchensgymnasien, waren wir getrennt. Ich zog auch noch in einen anderen Stadtteil, wir wußten nichts mehr voneinander. Aber dann begegneten wir uns wieder, ein paar Jahre später, und zwar auf einer Demonstration.

„He, du! Auch hier?“

Es war die Zeit gekommen, in der eine intelligente junge Frau, um ihre Intelligenz nicht zu verraten, demonstrieren mußte, und zwar für ein Ganzes gegen ein Ganzes. Da war ich dann manchmal wieder bei ihr zu Besuch. Da waren viele zu Besuch, die wenigsten kannte ich. Es wurde viel und schnell geredet. Manchmal waren außer mir nur ein oder zwei Besucher da. Da wurde weniger und langsamer geredet.

Sie hatte immer noch ihr Zimmer unter dem Dach des alten Hauses, wo wir auch schon mal Kindergeburtstag gefeiert hatten. Jetzt hatte das Zimmer eine weiß-rote Tapete mit großem Muster. An der Wand hing ein Plakat von Rudi Dutschke und ein Plakat von Che Guevara. Später hing da auch ein Plakat von Mao, neben einem Plakat von Juliette Gréco.

Sie hatte immer noch ihr Zimmer unter dem Dach des alten Hauses, wo wir auch schon mal Kindergeburtstag gefeiert hatten. Jetzt hatte das Zimmer eine weiß-rote Tapete mit großem Muster. An der Wand hing ein Plakat von Rudi Dutschke und ein Plakat von Che Guevara. Später hing da auch ein Plakat von Mao, neben einem Plakat von Juliette Gréco.

Bevor wir uns dann wieder aus den Augen verloren (ich nahm an, daß sie wohl in eine andere Stadt gezogen war, um zu studieren), sahen wir uns öfter auf der Straße, wenn etwas los war, bei Demonstrationen etwa oder sonstigen Happenings. Unsere Kommunikation war allerdings blockiert, denn wir hatten uns beide in die KPD/ML verirrt. Sie war eine fleißige und sehr ordentliche KPD/MLerin.

„He, du! Wann kommst du denn mal wieder mich besuchen?“ fragte sie. Das irritierte mich. Denn wir gehörten zu zwei verschiedenen Fraktionen der KPD/ML, waren also Feinde. Ihre Freundlichkeit konnte nichts Gutes verheißen, dachte ich (so ein Idiot war ich mal).

„Komm doch einfach mal vorbei. Es gibt Birnenkompott“, sagte sie mit etwas Spott in der Stimme.

Ich mußte mir wehmütig eingestehen, daß die bewundernswert war, wie sie immer da stand, alles überblickte, sich nie aus der Ruhe bringen ließ, manchmal überlegen lächelte. Ach, wäre sie doch bloß nicht in dem falschen Verein! Sondern bei uns! (Dann wäre sie in einem genauso falschen Verein gewesen).

Das alte Haus, in dem sie mit ihren Eltern wohnte, war typisch für dieses Viertel am südlichen Rand der Stadt. Da gab es nur alte Häuser und noch ein paar Bauernhöfe. Die Häuser hatten große Gärten mit Hühnerställen, Gemüsebeeten und Obstbäumen. Hinter Ingrids Haus war eine große Wiese mit hohem Gras und einige Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume, dazwischen Sträucher mit Himbeeren, Stachelbeeren, roten und schwarzen Johannisbeeren, ein Kirschbaum. Für die Äpfel mußte man in die Bäume klettern; die Birnen fielen herunter, und man mußte sie aufheben. Viele Birnen blieben im hohen Gras liegen, es war ein Überfluß an Früchten, aus denen alles gemacht wurde, was man sich nur vorstellen konnte: Apfelkuchen, Pflaumenkuchen, Birnenkompott, Marmeladen, Gelees, Pflaumenmus, sogar Liköre, Schnäpse und ein Birnenwein. Im Herbst und im Winter, wenn es schon nachmittags dunkel wurde, dann gab es was zu genießen: Pflaumenkuchen mit Sahne und schwarzem Kaffee, vorher ein Glas Birnenwein, danach ein Glas von dem Birnenschnaps, der einem für einen Moment die Stimme raubte. Der wurde im Keller schwarz gebrannt. Alle Nachbarn wußten das. Das Zollamt brauchte es nicht zu erfahren. Hinter dem Fenster wiegten sich die Zweige der kahlen Bäume in der Abenddämmerung, und wir waren selig von den Genüssen, die Gespräche wurden leiser und langsamer. manchmal wurde sogar geschwiegen.

„Die Ingrid Ulmer ist tot.“ Das sagte mir einer, und zwar unser Lehrer von damals, den ich zufällig getroffen hatte und der mir von denen berichtete, von denen er noch etwas wußte. „Die Ingrid Ulmer ist tot.“

Ich hörte es und sagte dann nichts. Man fragt dann immer: „Woran ist sie…“ Ich wollte es nicht erfahren. Ich erinnerte mich wieder daran, daß ich sie bewundert hatte, und daß ich in sie verliebt war, mit der Herzensglut eines zwölfjährigen Jungen. Ich erinnerte mich an den Schmerz einer Liebe, die sprachlos bleibt.

Ich erinnerte mich daran, daß ich in dem Zimmer unter dem Dach, von wo man die schwarzen Äste und Zweige der Bäume vor dem Abendhimmel sah, einen Frieden gespürt hatte, der so zerbrechlich und verletzlich war wie alle Kreatur.

Ich hätte gern gewußt, ob das alte Haus noch da steht, ob hinter dem Haus noch das Gras wächst und ob die Bäume noch in den Abendhimmel ragen.

In dem dörflichen Viertel am südlichen Rand der Stadt war ich lange nicht mehr gewesen. Ich fürchtete, hier könnten meine Erinnerungen beschädigt worden sein von Abrißbaggern und Baulanderschießern. Ich war wieder da und war beruhigt. Die Bauernhöfe gibt es zwar nicht mehr (wozu auch). Mehr Autos an den Straßenrändern, statt der Hühnerställe sind jetzt da Garagen, hinter den Häusern wächst kein Gemüse mehr. Aber sonst hat sich wenig verändert.

Vor einem der Häuser, mitten auf dem Gehweg, steht ein kleiner Tisch, darauf ein paar Stapel mit Büchern und ein Schild: „Bitte mitnehmen!“ Was sind das für Bücher? Lenin! Stalin! Dietz-Verlag!Aufbau-Verlag! Wer soll das hier mitnehmen?

„He, du! Die hab ich extra für dich da hingelegt, Helmut!“

Jetzt sehe ich, daß eine Frau hinter der wohl zwei Meter hohen Hecke steht. Flammenrotes Haar sehe ich zwischen den Zweigen, und ein rundes Gesicht, das mich angrinst.

„Ingrid! Ingrid! Ich dachte, du wärst…“ Ich breche den Satz rechtzeitig ab.

„Da bist du also doch noch! Komm rein!“ sagt sie. Sie dreht sich zu mir um: „Komm mit rein auf ein Glas Birnenwein. Du erinnerst dich.“

„Jaa. Äpfel, Pflaumen, Birnen.“

„Genau! Apfel! Pflaumen! Birnen!“

FORTSETZUNG FOLGT.

Tanz den Hanns Eisler

Wenn ich den Leuten von der MüllPD erzählen würde, daß ich ihrem Abgott, dem Willi Dickhut, persönlich begegnet bin, fünf mal sogar, würden sie vor Ehrfurcht erstarren und mich vielleicht sogar einladen, bei ihnen einen Vortrag als Zeitzeuge zu halten, in dessen Verlauf die Ehrfurcht aber der Verblüffung weichen würde: Wie kann aus einem, auf den das Angesicht ihres Gurus geschienen hat, so etwas werden?

Aus der KPD/ML wurde ich ausgeschlossen, weil ich eine eigene Zeitschrift herausgab und mich der Anweisung, es fortan zu unterlassen, mich auf einem Gebiet außerhalb der Partei politisch zu betätigen, widersetzte. Man hatte wohl auch mitgekriegt, daß ich heimlich fremdging, indem ich zum Beispiel Folkmusik hörte und dergleichen. Natürlich war der Anlaß nur „die Spitze des Eisbergs“, und dahinter wurde ein Abgrund linkssektiererischer, anarchistischer und trotzkistischer Verdorbenheit erkannt. Jedenfalls wurde ein Parteiausschlußverfahren gegen mich eingeleitet, und zwar wegen „Linksabweichung“, wie ich nicht ohne Stolz vermerke. Es gab allerdings eine Gegenstimme, nämlich von Bernd K., von dem der Verein dann bald ja auch nichts mehr wissen wollte und der später den Trikont-Verlag übernahm.

Ich war überrascht, als ich später zur Siebzig-einundsiebzig-Silvesterparty der Partei eingeladen wurde. Dahinter steckte wohl die Absicht, mich wieder für die Partei zu gewinnen. Die Absicht wurde aber nicht von allen geteilt. Einige ließen mich ihre Abneigung spüren. Aber ich wurde sowieso nicht sonderlich beachtet.

Zur Feier des neuen Jahres wurde eine Ernst-Busch-Platte abgespielt, und zwar nur ein einziges Stück: „Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du es nicht?“ Neben dem Plattenspieler stand ein blonder Riese, der jedesmal, wenn das Stück zu Ende war, es von neuem abspielte, und die Begeisterung steigerte sich von Mal zu Mal. Die Fäuste flogen durch die Luft, es wurde mit den Füßen getrampelt. Die Begeisterung steigerte sich zu einem ekstatischen Taumel.

Unbemerkt verließ ich den Ort, an dem man aus Erich Weinert, Hanns Eisler und Ernst Busch Tanzmusik gemacht hatte (und wenn sie sich nicht gespalten haben, dann stampfen sie jetzt immer noch). Durch die kalte Winternacht ging ich die lange, lange Bismarckstraße entlang, froh darüber, daß ich längst auf neue Spuren gestoßen war, wovon auf diesen Seiten die Rede ist.

Bald darauf kam mir etwas zu Ohren, was bestimmt ich am allerwenigsten erfahren sollte: Der blonde Riese, der an der schrecklichen Schuld einer trotzkistischen Vergangenheit trug und darum um so vehementer auf einem unnachsichtigen Vorgehen gegen trotzkistische Abweichler bestand und der darum so vehement für meinen Ausschluß plädiert hatte, genau der ist dann mit der Parteikasse durchgebrannt.

Der Vorladung vor die Landeskontrollkommission, die über meinen Ausschluß zu entscheiden hatte, bin ich nicht gefolgt. Ich bin einfach nicht hingegangen. Meine sechste Begegnung mit Willi Dickhut kam nicht zustande. Die Kommission wird dann ja wohl entsprechend entschieden haben. Aber ich habe davon nichts mehr gehört. Ich gehe mal davon aus, daß ich nicht mehr in der KPD/ML bin.

Christel und die Peking-Rundschau

Nicht nur in Peking, sondern auch hier bei uns wurde die Mao-Bibel in der Hand gehalten. Allerdings wurde hier damit nicht so herumgefuchtelt. Sie war in knallrotes Plastik eingebunden und gedruckt in der Volksrepublik China. Sie war ein Stück Exotik, die verflog, sobald man las, was drin stand. Der Inhalt war eigentlich für uns nutzlos (und, so darf man vermuten, in China war das nicht anders). Aber mit dem Ding in der Hand zeigte man den Spießern die Rote Karte. Sie war zudem ein Verkaufsschlager und dazu nützlich, die Instrumente der eigentlichen Gegenöffentlichkeit mit Kapital zu versorgen. Die Mao-Bibel ist der Pop-Art zuzurechnen. Wer sich zu sehr auf den Maoismus einließ, mehr gab als nur den kleinen Finger, hat Zeit verloren.

Ich bin froh, daß ich nur ein Jahr in der KPD/ML verschwendet habe und dort rechtzeitig das Weite suchte, schon weggegangen war, als die meisten erst noch kommen sollten. Es stellte sich sehr bald das Gefühl bei mir ein, mich in der Adresse geirrt zu haben.

Eine gewisse Zeit war die Verschworenheits-Ästhetik wirksam, das muß ich einräumen. Die männlichen Mitglieder des Ortsverbandes trugen Schnurrbärte. Wir trafen uns in Hochfeld, dem Proletarierviertel, wo alle Häuser dunkelgrau waren, in einer spartanisch eingerichteten Wohnung nah am Brückenplatz. Dort wohnte der Chef des Grüppchens mit seiner Frau Christel.

Ich ging eines Nachmittags dort hin, aber der Vorsitzende, den ich treffen wollte, war nicht da. Nur Christel war da. Christel fand ich nett. Sie sah gut aus, hatte ein rundes Gesicht, eine schmale Nase und Lachgrübchen. Sie war schlank. Sie steckte ihr dunkles Haar mit Kämmen zu phantasievollen Frisuren zusammen. Sie trug fast immer Kleider, die sehr kurz waren und ihre schlanken Beine in voller Länge sehen ließen. Sie trug keine Strümpfe, dazu waren ihre Kleider zu kurz.

An diesem Tag war die neue Ausgabe der Peking-Rundschau eingetroffen, 20 Exemplare, in braunem Packpapier verpackt und in Peking abgeschickt.

Wir öffneten das Paket und vertieften uns gemeinsam in das Studium der Zeitung. Wir lasen uns gegenseitig die Artikel vor. Ich las die ersten drei, vier Sätze des Leitartikels laut vor, und Christel mußte schallend lachen. Auch sie fand schnell ein paar besonders verdrehte Sentenzen, die uns amüsierten. Wir kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Wir mußten uns die Tränen abwischen. Wenn uns jemand ertappt hätte! Es war eine Orgie der Blasphemie, zu der wir uns hingerissen fühlten. So verschworen-erheitert warfen wir die Zeitungen in die Ecke und redeten dann miteinander, wie wir noch nie miteinander geredet hatten.

Christel trug auch an diesem Nachmittag ein kurzes Kleid, das ihre schlanken Beine sehen ließ. Sie zeigte gern und ließ gern sehen und genoß es, bewundert zu werden. Es war eine Art Kittel für die Küche, was sie da trug, vorn nicht ganz bis unten zugeknöpft. Christel hantierte herum. Sie bückte sich, um etwas aufzuheben. Ihr Kleid rutschte hoch, und ich sah ihren kleinen, von einem hellblauen Slip spärlich umhüllten Hintern. Sie verharrte lang in dieser Haltung. Bevor sie sich aufrichtete, schaute sie über die Schulter zu mir hin und merkte, wohin ich schaute. Ich wollte ja auch, daß sie das merkt! Sie bückte sich noch ein paar mal. Sie ließ gern sehen und zeigte mir gern ihren von einem hellblauen Slip spärlich umhüllten Hintern.

Christel gehörte nicht in diesen Verein. Bald trennte sie sich von ihrem Mann und von der Partei, kurz bevor auch ich den Ausgang fand.

Foto: Marcuse Family, Creative Commons-Lizenz

Meine damalige Freundin, die Anne B., argwöhnte, daß sich da etwas anbahnte zwischen der Christel und mir. Die hatte etwas gemerkt, was ich noch nicht gemerkt hatte, und brachte mich dadurch erst drauf. Ja, ich fand die Christel nett und bewunderte sie. Aber sie war doch so viel älter als ich – schon 24 Jahre alt. Zum „Ehebruch“ (gleich doppelt!) hatte ich damals noch nicht die Kraft, und auf ein amouröses Geplänkel, ein Spiel unter Erwachsenen, das zu nichts verpflichtet, war ich noch nicht vorbereitet. Ich bin ihr zu früh begegnet. Wenn ich mich an sie erinnere, erscheint vor mir eine Frau, die – für kurz oder für lang – gut zu mir gepaßt hätte. Sie war schön, sie war klug, die war intelligent, eine der scharfsinnigsten Frauen, denen ich je begegnet bin, sie war selbstbewußt und stark, sie hatte Sinn für das Komische, sie war gebildet und hatte Interessen, die den Horizont der KPD/ML meilenweit überragten. Es machte ihr diabolischen Spaß, mit ihrem Wissen die Hühner aufzuscheuchen. Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, als sie, zum Entsetzen der anderen, in einer Versammlung Herbert Marcuse zitierte, oder vor den Ohren der anderen mit mir ein Gespräch über die Rolling Stones begann. Sie zeigte Interesse an mir, wenn sie, erzählend, die Holzkämme aus ihrem Haar löste und ihr Haar zu einer neuen Frisur zusammensteckte und mir dabei verschwörerische Blicke zuwarf.

Wir wußten voneinander, daß wir nicht in diesen Verein gehörten. Dennoch ging sie, ohne für mich eine Spur von sich zu hinterlassen.

Ein Samstag im Jahre 1969

Das war gar nicht im Jahre 1969, fällt mir gerade ein. Das war im Jahre 1970, und zwar im Februar. Es hätte aber auch im Jahre 1969 sein können, dann aber im November, denn im November ist ein ähnliches Wetter wie im Februar. Jedenfalls ging man damals mit den Samstagen um, als gäbe es genug davon.

Wir waren an diesem Samstag am frühen Nachmittag verabredet, um uns in die Politische Ökonomie einzuarbeiten. Das wurde „Schulung“ genannt. Die „Schulung“ sollte stattfinden bei Dietmar Ernst, also in Neudorf. Der Dietmar Ernst paßte in unsere KPD/ML-Gruppe genauso wenig hinein wie die meisten von uns. Leute wie ihn pflegte man als „zornige junge Männer“ zu bezeichnen. Er war ein paar Jahre älter als ich, wohl schon Mitte 20, trug wie fast alle männlichen KPD/ML-Mitglieder dieses Alters einen Stalin-Schnurrbart, war wirklich ein „zorniger junger Mann“, lachte nie, brachte aber unentwegt andere zum Lachen mit seinen kunstvoll vorgetragenen Sarkasmen. Er wohnte auf der Blumenstraße in einem riesigen Altbau (Foto) im Dachgeschoß, das ebenfalls riesig war, bestehend aus sehr vielen kleinen Zimmern.

Wir hatten uns also zu fünft dort eingefunden, vier Männer und eine Frau. Anne fehlte noch. Sie wollte etwas später kommen. Ich sollte sie zur verabredeten Zeit von der Straßenbahnhaltestelle abholen.

Anne war meine Freundin. Sie war die hübscheste von allen. Sie hatte wunderschönes langes dunkelbraunes Haar. Jedem gefiel sie, mancher begehrte sie, aber mich hatte sie erhört. Niemand hatte gewußt, daß ich in sie verliebt war, aber alle hatten gewußt, daß sie in mich verliebt war, bloß ich nicht. Wir haben dann aber doch zueinander gefunden und waren ein richtiges Traumpaar.

Anne war sehr gescheit und von unbändiger Neugier auf alles, was man wissen und erfahren kann. Man hätte ihr über alles mögliche etwas erzählen können, über Astronomie, über Geologie oder über isländische Literatur – sie hätte sich das alles aufmerksam angehört.

Sie hatte eine Schwäche: Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Den Weg von ihrer Haustür zur Straßenbahnhaltestelle fand sie zwar, auch gelang es ihr, an der richtigen Station aus der Bahn auszusteigen. Aber den Weg von der Haltestelle Neudorfer Straße zur Blumenstraße (etwa hundert Meter geradeaus) konnte sie nur finden, wenn man sie an der Hand nahm und führte. Sie hatte mir eingeschärft, sie zur verabredeten Zeit an der Haltestelle abzuholen.

Ich ging also zur Haltestelle. Aus der Bahn, mit der sie kommen wollte, stieg sie aber nicht aus. Sie wird sie wohl verpaßt haben, dachte ich, und wartete auf die nächste. Mit der nächsten kam Anne auch nicht, auch nicht mit der übernächsten. Es wurde ein langes Warten.

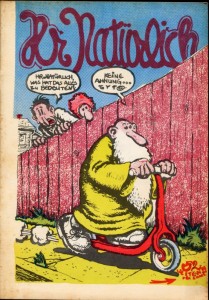

Während ich wartete, fand sich an der Haltestelle ein alter Mann ein, der – das war leicht zu vermuten – zu denen gehörte, die über keine Wohnadresse verfügen. Sein Mantel war sehr abgetragen, die zahlreichen Plastiktüten, die er mit sich trug, enthielten wohl all seine Habseligkeiten. Auf dem Haupt hatte er kaum noch Haare, dafür hatte er einen langen Bart. Für die Comic-Figur „Herr Natürlich“ von Robert Crumb hätte er das Modell sein können.

Als die nächste Straßenbahn eintraf, begann er, hastig die Plastiktüten aufzuheben. Als dann endlich all seine Tüten hochgehoben waren, war die Bahn schon abgefahren, und er ließ sie wieder zu Boden sinken. Das wiederholte sich noch ein paar mal. Nie war er schnell genug mit dem Zusammenraffen der Tüten, immer fuhr die Bahn ohne ihn ab. Mir fiel auf, daß die Bahnen, in die mit seinen Tüten einzusteigen er nie schaffte, von verschiedenen Linien waren und auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Stationen fuhren. Er wollte mit der Straßenbahn wegfahren, und es kam ihm offensichtlich nicht darauf an, mit welcher und wohin.

Nachdem er auf diese Weise wohl schon ein halbes Dutzend Straßenbahnen verpaßt hatte, begann er, mit durchdringender Stimme und in erheblicher Lautstärke ein Lied zu singen, das auch nach der vierzigsten Strophe noch nicht zu Ende war. Der Text war dermaßen bescheuert, daß er nur selbstgedichtet gewesen sein konnte. Die erste Zeile lautete:

„Was ist das Leben heut‘ so schwer! Man findet keine Ruhe mehr!“

Die Botschaft des Liedes läßt sich etwa so zusammenfassen: Wie man es auch dreht und wendet, das Leben bringt doch nur Verdruß.

„Hast du einen kleinen Laden, hast du auch so deine Plagen!“

Die beiden älteren Damen, die da auch auf eine Straßenbahn warteten, sagten zwar nichts, aber die Indigniertheit über den lautstarken Balladenvortrag war ihnen anzumerken. Als der Sänger dessen gewahr wurde, stellte er sich vor eine der beiden Damen hin, nahm eine Boxerstellung ein, tänzelte mit erhobenen Fäusten vor ihr hin und her und ließ die Fäuste durch die Luft sausen, immer die Nase der Dame knapp verfehlend. Die Damen waren fassungslos über das Geschehen. Weniger fürchteten sie sich, von einem Boxhieb getroffen zu werden. Aber es war ihnen furchtbar unangenehm, daß da einer sich dermaßen aufführte.

Ich verbrachte wohl eine Stunde an der Haltestelle und entfernte mich dann, so daß ich nicht weiß, wie die Geschichte mit den vergeblichen Abreiseversuchen ausging, und ich Ihnen nicht sagen kann, welche Wendung schließlich dazu führte, daß der Mann mit seinen Tüten jetzt nicht mehr an der Haltestelle steht. Anne war nicht gekommen; es wird ihr wohl – so vermutete ich – etwas dazwischengekommen sein. Ich ging also wieder dorthin, wo nun mit Verspätung die Schulung auf der Grundlage des Lehrbuchs der Politischen Ökonomie (Dietz-Verlag 1955) beginnen sollte.

Als wir uns in das Studium der Produktionsweise in der Urgemeinschaft eingearbeitet hatten, klingelte es. Dann stand Anne in der Tür. Sie sah zu mir hin mit einem so vorwurfsvollen Blick, wie ich ihn nie zuvor und auch nie danach in meinem Leben im Angesicht eines Menschen wahrgenommen habe. Sie sagte kein Wort. Warum ich nicht auf sie gewartet hatte, wollte sie gar nicht wissen. Da gab es nichts zu erklären, nichts auf der Welt hätte meinen frevelhaften Akt der Untreue rechtfertigen können, und auch dafür, daß ich mich jetzt nicht einfach vom Erdboden verschlingen ließ, gab es keine Entschuldigung.

Ein halber Samstag Studium der Politischen Ökonomie ist überaus anstrengend und erschöpfend. Um acht Uhr wurde was von der Pommesbude geholt und um viertel nach acht kam im Fernsehen ein Miss-Marple-Film. Den sahen wir uns an, das mußte einfach sein. Anne aß nichts und schaute völlig desinteressiert auf den Fernsehbildschirm. Ebensogut hätte sie anderthalb Stunden lang vor einem ausgeschalteten Fernsehapparat sitzen können.

Als wir etwa um zehn Uhr das Haus verließen, hatte ich erstmals wieder Gelegenheit, mit dieser Unerbittlichen Worte zu wechseln. Ich war darauf gefaßt, die halbe oder die ganze Nacht damit zuzubringen, sie zu besänftigen, hoffte aber, auf dem kurzen Weg zum Taxistand am Osteingang des Hauptbahnhofs die Sache halbwegs geradebiegen zu können. Denn ich wollte in der Nacht noch „Nummer Sechs“ sehen. Das war eine TV-Serie, die war noch schräger und abgefahrener als „Mit Schirm, Charme und Melone“, noch undurchsichtiger und mit psychedelischem Anhauch. Und an jenem Tag sollte der letzte Teil kommen, in dem sich alles auflöst. Würde es mir gelingen, meine Anne zurückzugewinnen und mich dann noch rechtzeitig allein vor den Fernsehapparat zu setzen? Heutzutage, wo man alles auf Video aufzeichnen kann, erscheint einem eine solche Überlegung vielleicht unvorstellbar.

Immerhin: sie öffnete den Mund. Und sie erklärte, daß sie ja vielleicht mal darüber nachdenken könne, ob sie es sich vielleicht überlegt, vielleicht in Betracht zu ziehen, es vielleicht doch noch mal mit mir zu versuchen. Sie gestattete mir sogar, im Taxi mitzufahren. Mehr war an diesem Abend wirklich nicht mehr rauszuholen.

aus Der Gartenoffizier. 124 komische Geschichten. Situationspresse 2008. 268 S. 16,50 Euro. ISBN 978-3-935673-24-2

P.S.: Als Anne diese Geschichte las, machte sie mir Vorwürfe. Sie war richtig ungehalten: „Das stimmt doch gar nicht! So habe ich dich nie behandelt! Ich war zu dir nie ungehalten, und ich habe dir nie Vorwürfe gemacht! Wie konntest du nur sowas schreiben? Ich fasse es nicht! Was bist du überhaupt für ein Mensch?“