Ach! Sieh an!

Ein Zeichen der Zeit! Muß nicht heißen: Zeichen der Gegenwart. Die Gegenwart ist nicht die einzige Zeit. Auch die Vergangenheit sendet Zeichen, die vergleichbar sind mit dem sprichwörtlichen Stein im Schuh.

Ein Zeichen der Zeit! Muß nicht heißen: Zeichen der Gegenwart. Die Gegenwart ist nicht die einzige Zeit. Auch die Vergangenheit sendet Zeichen, die vergleichbar sind mit dem sprichwörtlichen Stein im Schuh.

„Oma Kohl“ war mal der INOFFIZIELLE Name dieser Kneipe auf der Börsenstraße. Offiziell hieß diese Kneipe anders, hatte irgendeinen nichtssagenden Kneipen-Namen wie Soundso-Stube oder Zum-Soundso. Die winzige Kneipe wurde von einem älteren Ehepaar betrieben. Die hießen Kohl. Darum ging man zu „Oma Kohl“.

Um die Mittagszeit, manchmal nachmittags, ging man da hin. Die antiautoritären, die radikalisierten und radikalisierenden APO-Schüler. Warum gerade da hin? Weiß ich nicht. Weiß wahrscheinlich kein Mensch. Die Kneipe hatte nicht besonderes. Sie war nicht schön, die war nicht originell, sie war nicht besonders gemütlich. Sie war einfach nur übriggeblieben. Das Wirts-Ehepaar Kohl (beide mindestens 70) müssen gedacht haben: „Wo kommen bloß die ganzen jungen Gäste her?“ Na, ihnen konnte es recht sein.

Vorne war die Theke, hinten paßten gerade mal zwei große Tische rein.

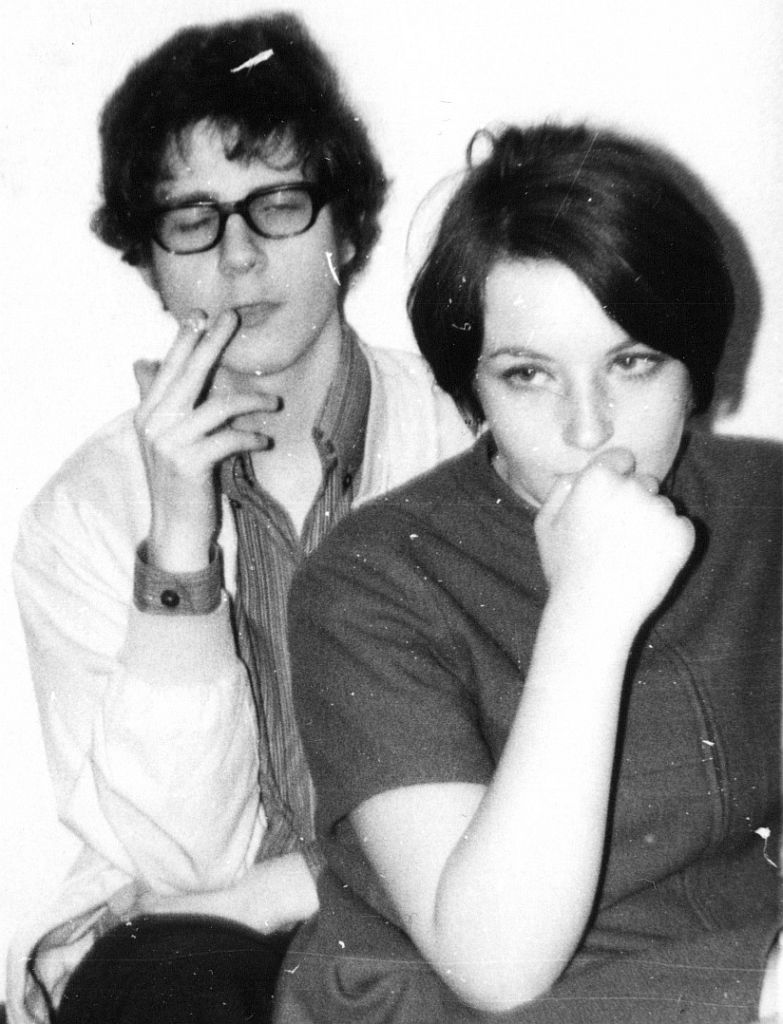

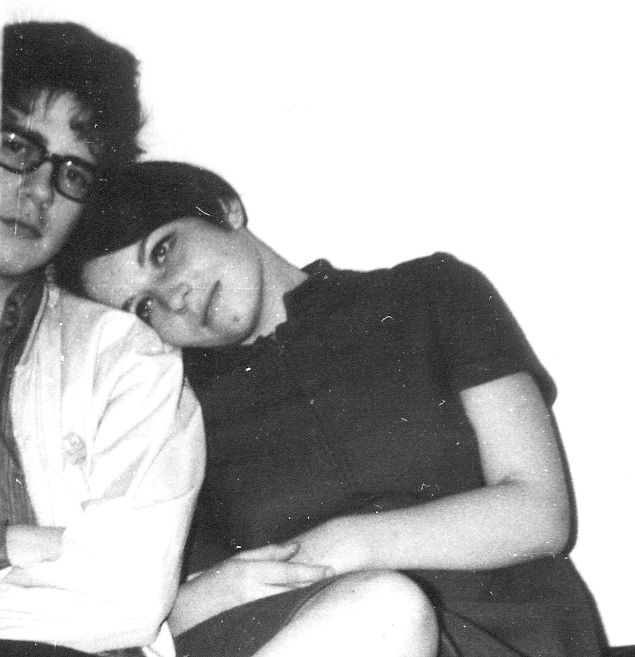

Ich ging da mal an einem Nachmittag hin, um den Dichter Willy Blassen zu treffen. Der schrieb existentialistische Gedichte, die nicht zum Lachen waren, richtig mit Reimen und Strophen. Und ich hatte mich entschlossen, eine Zeitschrift herauszugeben, und wollte Beiträge von dem kriegen. Meine Freundin Barbara begleitete mich. Die fand den Willy Blassen gar nicht gut, weil der so auf ernst und existentialistisch macht, so auf superlässig (heute würde man sagen, der „macht auf cool“). Die Barbara war eine ganz kühle, die bei jedem auf Anhieb die unangenehmen Seiten entdeckte. Aber mich liebte sie erstaunlicherweise.

Daß die Wirtsleute, die vielleicht gar nicht wußten, wie ihre Kneipe wirklich hieß, diese Nachfolgern überließen, habe ich nicht mehr mitgekriegt. Aber der Name hat sich anscheinend erhalten. Irgendwann haben sie da das Schild drüber gehängt und fanden das lustig, und wissen nicht was ich weiß.

Wenn man genau hinguckt, sieht man: Steht leer. Nachmieter gesucht.

Das Kellerlokal, das heute Djäzz heißt, gab es auch damals schon, hieß aber anders. Ich war da nie drin. In ein Etablissement, das sich „Börsenstreet“ nennt, gehe ich nicht.

Das Kellerlokal, das heute Djäzz heißt, gab es auch damals schon, hieß aber anders. Ich war da nie drin. In ein Etablissement, das sich „Börsenstreet“ nennt, gehe ich nicht.

Das war in der Zeit, von der hier die Rede ist, gewissermaßen das Gegenteil von Oma Kohl. In der Gaststätte mit dem bezeichnenden Namen „Fürstenkrone“ auf der Claubergstraße trafen sich die elitären Schnösel, deren Lebensleistung darin bestand, aus besseren Kreisen zu stammen.

Das war in der Zeit, von der hier die Rede ist, gewissermaßen das Gegenteil von Oma Kohl. In der Gaststätte mit dem bezeichnenden Namen „Fürstenkrone“ auf der Claubergstraße trafen sich die elitären Schnösel, deren Lebensleistung darin bestand, aus besseren Kreisen zu stammen.

Ich war da auch mal drin. Wenn man da mal drin ist, ist das wichtigste, zu wissen, wo der Ausgang ist.

Das Gebäude war dem Forum-Bombastikum im Weg. Die Fassade stand unter Denkmalschutz. Also hat man das Gebäude zwar abgerissen, die Fassade aber stehenlassen. Wo einst Fürstenkrone war, ist nur noch Fassade, dahinter Karstadt, C&A und das alles. Die Eliten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn ich die heutigen Zustände sehe, tröste ich mich mit dem, was es nicht mehr gibt.

Ein paar Häuser weiter. Da war ich nie drin. Das war mal so eine richtige Nepp-Bar, mit Bardamen/Animierdamen. Muß auch sein. Piccolöchen für 85 Mark.

Und jetzt? „Bistro Café“ Noch nicht mal zu einen accent aigu reicht’s bei denen.

Gucken Sie mal diese Schlucht zwischen den Häusern!

Nächste Tage erzähle ich Ihnen mehr über meinen Samstags-Nachmittags-Straßen-Spaziergang von voriger Woche.

Früher war ich ja einer von denen, die von der Zukunft künden. Jetzt krame ich vor Ihnen im Vergangenheit herum. Ich nehme also inzwischen eine radikalere Haltung ein.