Die letzten Monate meines Zivildienstes leistete ich im Unfallkrankenhaus in Duisburg-Buchholz ab (mitten im Wald gelegen). Eine der Schwestern auf der Station war Fußballspielerin. Das war Schwester Gilda. Frauenfußball war gerade eingeführt worden.

Schwester Gilda war kleinwüchsig, dunkel- und kurzhaarig, flink, änderte nie ihren Gesichtsausdruck, lachte nie, war nie betrübt, sondern war von einer permanenten stillen Entschlossenheit. Nein, das war nicht eine von den „Power-Frauen“, die vor dem Spiegel ihre „Power“ einstudierten. Das hatte die nicht nötig.

Es gab noch eine zweite Fußballspielerin in der Klinik, eine Schwester von einer anderen Station. Die war Torhüterin, und die sah so aus, daß bei der nur selten mal ein Gegentor vorkam. Die beiden spielten aber nicht bei Viktoria Buchholz (wo es meines Wissens auch eine Frauen-Mannschaft gab), sondern beim Duisburger SC Preußen, und sie waren es gewohnt, ihre Spiele zweistellig zu gewinnen.

Frauenfußball war damals – wie gesagt – etwas ganz neues, und das offiziell/inoffizielle Gezeter, Frauenfußball sei unästhetisch, unmoralisch, unweiblich, unschicklich, ungesund war noch längst nicht verhallt (und ist es bis heute immer noch nicht ganz). Zusammen mit dem Frauenfußball kamen – in unglücklicher Gleichzeitigkeit – die „Hot Pants“ in Mode, die „Heißen Höschen“. Schwester Gilda mußte sich immer wieder „originelle“ Erörterungen anhören, wie sie wohl in „Heißen Höschen“ aussehen würde (denn zur Fußball-Arbeitskleidung gehören ja kurze Hosen), ohne daß dies bei ihr eine Veränderung des Gesichtsausdrucks bewirkt hätte.

Ich hatte bei Schwester Gilda einen „Stein im Brett“, und ich führe das darauf zurück, daß ich mich zu Frauenfußball nie äußerte. Weder war von mir das reaktionäre Gezeter über Unästhetik, Unmoral etc. zu befürchten, noch süffisante Spötteleien. Ich belästigte meine Kollegin auch nicht mit gönnerhaften Elogen, als würde von meinem Wohlwollen irgendetwas abhängen. Sondern: Ich sagte: Nichts.

Was hätte ich auch sagen sollen? Ich dachte: Wenn die Fußball spielen wollen, dann sollen die doch Fußball spielen. Und wie hätte mein Schweigen auch sonst interpretiert werden sollen?

Schwester Gilda lohnte es mir mit einer sich von selbst verstehenden Sympathie. Die wurde nie in Worte gefaßt; es war nur spürbar, daß die mich leiden konnte. Immerhin legte sie Wert darauf, daß ich, wenn sie Frühschicht hatte, die Frühstückspause mit ihr im Schwesternzimmer zubrachte. Wir fanden das angenehm, gemeinsam zu frühstücken.

Es ist manchmal – mal mit diesem, mal mit jenem Unterton – gesagt worden, sehr viele (oder sogar: die meisten) Fußballspielerinnen wären lesbisch.

Schwester Gilda war eine bekennende Lesbe. Und das schon 1971!

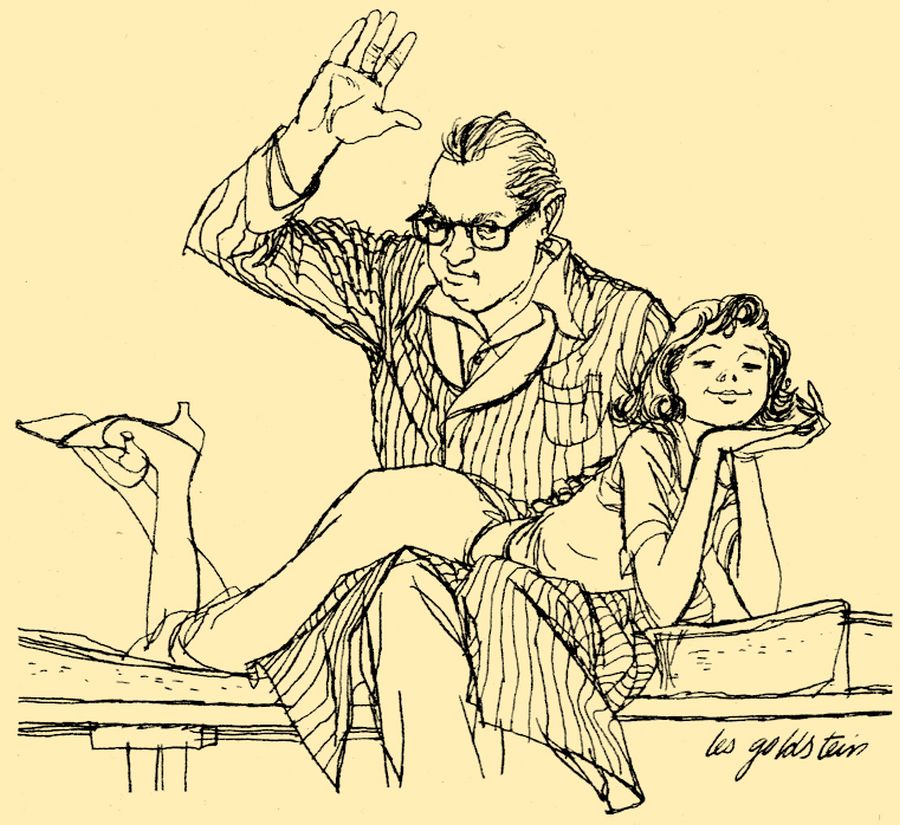

Man hätte es auch vermuten können, weil Schwester Gilda gern einer jungen Kollegin, der Schwester (wie hieß die noch?) auf den Hintern klatschte. Ich fand das sehr sympathisch, denn Schwester Gilda tat ja einfach das, was ich mich nicht traute (damals! Bei einer Fremden!).

Schwester Wieheißtdienoch war eine hochgewachsene, hochlaszive Person. Die es gern hatte, wenn ihr auf den Hintern geklatscht wurde. Ich erinnere mich an das Leuchten in ihren Augen und die Seligkeit in ihrem Lächeln, als Gilda sie mal wieder gepatscht hatte – und dann war sie etwas erstaunt und ein wenig enttäuscht, weil ihr „bloß“ von einer Geschlechtsgenossin auf den Hintern geklatscht worden war.

Also, ich könnte sowas nicht. Wenn mir sowas passiert wäre, würde ich nie wieder auf einem Dach herumsteigen. Nie wieder!

Also, ich könnte sowas nicht. Wenn mir sowas passiert wäre, würde ich nie wieder auf einem Dach herumsteigen. Nie wieder! Abgesehen davon, daß man auch die Pferde nicht aufs Dach kriegen würde.

Abgesehen davon, daß man auch die Pferde nicht aufs Dach kriegen würde.