Die Rote Fahne, die Zeitung der MLPD, hat eine Story gebracht: „1962 – Geburtsjahr der modernen Pop-Musik. 50 Jahre Rolling Stones und Beatles“.

Das ist natürlich nett von der Zeitung, deren Leser ja immer wissen wollen, was sie gut finden dürfen und was sie schlecht finden müssen.

Und nett ist es ja auch, daß die MLPD noch revisionistischer ist als die Revisionisten, die sie zu bekämpfen meint. Für Walter Ulbricht waren die Beatles ja einfach nur Dreck, der aus dem Westen kam. Willi Dickhut hätte dazu bestimmt auch was zu sagen gehabt. Aber der hat seiner Anhängerschaft eingetrichtert, sich bloß nicht von den „Massen“ zu isolieren.

Und so werden ein paar Versatzstücke aus Wikipedia aneinandergereiht und in ein Teils-teils-Bewertungsschema aufgegliedert. Einerseits: R&B als „populäre Musik der armen Afroamerikaner“, R&R als „einfach, echt empfunden“. Andererseits: Der Kommerz, Individualismus, „Flucht“, und die Drogen, die Drogen, die Drogen!

Der Bewußtseinswandel, den die Rock-Musik einerseits wiederspiegelte, andererseits vorantrieb, wird nicht erfaßt. Stattdessen ein paar verunglückte Einschätzungen:

Marginale Cover-Versionen aus der Anfangszeit der Beatles werden als exemplarisch bewertet. „Norwegian Wood“ wird als „Kritik an der subtilen Macho-Denkweise vieler Männer“ mißverstanden. „Oft werden Alltagsprobleme aufgegriffen. ‚It‘s been a hard day‘s night‘, ‚Lady Madonna‘…“ (für das zweite Beispiel mag das zutreffen) „…und auch die Lebensfreude und Lebenswelt der einfachen Leute wie in ‚Penny Lane‘ oder ‚She‘s leaving home‘. Solche Lieder sind Volkslieder im besten Sinne.“

„She‘s leaving home“ soll die Lebensfreude der einfachen Leute aufgreifen? Und das soll ein Volkslied sein? Der lange und komplizierte Text, die Ballade ohne Refrain, begleitet von einem Streichquartett – das eignet sich nicht zum Mitsingen. Dazu ist es zu artifiziell. Für „Penny Lane“ gilt das ebenfalls.

Dem Leser wird dann allerdings klar, daß es sich hier nicht bloß und ein laienhaftes Referat, sondern um eine „marxistisch-leninistische“ Unterweisung handelt:

„Die Bands wurden allerdings mit ihrer Aufmüpfigkeit zugleich auch Träger des modernen Antikommunismus. Die Beatles sagten in ‚Revolution‘: ‚Wenn du herumrennst mit Bildern vom Vorsitzenden Mao, dann wirst du es mit niemand nirgends und auf keine Weise schaffen.‘ Und das just zu der Zeit, als Mao im damals sozialistischen China Millionenmassen erfolgreich gegen eine bürokratische Entartung von Spitzenfunktionären mobilisierte, was eine drohende Restauration des Kapitalismus verhinderte. Das hatte in den 1970er Jahren rebellierende Jugendliche auf der ganzen Welt begeistert.“

Was auch immer die chinesische „Kulturrevolution“ bewirkt hat und bewirken sollte, gegen was und für was die „Millionenmassen mobilisiert“ wurden und was auch immer dadurch verhindert oder doch nicht verhindert wurde, was die weltweit begeisterten Jugendlichen an Mao tatsächlich fanden oder zu finden hofften und inwieweit die „Kulturrevolution“ in der Rückschau nach vierzig Jahren präziser zu beurteilen wäre: Der Song von John Lennon bezog sich keineswegs auf die Ereignisse in Peking und Umgebung, sondern auf die westlichen Metropolen. John Lennon war es nicht darum zu tun, die welthistorische Bedeutung des Steuermannes zu bewerten, sondern die Leute, die dessen Bild durch die Straßen trugen.

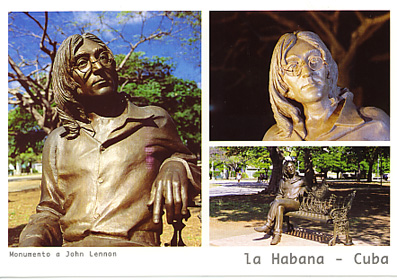

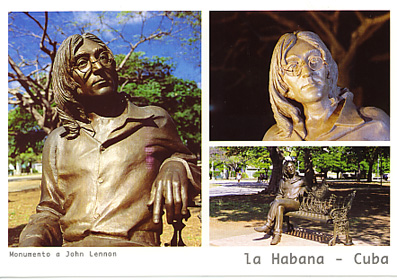

John-Lennon-Denkmal in Havanna, Kuba

Der Song von John Lennon („we all want to change the world“, „we all want to change your head“) wurde (und wird anscheinend immer noch) fälschlich als Absage an die Linke verstanden. Das Gegenteil ist richtig („we‘re doing what we can“). John Lennon drückte in diesem Song seine Skepsis aus gegen gewaltbereite, vom Haß getriebene, eifernde Fanatiker. Er mißtraute denen, die ein reflexhaftes, unreflektiertes, verflachtes Bild von einer „Revolution“ im Kopf haben – und das mit Recht!

Wenn für die MLPD die Zeit nicht vor 40 Jahren stehengeblieben wäre, könnte sie erkennen, wie es mit den lautesten von denen, die damals als Träger von Mao-Schildern sich ganz besonders verbalradikal hervortaten, weitergegangen ist. Aus ihnen wurde die ökologisch einwandfreie „Neue Mitte“, und sie träumen ihre schwarzgrünen Träume. Ihre Meinung zu diesem und jenem mögen sie dann und wann geändert („angepaßt“) haben. Aber dabei sind sie sich selbst immer treu geblieben, die wirklichen „Träger des modernen Antikommunismus“.

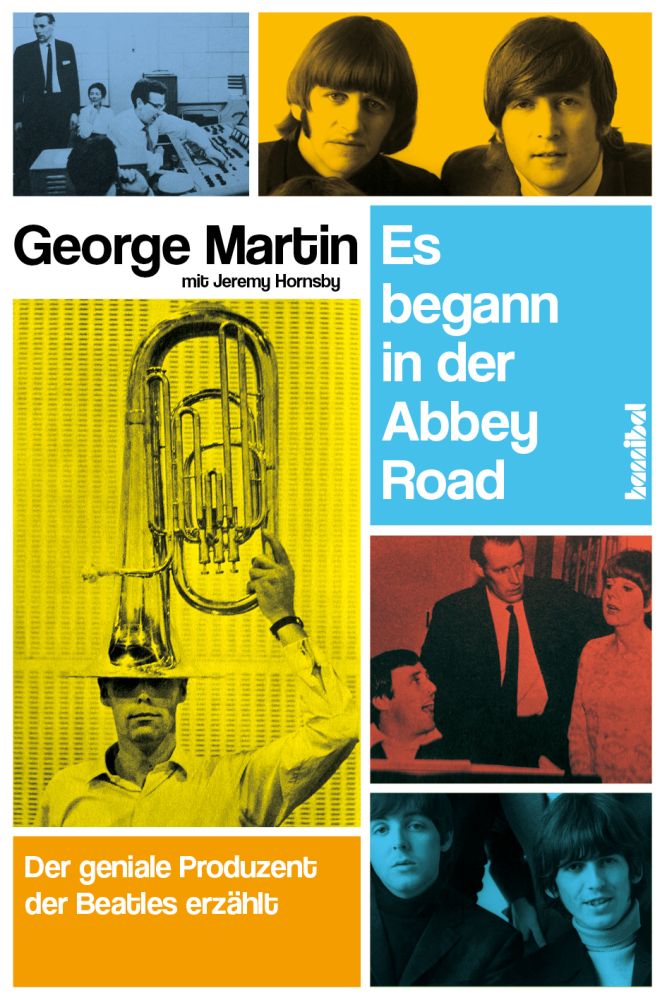

Von dem heute 87jährigen George Martin (Foto) gibt es jetzt ein Buch:

Von dem heute 87jährigen George Martin (Foto) gibt es jetzt ein Buch: Bestellen Sie dieses Buch in der (Versand-)Buchhandlung Weltbühne. Lassen Sie sich nicht einreden, daß man das genauso gut woanders bestellen kann. Das kann man zwar auch woanders bestellen, aber nicht genauso gut. Weltbühne muß (leistungsfähig) bleiben.

Bestellen Sie dieses Buch in der (Versand-)Buchhandlung Weltbühne. Lassen Sie sich nicht einreden, daß man das genauso gut woanders bestellen kann. Das kann man zwar auch woanders bestellen, aber nicht genauso gut. Weltbühne muß (leistungsfähig) bleiben.