Weil ihr Buch „Freiheit statt Kapitalismus“ vorgestellt wurde, hat Sahra Wagenknecht mit Peter Gauweiler zusammen auf einem Podium gesessen. Gauweiler rühmte sich als der Erfinder des Slogans „Freiheit statt Sozialismus“. Er sagte, es gehe in dem Buch sehr präzise um Investmentbanking, und das sei „organisierter Kundenverrat“. Was er seinerzeit vor dem Kommunismus retten wollte, werde nun in diesem Buch verteidigt: jene sozialen Rechte, die von allen Regierungsparteien, vor allem von der SPD, in den letzen 15 Jahren beseitigt wurden. Sahra Wagenknecht habe, ideologisch aus einer anderen Galaxis kommend, „das genau erfaßt“.

„In der Analyse waren zwischen dem CSU-Mann und der Linken-Politikerin keine Differenzen erkennbar“, berichtete die Junge Welt von der Diskussion. „Differenzen tauchten eher am Rande auf.“

Sahra Wagenknecht wird zitiert: Ihr Anliegen sei es gewesen, „die Bundesrepublik an ihren eigenen Ansprüchen zu messen“. Es gehe nicht um ein Zurück in die 50er, als soziale Rechte von einer starken Arbeiterbewegung und aus Angst vor dem realen Sozialismus erreicht wurden, wohl aber darum, die „radikale Zerschlagung“ in den 80er und 90er Jahren zu thematisieren. Ludwig Erhards Losung „Wohlstand für alle“ sei angesichts der heutigen bundesdeutschen Realität „revolutionär“.

Ludwig Erhards Losung ist keineswegs revolutionär, sondern demagogisch. Zu Unrecht gilt er als „Vater der Sozialen Marktwirtschaft“. Denn die sozialen Zugeständnisse, die der „Rheinische Kapitalismus“ enthielt (z.B. die Montanmitbestimmung) hat Adenauer gegen Erhards Widerwillen durchgesetzt. Der Alte tat das nicht aus sozialer Überzeugung, sondern aus machtpolitischer Klugheit – etwa nach dem Motto: Man muß auch mal nachgeben, wenn man etwas erreichen will. Wir müssen nicht nur unsere eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Die anderen müssen auch was davon haben, dann haben wir weniger Schwierigkeien.

Darauf sollte man Sahra Wagenknecht erinnern, damit sie ihrer Analyse noch den Satz hinzufügen kann: „Die Lare war noch nie so ernst!“

Archiv der Kategorie: Oekonomie

Wer zu spät kommt, den belohnt der Deutsche Taschenbuchverlag

Das Buch

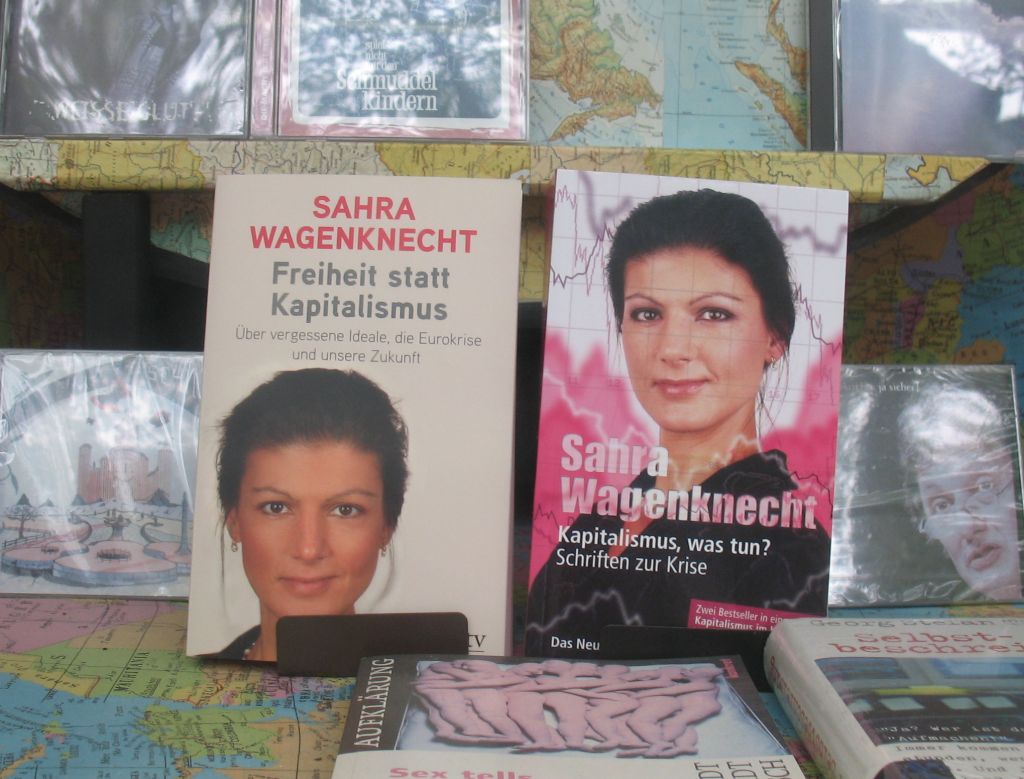

Freiheit statt Kapitalismus: Über vergessene Ideale, die Eurokrise und unsere Zukunft von Sahra Wagenknecht

wollten Sie immer schon bestellen, haben es aber immer wieder auf die lange Bank geschoben, die Bestellung an die Buchhandlung Weltbühne abzuschicken?

Dann können Sie sich darüber freuen, daß jetzt die viel billigere Taschenbuchausgabe bei dtv erschienen ist (12,90 Euro).

Bestellen Sie dieses Buch in der Buchhandlung Weltbühne, denn die Buchhandlung Weltbühne will & muß überleben. Lassen Sie sich nicht einreden, daß man das genauso gut woanders bestellen kann. Das kann man zwar auch woanders bestellen, aber nicht genauso gut.

Da steht sie jetzt im Schaufenster. Nein, nicht sie, sondern ihr Buch. Und daneben noch eins.

Da steht sie jetzt im Schaufenster. Nein, nicht sie, sondern ihr Buch. Und daneben noch eins.

Die Farbe des Geldes (3)

Über das Geld haben wir oft nachgedacht, meistens darüber, wie man an Geld kommt.

Über das Geld haben wir oft nachgedacht, meistens darüber, wie man an Geld kommt.

Obelix hatte eine Idee.

Nein, ich spreche nicht von der Comic-Figur, sondern ich meine den Ripperger.

Der Ripperger hatte die Idee, auf der Königstraße einen Maggi-Ausschank zu eröffnen.

Viele Leute, die in der Innenstadt arbeiten, meinte er, essen mittags in der Kantine. Da kann es passieren, daß der Suppe die Würze fehlt. Da könnten die Leute doch mit dem Teller zu ihm kommen und sich für fünf Pfennig einen Spritzer Maggi in die Suppe tun lassen.

Um mehr Profit zu machen, überlegte er, könnte man den Maggi-Ausschank mit einem Umrühr-Service verbinden. Wenn jemand im Café Ernst (oder Kolkmann oder Dobbelstein oder Heinemann) eine Tasse Kaffee bestellt hat, sich Milch und Zucker reintut und dann merkt, daß die Kellnerin vergessen hat, einen Kaffeelöffel dazuzulegen, dann kann er mit der Tasse kommen und sich den Kaffee umrühren lassen.

Ich habe dem Ripperger von seinem Vorhaben nicht abgeraten. Denn ich dachte: Der macht das ja sowieso nicht.

Die Farbe des Geldes (2)

Im Eschhaus verkehrte zeitweise eine Clique aus Kaßlerfeld, lauter so finster dreinblickende „Kerle“, die schon mal wegen Sachbeschädigung, Diebstahl oder Schlägerei mit besoffenem Kopp vorbestraft waren (mit irgendetwas muß man sich ja unter Beweis stellen).

Im Eschhaus verkehrte zeitweise eine Clique aus Kaßlerfeld, lauter so finster dreinblickende „Kerle“, die schon mal wegen Sachbeschädigung, Diebstahl oder Schlägerei mit besoffenem Kopp vorbestraft waren (mit irgendetwas muß man sich ja unter Beweis stellen).

Die schöne Claudia (mehr demnächst) hatte das zweifelhafte Vergnügen, daß einer aus der Clique sich an sie ranzumachen versuchte. Sie berichtete mir sichtlich enerviert davon: „Das ist ja wirklich furchtbar, womit der mir zu imponieren versucht! Da sagt der doch zu mir: ‚Wenn einer wat von dir will, äh, dann sach mir bescheid, dann hau ich dem vor die Schnauze.‘ Ist ja ekelhaft! Schnauze! Schnauze! Dauernd: Schnauze!“

In der Kerle-Clique war auch einer, der sich von den anderen unterschied. Das war ein schmächtiges Kerlchen, mager, kleinwüchsig, nicht gerade besonders helle (um nicht zu sagen: ziemlich trüb). Der war auch behindert, litt anscheinend unter Muskelschwund und konnte nicht richtig gehen. Die hielten sich den als so ‘ne Art Dorftrottel: Die hielten den alle für bekoppt, aber kein Fremder durfte dem was tun. Ich nenne ihn mal Peko (denn so hieß er).

In der Kerle-Clique war auch einer, der sich von den anderen unterschied. Das war ein schmächtiges Kerlchen, mager, kleinwüchsig, nicht gerade besonders helle (um nicht zu sagen: ziemlich trüb). Der war auch behindert, litt anscheinend unter Muskelschwund und konnte nicht richtig gehen. Die hielten sich den als so ‘ne Art Dorftrottel: Die hielten den alle für bekoppt, aber kein Fremder durfte dem was tun. Ich nenne ihn mal Peko (denn so hieß er).

Eines Tages war Peko 18 Jahre alt geworden. Und ihm wurde ein großer Geldbetrag ausgezahlt. Vielleicht eine Erbschaft. Es wurde auch gesagt, ihm sei bei Erreichen der Volljährigkeit die gesamte Waisenrente nachgezahlt worden. Die Rede war von mehr als 20.000 Mark. Dafür konnte man sich damals (70er Jahre) viel kaufen.

Was macht ein als Dorftrottel Gehaltener, der im Elend lebt und keinerlei Aussichten hat, mit 20.000 Mark? Zusammenhalten? Sparsam damit umgehen, um so lange wie möglich wenigstens das Allernotwendigste für sich zu sichern? Das hat er natürlich nicht getan. Er hat Runden geschmissen, eine nach der anderen; er hat die ganze Clique (und alle möglichen anderen Leute, die das Geld gerochen hatten) ausgehalten. Nach vier Tagen war das Geld weg. Aber vier Tage lang haben alle ihn hochleben lassen. Als das Geld weg war, wollten die anderen nichts mehr von ihm wissen. Da war er auch nicht mehr das Maskottchen der Clique, sondern ein Niemand, den nie jemand gekannt hatte. Als er kein Geld hatte, war er der bemitleidete Trottel. Als er kein Geld mehr hatte, war er nur noch der Trottel, der „Schizo“, der Schwächling, der Krüppel, mit dem man nichts zu tun haben wollte.

Einige Leute haben sich darüber unterhalten, was sie mit dem Geld angefangen hätten. Da wurde ich Zeuge, wie Menschen, die eine dezidiert-ablehnende Haltung zur Gesellschaftsordnung hatten und vor Utopien sich nicht scheuten, in Gelddingen eine sehr nüchterne Einstellung hatten. Das fand ich gut.

Mit Geld kann man was machen. Man kann sich einige Probleme vom Hals schaffen. Wer Ideen hat, nutzt die Gunst, sie in die Tat umzusetzen.

Wenn man keine Idee hat, reicht es einem, vier Tage lang der dicke Wilhelm zu sein.

Mit einem Kriminalbeamten hatte ich es im Eschhaus auch mal zu tun. Da war nämlich eingebrochen worden. Die Einbrecher hatten das Brecheisen einfach liegenlassen. Sie hatten nur Geld geklaut, zum Beispiel die Wechselkasse aus dem Buchladen. Der Kriminalbeamte beguckte sich das Brecheisen sehr genau. Fingerabdrücke interessierten ihn gar nicht („Brauch ich nicht“). Er studierte nur die Methode der Einbrecher und wußte sofort, daß das die Typen gewesen sein mußten, die eine Viertelstunde nach dem Einbruch nachts um vier palavernd auf dem Sonnenwall geschnappt worden waren. So kriegte ich meine 80 Mark zurück.

Der Kriminalbeamte sagte: „Wenn was gestohlen wurde, muß man nur darauf achten, wer sich auffällig benimmt und plötzlich mit Geld um sich wirft.“

Es ist doch seltsam: Diese Leute haben nie Geld, nehmen werweißwas für ein Risiko auf sich, um zu Geld zu kommen, und geben sich dann größte Mühe, möglichst schnell wieder kein Geld zu haben.

Gefunden, was einer gefunden hat

Die Farbe des Geldes (1)

In der wohl flachsten TV-Talkshow mit politischem Anhauch („Menschen bei Maischberger“) wurde geredet über Reichtum.

In der wohl flachsten TV-Talkshow mit politischem Anhauch („Menschen bei Maischberger“) wurde geredet über Reichtum.

Da war ein Ehepaar, das mit irgendeinem Mode-Trallala viel Geld gemacht und sich dann frühzeitig zur Ruhe gesetzt hatte, um fortan ihren Reichtum zu genießen bzw. das, was sie für Reichtum halten, nämlich ihre Kröten, die für sie die Maßeinheit für Luxus ist.

Nun gut, Luxus sei jedem gegönnt, der sich was draus macht (für mich wär‘ das nix). Und es ist mir auch egal, wie viele Milliönchen die mit sich herumschleppen. Klarzustellen wäre allerdings, daß man ein Vermögen von zwei oder drei oder zehn oder fünfzig Millionen keineswegs als „Reichtum“ bezeichnen kann. Über die Dimensionen von Reichtum herrschen sehr unzutreffende Vorstellungen. Der Normalverdiener glaubt, Reichtum daran zu erkennen, daß jemand in einer Villa wohnt und vielleicht noch ein paar Appartements in den diversen Schickeria-Residenzen besitzt, über einen Fuhrpark teurer Karossen verfügt und sich die Zigarren mit Geldscheinen anzündet. Das ist Luxus, aber kein Reichtum.

Bernt Engelmann hat vor Jahrzehnten die Dimensionen von Vermögen und Reichtum anschaulich gemacht (Das ABC des Großen Geldes). Er teilte die Vermögen in vier Kategorien ein:

Kategorie 1: normale Multimillionäre.

Kategorie 2: mit solchem Vermögen können politische Entscheidungen beeinflußt oder verhindert werden.

Kategorie 3: überfordert jedes Vorstellungsvermögen.

Kategorie 4: sehr reiche Leute.

Man müßte, so Engelmann, ein Vermögen, also nicht nur Geldvermögen in Bargeld und Guthaben, sondern auch Immobilien, Unternehmensanteile, Versicherungspolicen, Wertpapiere, Sachwerte etc. in Hundertmarkscheine umrechnen und diese aufeinanderstapeln.

Mit Hunderteuroscheinen geht das genauso: Zehn Hunderteuroscheine ergeben einen Stapel von einem Millimeter. Ein Millimeter sind tausend Euro. Wer gut was auf die Seite gelegt hat und sich wenig Sorgen zu machen braucht, hat dann vielleicht einen Stapel von zwei oder drei oder zehn Zentimeter vor sich liegen. Eine Million ergibt einen Geldscheinstapel von einem Meter, und wer zwei bis drei Millionen besitzt, dessen Stapel reicht bis zur Zimmerdecke. Mit sechs bis acht Millonen reicht der Stapel bis zum Dachfirst. Wer 20 Millionen hat, hat einen Stapel von der Höhe eines achtgeschossigen Hochhauses. Wer 150 Millionen hat, hat einen Stapel von der Höhe es Kölner Doms, und wer 300 Millionen hat, hat einen Stapel von der Höhe des Eiffelturms.

Es gibt allerdings auch Vermögen in privaten Händen, das würde in Hunderteuroscheinen aufeinandergestapelt die Höhe es Mount Everest erreichen (knapp 9 Milliarden Euro). Der reichte Mann der Welt könnte sein Vermögen bis in die Stratosphäre stapeln. Aus solcher Höhe ist der Unterschied zwischen dem Kölner Dom und einer Streichholzschachtel nicht mehr wahrnehmbar.

Oder stellen Sie sich vor, man würde die Vermögensverhältnisse in Deutschland in einer Skala von einem Meter Breite darstellen, reichend vom Habenichts bei Null und dem größten Vermögen in Deutschland (schätzen wir es auf zehn Milliarden) bei einem Meter. Wenn zehn Milliarden ein Meter sind, dann sind 10 Zentimeter eine Milliarde. Ein Zentimeter sind 100 Millionen. Ein Millimeter sind 10 Millionen. Und eine Million wäre ein Zehntel Millimeter. So spitze Bleistifte gibt es nicht, um das Vermögen eines einfachen Millionärs in eine Skala von einem Meter einzeichnen zu können. Der Millionär befindet sich nicht am oberen, sondern am untersten Ende der Vermögensskala. Der Millionär ist nicht viel reicher als der, der gar nichts hat.

Wenn man sich über die Proportionen von Reichtum Klarheit verschafft, erkennt man auch die Gefahr des Reichtums: Reichtum äußert sich nicht in Luxus, sondern in Macht.

Die Reichen um ihren Luxus zu beneiden oder ihr luxuriöses Lotterleben, das sie angeblich führen, zu kritisieren, ist töricht. Das ist bloßer Moralismus und in der Konsequenz reaktionär. Ach, würden die Reichen doch nur in Luxus schwelgen – dann hätte man von ihnen nichts zu befürchten. Wer vom Leben mehr erwartet als Sinnlosigkeit, hätte niemanden um seinen banalen Luxus zu beneiden, wohl aber die Macht zu fürchten.

Man hört auch immer wieder die Geschichte von dem Mann, der von drei Milliarden zwei verloren hat und nun ganz unglücklich darüber ist, daß er nur noch eine Milliarde hat. Man kann ihn gar nicht verstehen. Doch wer zwei Milliarden verloren hat, wird die dritte auch nicht mehr lange behalten. Jede größere Verschiebung in der Vermögensstruktur einer Nationalökonomie hat zwangsläufig Verwerfungen zur Folge, die in das Leben jedes Einzelnen verheerender eingreifen als es eine Entscheidung einer noch so dilettantischen Regierung vermöchte, und kann ganze gesellschaftliche Gruppen deklassieren.

Ein anderes Wort für Vermögen lautet: Kapital. Kapital kann nur existieren, indem es sich vermehrt. Kapitalismus kann nur existieren, indem er die Grundlagen seiner Existenz fortwährend vernichtet.

Da verschwenden Sie keine Zeit

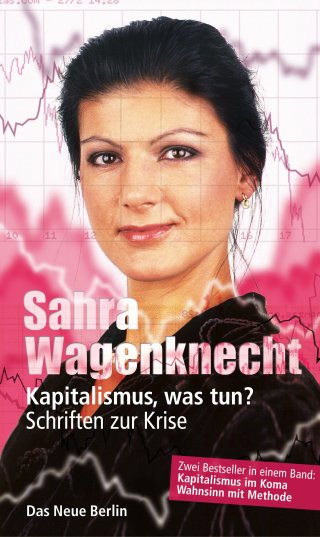

Wenn Sie keine Zeit verschwenden wollen, dann lesen Sie doch ein Buch von Sahra Wagenknecht. Oder zwei.

Nämlich:

Sahra Wagenknecht: Kapitalismus, was tun? Schriften zur Krise. Verlag Das Neue Berlin 2013. 400 S. 10 Euro.

Betroffen sind alle, aber nur wenige sehen, was tatsächlich geschieht. Wer die inzwischen von den Medien ausgeblendeten Hintergründe und die absehbaren Konsequenzen verstehen will, tut gut daran, sich die komplizierten Sachverhalte von der ausgewiesenen Wirtschaftsexpertin Sahra Wagenknecht erklären zu lassen. Selten hat jemand die Finanzwelt derart klarsichtig erläutert. Die Autorin schließt mit einer deutlichen Ansage: „Es gab selten ein System, das so wenige Profiteure und so viele Verlierer hatte wie der heutige Kapitalismus. Es gibt keinen Grund, sich mit ihm und in ihm einzurichten.“

Wieso ist ein so dickes Buch so billig?

Es handelt sich um die beiden Titel „Kapitalismus im Koma“ und „Wahnsinn mit Methode“, die jetzt in einem Band zusammengefaßt sind. Also: nicht neu, aber kompakt.

Bestellen Sie dieses Buch in der Buchhandlung Weltbühne, denn die Buchhandlung Weltbühne will & muß überleben. Lassen Sie sich nicht einreden, daß man das genauso gut woanders bestellen kann. Das kann man zwar auch woanders bestellen, aber nicht genauso gut.

P.S.: Das neueste Werk von Sahra Wagenknecht „Freiheit statt Kapitalismus. Über vergessene Ideale, die Eurokrise und unsere Zukunft“ ist derzeit nicht auf Lager, denn die Taschenbuchausgabe (dtv) erscheint im Juni. Wer nicht bis Juni warten will, dem besorgen wir auch noch die Ausgabe aus’m Campus-Verlag.

Einer macht Panik

Vorgestern die Knall-Überschrift der Bildzeitung: Die Betriebsrenten sind in Gefahr!

Am selben Tag in der WAZ, auf der Wirtschaftsseite rechts unten: „Betriebsrenten leiden unter Zinsverfall“. „Die 17 Millionen Betriebsrenten der deutschen Beschäftigten sind … durch die niedrigen Zinsen bedroht“, und zwar „nach Aussage des Finanzwissenschaftlers Bernd Raffelhüschen“.

Was ist der Mann? „Finanzwissenschaftler“?

„Versicherungsvertreter“ würde eher passen. Er sitzt im Aufsichtsrat der ERGO-Versicherungsgruppe und ist für die Victoria Versicherung AG als „Berater“ tätig. Von diesen Posten aus plädiert er für eine „Ergänzung“ des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine kapitalbasierte Rente. Im Klartext: Renten kürzen und den Leuten eine Lebensversicherung aufschwatzen. Natüüürlich liegen ihm dabei nuuur die „Rechte zukünftiger Generationen“ im Auge, für die es eine Stiftung gibt, in deren Beirat er Mitglied ist.

Mitglied ist er auch in der dubiosen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, eine neoliberale Zusammenkunft erfinderischer Zwerge, deren Mitgliederliste voller Belege dafür ist, daß die Elite der ach so nüchternen und präzisen Volkswirtschaftslehre wohl eher ein Tummelplatz ideologisch verblendeter Quacksalber ist, vergleichbar mit Astrologie und Wünschelrutengängerei. Dort hält man es nicht aus, daß die Arbeitgeber über den Nettolohn hinaus auch noch Beiträge in die Rentenkasse zahlen müssen. Die Herren würden es lieber sehen, wenn die Altersvorsorge vom Nettolohn in die Versicherungen eingezahlt werden, wo die Rücklagen als Reservoir für den Kapitalbedarf preisgünstig zur Verfügung stehen.

So ist es dem Lobbyisten auch ein Dorn im Auge, „daß ein neues Regelwerk der EU Pensionskassen zu noch mehr Investitionen in wenig verzinste Staatsanleihen zwingen soll“.

Raffelhüschen moniert weiter: „Für Firmen, die ihren Beschäftigten in der Vergangenheit eine hohe feste Verzinsung von Betriebsrenten zugesagt haben, kann die Pensionskasse nun zum Verlustgeschäft werden.“

Klar doch: Arbeitnehmern macht man am besten gar keine Zusagen! Und wer ein Arbeitsleben lang für seinen Arbeitgeber geschuftet hat, der hat ihn am Ende in die Pleite getrieben!

Oder kürzer gesagt: Arbeitnehmer sind für den Arbeitgeber nur eine Last!

Daß die von Raffelhüschen protegierten Lebensversicherungen in Zeiten niedriger Zinsen den Versicherten auch nicht viel zu bieten haben, hat er nicht gesagt. Das sage ich jetzt.

Die Erde ist rund, und der Mensch arbeitet

„In einer freien Gesellschaft hat jeder das Recht, ungestraft zu behaupten, daß die Erde eine Scheibe ist“, schrieb einer. Ungestraft ja, aber nicht vor Widerspruch geschützt. Allerdings haben die, die sich zu der Erkenntnis durchgerungen haben, daß die Erde eine Kugelgestalt hat, einen schlechten Stand bei den flach-sinnigen.

So erging es Volker Braun, dessen Buch „Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“ von Gudrun Norbisrath in der WAZ rezensiert wurde. Sie schreibt: „Ärgerlich ist, daß das Buch unausgesprochen der simplen Doktrin folgt, Arbeit mache den Menschen aus.“ Falsch! Ärgerlich ist, daß der Rezensentin die simple Erkenntnis fremd ist, daß Arbeit den Menschen ausmacht.

Frau Fischer hat in der WAZ einen Kommentar zusammenphilosophiert

„Die Generation 30+ … Jobs gibt es nicht, Rente kaum. Die Beiträge steigen, die Erträge sinken, nicht einmal Riestern wird noch reichen. Gearbeitet wird mehr, verdient weniger. Und was reinkommt, fließt in Versicherungen, die wohl nie leisten werden, was sie nun noch versprechen. In einem Alter, in dem sie angekommen sein wollten, hangeln sich Zigtausende von Praktikum zu Befristung, und wenn sie in ihre Träume investieren wollen, zeigt ihnen der Finanzberater ihre Rentenlücken. Die Generation hat Ausbildung, Auslandserfahrung und trotzdem Angst… Der Staat führt das Rundum-Sorglos-Paket nicht mehr…“

Ein Kommentar, der (wie sagt man?) „schonungslos offenlegt“ – ja, was legt er offen? Das, woran man sich mittlerweile gewöhnt zu haben hat.

Es wäre ja schon ein kleiner Erkenntnisgewinn, wenn Journalisten aufhören könnten, dauernd alberne Bezeichnungen für „Generationen“ zu erfinden, wenn es in Wahrheit um Gesellschaft geht, und wenn sie damit aufhören könnten, selbstverliebt schnittige Formulierungen zu erfinden. Das „Rundum-Sorglos-Paket“ ist ein schicker Spruch und zugleich eine Diffamierungs-Floskel für den Sozialstaat, den es hier wohl mal in Ansätzen gegeben haben soll und der nun perdu ist. Der Staat verweigert die sozialstaatlichen Leistungen, und zwar nicht etwa deshalb, weil er diese Leistungen nicht mehr erbringen kann, sondern weil er sie nicht mehr erbringen will. Er könnte schon, wenn er wollte. Aber er will nicht. Und auch das hat sich verändert in den letzten 16 Jahren: Die, die in dieser Gesellschaft die Entscheidungen treffen, halten es nicht mehr für nötig, das System, in dem wir leben, als die beste aller Welten anpreisen zu lassen. Sollen die Leute doch maulen!

Ja, in Ansätzen hat es den hier wohl mal gegeben, den Sozialstaat. Hier konnte man zwar krank werden oder einen Unfall erleiden. Hier konnte man zwar infolge von Invalidität oder wegen fortgeschrittenen Alters seine Arbeitskraft einbüßen. Hier konnte man zwar (anders als in der DDR) arbeitslos werden. Aber in einem gewissen Maße sollte sich die Gesellschaft für die Sicherung gegen die Lebensrisiken zuständig fühlen, was heute als „Rundum-Sorglos-Paket“ bemäkelt wird.

Das Gegroll der Frau Annika Fischer ist der Katzenjammer, der sich immer einstellt, wenn man billigen Sekt getrunken hat. Am 3. Oktober 1990 knallten die Korken, weil man glaubte, fröhlich sein zu müssen, als die alte Tante DDR sich verabschiedete (Annika Fischer hat damals bestimmt mitgeprostet). Nur hat man übersehen, daß damals eben nicht nur die DDR zu Ende ging. Auch die gute alte Bonner Republik ging damals mit zugrunde. Die Bundesrepublik Deutschland, die wir mal kannten, konnte den Fall der Mauer ebenso wenig überleben wie die DDR – sie hat ihn nicht überlebt.

Den Katzenjammer der Leute, die sich mal für die Sieger hielten, will ich nicht hören.

aus DER METZGER 76 (2006)

Die WAZ-Leser schreiben Leserbriefe an die WAZ

„Der Streik im öffentlichen Dienst ist unverschämt. Während in der privaten Wirtschaft Tausende Menschen um ihre Jobs bangen, tiefgreifende Gehaltseinbußen hinnehmen müssen und mit erhöhtem Leistungsdruck ihre Arbeit verrichten, leben die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes immer noch auf der Insel der Glückseligen. Dieser Streik ist ein Schlag ins Gesicht für alle Beschäftigten in der privaten Wirtschaft“, meint Thomas Doof aus Essen (Name geändert), der zwar nicht durchblickt, aber den Phrasen-Jargon des Christiansen-Palavers aufsagen kann („Insel der Glückseligen“, „Schlag ins Gesicht“). Und Schweinchen Schlau aus Bottrop meint: „Daß Verdi wegen 18 Minuten Mehrarbeit am Tag ohne Lohnausgleich, in dieser Zeit, gleich streikt, finde ich übertrieben, sinnlos. Die Bevölkerung leidet darunter am meisten. Man sollte verhandeln, daß wenn die 40-Stunden-Woche kommt, es fünf Jahre keine Entlassungen mehr gibt.“

Von dem Vorschlag, als Gegenleistung für längere Arbeitszeit fünf Jahre lang auf Entlassungen zu verzichten, werden die Arbeitgeber so angetan sein, daß sie dem ohne Arbeitskampf glatt zustimmen, nachgiebig und einsichtig, wie sie nun mal sind. Fragt sich nur, warum die Arbeitgeber gerade auf das verzichten sollen, was sie mit der Arbeitszeitverlängerung doch erreichen wollen, nämlich die Vernichtung von Arbeitsplätzen. „Stelleneinsparungen“ sind das erklärte Ziel der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Die erreicht man allerdings nicht bloß durch Entlassungen, sondern viel eleganter durch Nicht-Neubesetzung. Darunter leidet die Bevölkerung letztlich mehr als unter den zeitweiligen Auswirkungen eines Streiks.

Und dem Thomas Doof aus Essen (Name passend) müßte mal erklärt werden, daß die „Insel der Glückseligen“, der öffentliche Dienst nämlich, in den letzten 15 Jahren der Wirtschaftsbereich mit dem größten Verlust von Arbeitsplätzen war. Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes spielen für die Arbeitgeber der „privaten Wirtschaft“ die Vorreiterrolle bei der Arbeitsplatzvernichtung.

aus: DER METZGER 76 (2006)

Einer meinte, die unbedingt notwendigen Reformen wären jetzt unbedingt notwendig

Der Kündigungsschutz müßte abgeschafft werden, weil nur so neue Arbeitsplätze entstehen. Die Arbeitszeiten müßten verlängert werden, weil nur so neue Arbeitsplätze entstehen. Sozial sei, was Arbeit schafft, Subventionen müßten weg, es müßte noch viel mehr „privatisiert“ und „dereguliert“ werden, und die Löhne müßten gesenkt werden, damit die Gewinne steigen, aus denen dann Investitionen gemacht werden, aus denen neue Arbeitsplätze entstehen.

Das ist ja nun wirklich nicht originell. Seltsam ist aber: Das sagte kein Politiker, kein Publizist und kein Arbeitgeberfunktionär, sondern das sagte ein ganz gewöhnlicher Zeitgenosse in einem Internetforum.

Solche Leute gibt es anscheinend tatsächlich. Eine seltsame Spezies! Die glauben an die „soziale Marktwirtschaft“ wie man an der Weihnachtsmann glaubt. Nur eins hat diese Randgruppe nicht begriffen: Daß derlei Propaganda nicht in ihren Zuständigkeitsbereich gehört. In der Kirche predigt der Pastor. Es ist unpassend, das, was der Pastor von der Kanzel predigt, dem Nebenmann ins Ohr zu sagen.

Die Politiker, Publizisten und Arbeitgeberfunktionäre predigen den Leuten, daß die unbedingt notwendigen Reformen jetzt unbedingt notwendig sind undsoweiter. Dabei glauben die selber nicht an das, was sie predigen. Die wissen, daß das nicht stimmt, daß auf diese Weise keine neuen Arbeitsplätze entstehen und entstehen sollen. Und die Leute, denen das gepredigt wird, glauben denen das auch nicht. Die wählen Kohl oder Schröder oder Merkel und sind fest davon überzeugt, daß sie von denen nur beschissen werden. Und sie wählen sie trotzdem. Und die Politiker, Publizisten und Arbeitgeberfunktionäre wissen, daß die, denen sie predigen, ihnen längst nicht mehr glauben. Aber das macht nichts. Es funktioniert trotzdem.

Und da geht einer daher, und wiederholt das, was ihm gepredigt worden ist. Die Politiker, Publizisten und Arbeitgeberfunktionäre finden das bestimmt nicht gut. Sie sagen: „Was soll das denn? Hält der jetzt unsere Reden?“

aus DER METZGER 76 (2006)