..

Schlagwort-Archiv: Film

Was ist das für eine eigentümliche Situation?

Toutes les femmes

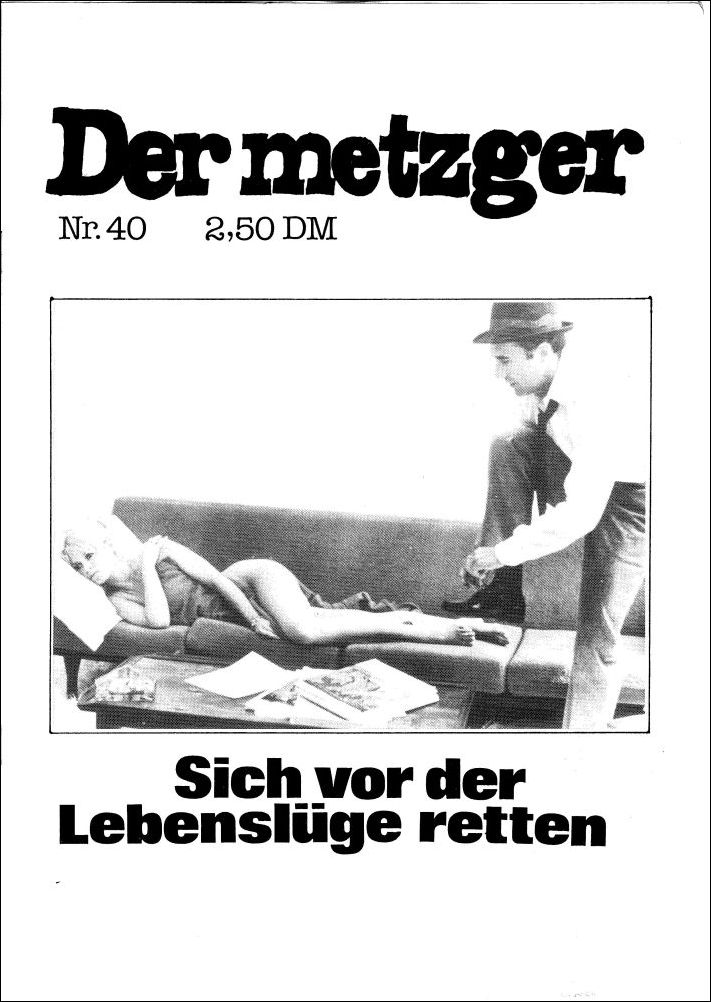

Von Brigitte Bardot ist nach ihrem Entrée niemals nicht die Rede gewesen – auch Jahrzehnte nach ihrem „Abschied von der Leinwand“. Sie war wirksam durch ihr ungewöhnliches schauspielerisches Talent, durch ihren Einsatz für den Schutz der Tiere, durch ihre überwältigende, niemals passive Schönheit, durch ihre künstlerische Disziplin, durch ihre zu alledem im Widerspruch stehende Positionierung im politisch-gesellschaftlichen Meinungs-Spektrum.

Sie war kein Film-Sternchen, das war vielmehr eine Rolle, die sie mit Distanz spielte. Sie arbeitete zusammen mit Regisseuren der höchsten Kategorie wie Jean-Luc Godard, Henri-Georges Clouzot, Louis Malle und Fritz Lang.

Zur Rettung vor der Lebenslüge trug sie bei – mit Sätzen aus Drehbüchern.

Über einen Film mit Brigitte Bardot:

„Toutes les femmes s’appellent Camille“ in DER METZGER Nr. 40 (1988, noch erhältlich).

Hundert Jahre Michel Piccoli

Rosa von Praunheim 1942-2025

Rosa von Praunheim geboren als Holger Radtke, adoptiert als Holger Mischwitzky.

Pseudonym: Rosa von Praunheim.

Er lebte im Frankfurter Stadtteil Praunheim, war also „von Praunheim“.

Der gewählte Vorname nahm Bezug darauf, daß die Homosexuellen in den Nazi-KZs den rosa Winkel tragen mußten.

Was ist das für eine eigentümliche Situation?

Was ist das für eine eigentümliche Situation?

Neu in der Weltbühne: Das Kuhlbrodt-Buch wieder da.

Dietrich Kuhlbrodt: Kuhlbrodtbuch.

Verbrecher Verlag. 232 S. 24 €

Dietrich Kuhlbrodt ist Oberstaatsanwalt a. D., Filmkritiker, Schauspieler. In seiner Erinnerung nimmt er uns mit in ein Gerichtsverfahren wegen der Ermordung von über 1000 psychisch kranken Menschen im Nationalsozialismus, der sogenannten Euthanasie, das er führte. Er ringt ebenso um die Kunstfreiheit, führt uns an schillernde Drehorte avantgardistischer Filme, erinnert sich an seine Zeit als Hitlerjunge sowie an lustige Interviewsituationen und leitet über zu größenwahnsinnigen Plänen über die neue Nomenklatura, die am Volksbühnen-Tresen geschmiedet werden, wo es nichts mehr gibt außer Rum.

Dietrich Kuhlbrodt ist Oberstaatsanwalt a. D., Filmkritiker, Schauspieler. In seiner Erinnerung nimmt er uns mit in ein Gerichtsverfahren wegen der Ermordung von über 1000 psychisch kranken Menschen im Nationalsozialismus, der sogenannten Euthanasie, das er führte. Er ringt ebenso um die Kunstfreiheit, führt uns an schillernde Drehorte avantgardistischer Filme, erinnert sich an seine Zeit als Hitlerjunge sowie an lustige Interviewsituationen und leitet über zu größenwahnsinnigen Plänen über die neue Nomenklatura, die am Volksbühnen-Tresen geschmiedet werden, wo es nichts mehr gibt außer Rum.

Kuhlbrodt ist nonkonform und integer, als leitender Jurist in der Naziverfolgung ist er genauso konsequent wie als Figur »Opa 16« in einem Punkrave-Kollektiv.

Dieses Buch, vor über 20 Jahren erschienen, hat nichts von seiner ernsthaften Leichtigkeit verloren – und wird in dieser Neuausgabe um ein Kapitel aus dem Leben dieses Ausnahmemenschen ergänzt.

Im der Dokumentarfilm »Nonkonform« von Arne Körner über Dietrich Kuhlbrodt wird auf Festivals, in Kinos und in der ZDF Mediathek gezeigt.

Bestellen Sie dieses Buch, bestellen Sie alle Bücher in der Buchhandlung Weltbühne.

Im Laden oder im Versand.

Wir helfen auch bei der Suche nach vergriffenen, entlergenen Titeln.

Die Buchhandlung Weltbühne bittet und bietet.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft-

Die Buchhandlung Weltbühne bittet um Unterstützung durch Aufträge.

Die Buchhandlung Weltbühne bietet solide Information im Dienste des Fortschritts.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft seit ihrem Bestehens um ihr Bestehen.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

Was halten Sie von unserem Slogan:

Was halten Sie von unserem Slogan:

WER BÜCHER WOANDERS BESTELLT IST NICHT GESCHEIT ?

Konk! Onk! Ponk!

Wer DEN Film verpasst hat, sollte ihn nicht nochmal verpassen – dank arte-mediathek.

Wer DEN Film verpasst hat, sollte ihn nicht nochmal verpassen – dank arte-mediathek.

Versucht es mal mit diesem Klick.

Es gibt viel zu viel über das viel zu wenig gelacht wurde: Darum geht es.

Film nach einer wahren Begebenheit. Der Kunstfäscher Konrad Kujau konnte dem Sensationsreporter Gerd Heidemann einen Stapel „Hitler-Tagebücher“ andrehen, die dann in Serie im Magazin STERN erscheinen sollten. Doch schon nach dem Start der Serie stellte sich heraus, daß der Kunstfälscher sie gefälscht hatte. Soweit bekannt, soweit persifliert in dieser brillanten Film-Satire über das Fortwirken der bewältigt geglaubten Vergangenheit auf der Ebene der Erinnerung, Nostalgie und Verklärung durch Verdrängung.

Nach der Lachnummer folgte ein genauerer Blick: Was stand eigentlich drin den den „Tagebüchern“? Anscheinend sollte mit den Fälschungen nicht nur die dicke Kohle gemacht werden. Beabsichtigt war auch eine Geschichts-Fälschung.

Die „Tagebücher“ sind nun auch als Buch erschienen, in einer kommentierten und analysietrtzen Ausgabe im MÄRZ-Verlag (selbstverständlich in der Buchhandlung Weltbühne erhältlich).

Mehr darüber in dem Artikel von Lina Ganowski „wenn das der Führer gewußt hätte“ in DER METZGER Nr. 158.

Mehr darüber in dem Artikel von Lina Ganowski „wenn das der Führer gewußt hätte“ in DER METZGER Nr. 158.

.P.S.: Der Film klärt auch darüber auf, daß die Korinthen-Briefe gar nicht von General Paulus geschrieben wurden.

.P.S.: Der Film klärt auch darüber auf, daß die Korinthen-Briefe gar nicht von General Paulus geschrieben wurden.

Robert De Niro in Cannes

Bei der Eröffnung des Filmfestivals in Cannes wurde Robert De Niro für sein Lebenswerk geehrt. Er nutzte die Gelegenheit, sich zu Donald Trump und die Zerstörung demokratischer Werte zu äußern.

Die Kunst stehe für Freiheit und Diversität und sei diesem darum ein Dorn im Auge.

„All diese Angriffe sind indiskutabel, und das ist nicht nur ein amerikanisches Problem. Es ist ein globales. Aber anders als bei einem Film können wir uns nicht alle zurücklehnen und zuschauen. Wir müssen jetzt handeln. Ohne Gewalt, aber mit großer Leidenschaft und Hingabe. Es ist an der Zeit für jeden, dem die Freiheit etwas bedeutet, sich zu organisieren, zu protestieren, und natürlich, wenn Wahlen sind, zu wählen.“

Robert De Niro hatte auch schon bei anderer Gelegenheit dazu Stellung genommen – siehe das Foto aus einer arte-Dokumentation.

..

Geburtstag Helene Weigel

Am 12. Mai 1900, heute vor 125 Jahren wurde Helene Weigel geboren.

Auf dem Bild zu sehen ist aber nicht Helene Weigel, sondern eine andere Österreicherin: Adele Neuhauser, die Helene Weigel in dem Brecht-Film von Breloer spielte und ihr ähnlich sieht (Man kennt sie auch vom Österreichischen Tatort). Man weiß an manchen Stellen in dem Film nicht, ob es sich um Spielzenen oder eingeschnittene Original-Aufnahmen handelt. (Auch der Brecht-Darsteller Burghart Klaußner sieht Brecht ähnlich).

Über Helene Weigel schrieb Sabine Kebir eine Biografie („Abstieg in den Ruhm“), das beim Verlag vergriffen ist – ebenso wie die anderen Bücher von Sabine Kebir über die Frauen, die mit Brecht zusammengearbeitet haben.

In der Buchhandlung Weltbühne gibt es noch was davon zu finden.

Erkundigt Euch hier nach Helene Weigel, nach diesen Büchern von Sabine Kebir, nach Bertolt Brecht – und auch nach dem Buch zum Film von Heinrich Breloer.

Jetzt endlich auch der zweite Teil: Bein, Schein, Sein und Stein – und der ganze Zusammenhang

Der zweite Akt des Kabarett-Beitrags zu den Duisburger Akzenten 2025 im Syntopia in Hochfeld.

Marianne Faithfull 1946 – 2025

Ja, das ist ja klassisch!

Wege zum Ruhm

„The paths of glory lead but to the grave.“

Thomas Grey

Wege zum Ruhm ist ein Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1957 mit Kirk Douglas in der Hauptrolle.

Kubricks Werk ist einer der besten Antikriegsfilme und ein Plädoyer für Antimilitarismus. Der Film ist eine Parabel auf militärische Herrschaftsstrukturen und ein Bekenntnis gegen die Todesstrafe.

Der Film behandelt ein Ereignis in Frankreich während des Ersten Weltkriegs.

Der Stellungskrieg in Frankreich forderte hunderttausende Todesopfer.

Der Stellungskrieg in Frankreich forderte hunderttausende Todesopfer.

Zitat: „Patriotismus ist die letzte Zuflucht eines Schurken.“

„Schonungslose Anklage gegen das Verbrechen des Krieges und die Ruhmsucht der Militärs. Der mit einem Budget von nur 900.000 Dollar in Deutschland gedrehte Film gilt als einer der besten Antikriegsfilme überhaupt. Realistisch, zeitlos, erschütternd glaubhaft; eine erstaunliche Leistung für den damaligen Neuling im Regiefach.“

– Lexikon des internationalen Films

„Kubrick … geißelt den sinnlosen Krieg … Seine genaue Psychostudie zeigt das niederschmetternde Fazit militärischen Denkens. (Wertung: außergewöhnlich)“

– Adolf Heinzlmeier und Berndt Schulz: Lexikon „Filme im Fernsehen“

Die Verbreitung des Films wurde in einigen Ländern jahrelang behindert und sogar verboten. Um die Verwirklichung des Projekts zu ermöglichen, verzichtete Hauptdarsteller Kirk Douglas auf eine Gage.

Die Verbreitung des Films wurde in einigen Ländern jahrelang behindert und sogar verboten. Um die Verwirklichung des Projekts zu ermöglichen, verzichtete Hauptdarsteller Kirk Douglas auf eine Gage.

Der Film wurde gestern auf Arte gezeigt. In der Mediathek ist er noch bis zum 10.12.2024 verfügbar.

Der Film wurde gestern auf Arte gezeigt. In der Mediathek ist er noch bis zum 10.12.2024 verfügbar.

Der Film beantwortet die Demagogie der „Kriegstüchtigkeit“.

Sammelt Briefmarken!

Ich war wieder im Botanischen Garten

Früher ging ich viel öfter in den Botanischen Garten. Ich bin dort gern, wo die geliebte Natur und die geliebte Zivilisation eine schöne Verbindung eingehen (auch die schönen großen alten Häuser auf der Schweizer Straße vis à vis zeigte ich Ihnen schon). Auch hier bin ich Mensch, hier darf ich flanieren.

Früher ging ich viel öfter in den Botanischen Garten. Ich bin dort gern, wo die geliebte Natur und die geliebte Zivilisation eine schöne Verbindung eingehen (auch die schönen großen alten Häuser auf der Schweizer Straße vis à vis zeigte ich Ihnen schon). Auch hier bin ich Mensch, hier darf ich flanieren.

Im Botanischen Garten bin ich nie ohne Buch – oder wenigstens mit Zeitung.

Ich suche daher für die ersten Stunden die „Galerie“ auf (auch Pergola genannt).

Umrankt. Auffällig zugewachsen.

Umrankt. Auffällig zugewachsen.

Durchblick findet der Leser dennoch, um zwischen den Buchzeilen den Blick auch mal abschweifen zu lassen …

Durchblick findet der Leser dennoch, um zwischen den Buchzeilen den Blick auch mal abschweifen zu lassen …

Ein schönes Freilicht-Café, in das Sie mich gern einladen dürfen.

Auch die einst so besonders gepflegten Flächen sehen in dieser Saison arg überwuchert aus. Darüber haben sich Leute schon beschwert (las ich in der Zeitung). Dann sollense doch woanders hingehen.

Auch die einst so besonders gepflegten Flächen sehen in dieser Saison arg überwuchert aus. Darüber haben sich Leute schon beschwert (las ich in der Zeitung). Dann sollense doch woanders hingehen.

Das war mal ein Seerosenteich, wo jetzt die Rohrkolben sich von mir nicht stören lassen.

Das war mal ein Seerosenteich, wo jetzt die Rohrkolben sich von mir nicht stören lassen.

Die Wege wachsen zu. Hat hier die städtische Vegetation ihre Unabhängigkeit erklärt? Hab ich was nicht mitgekriegt?

Die Wege wachsen zu. Hat hier die städtische Vegetation ihre Unabhängigkeit erklärt? Hab ich was nicht mitgekriegt?

Haus im Hintergrund: Schimanski-Location („Moltke“, Adolf-Grimme-Preis).

Für die letzten Lektüre-Stunden suche ich eine Stelle aus, die wenig frequentiert wird. Von hier aus der Blick (in südöstliche Richtung) zu den höheren Bäumen.

Für die letzten Lektüre-Stunden suche ich eine Stelle aus, die wenig frequentiert wird. Von hier aus der Blick (in südöstliche Richtung) zu den höheren Bäumen.

Im Botanischen Garten steht die Kunstvitrine, die „kleinste Galerie in Duisburg).

Im Botanischen Garten steht die Kunstvitrine, die „kleinste Galerie in Duisburg).

Zur Zeit: Objekte aus derm „Dritten Raum“ von Birgit Feike.

Zur Zeit: Objekte aus derm „Dritten Raum“ von Birgit Feike.

Wenn Sie meiner Empfehlung folgen und unseren Botanischen Garten aufsuchen, finden Sie dort vielleicht schon eine andere Ausstellung.

60 years ago today (habe ich das richtig geschrieben?)

Am 9. Juli 1964 wurde in Deutschland-West das dritte Album der Beatles „A hard day’s night“ veröffentlicht. (Es war keine Seltenheit, daß ein Beatles-Album in Deutschland früher erschien als in GB).

Diese LP enthielt auf einer Seite die 7 Songs für den Film gleichen Titels und auf der anderen Seite 6 weitere Songs. Erstmals enthielt ein Beatles-Album keine adaptierten Fremd-Kompositionen.

Diese LP enthielt auf einer Seite die 7 Songs für den Film gleichen Titels und auf der anderen Seite 6 weitere Songs. Erstmals enthielt ein Beatles-Album keine adaptierten Fremd-Kompositionen.

Der Film war mit Spannung erwartet worden. Uraufgeführt wurde er in London am 6. Juli 1964. In Deutschland kam er (mit synchronisierten Dialogen) in die Kinos am 23. Juli (wenn ich mich richtig erinnere).

Gesehen habe ich den Film im Kino am ersten Tag der Sommerferien in der Untertertia, gemeinsam mit Kurt Koch und Friedhelm Hiep. Die Musik, außer dem titelgebenden Song und „Can’t buy me Love“, hörten wir in der Kinovorstellung zum ersten Mal. Die Songs gefielen uns. Auch die Umsetzung in bewegte Bilder war gut. Die Weiter-Entwicklung der Beatles – von Album zu Album – war für den Kenner unüberhörbar.

Vollkommen zufrieden waren wir nicht. Die synchronisierten Dialoge waren krampfhaft-lustig und unauthentisch. Das hatte mit Beatles, mit Beat, auch mit England nichts zu tun, sondern war ausgedacht von Leuten, die von alledem keine Ahnung hatten. In Deutschland wurde der Film dann auch noch unter dem peinlichen Titel „Yeah! Yeah! Yeah!“ gestartet. Da hätte man den Film auch gleich „Bahnhof“ nennen können, weil die Filmfritzen auch nichts anderes verstanden.

(Der Film lief hier in Duisburg im City am Dellplatz, wo heute das Filmforum drin ist, damals das Spezialkino für billige Sex-Filme – immerhin ein unfreiwilliger Treffer: im unanständigen Kino unanständige Musik).

Aber: Überhaupt die Rahmenhandlung! Da hätte man sich was besseres einfallen lassen können. Beatles und Richard Lester – da trafen Genies aufeinander, die nicht so richtig zusammen passten.

Haende hoch !

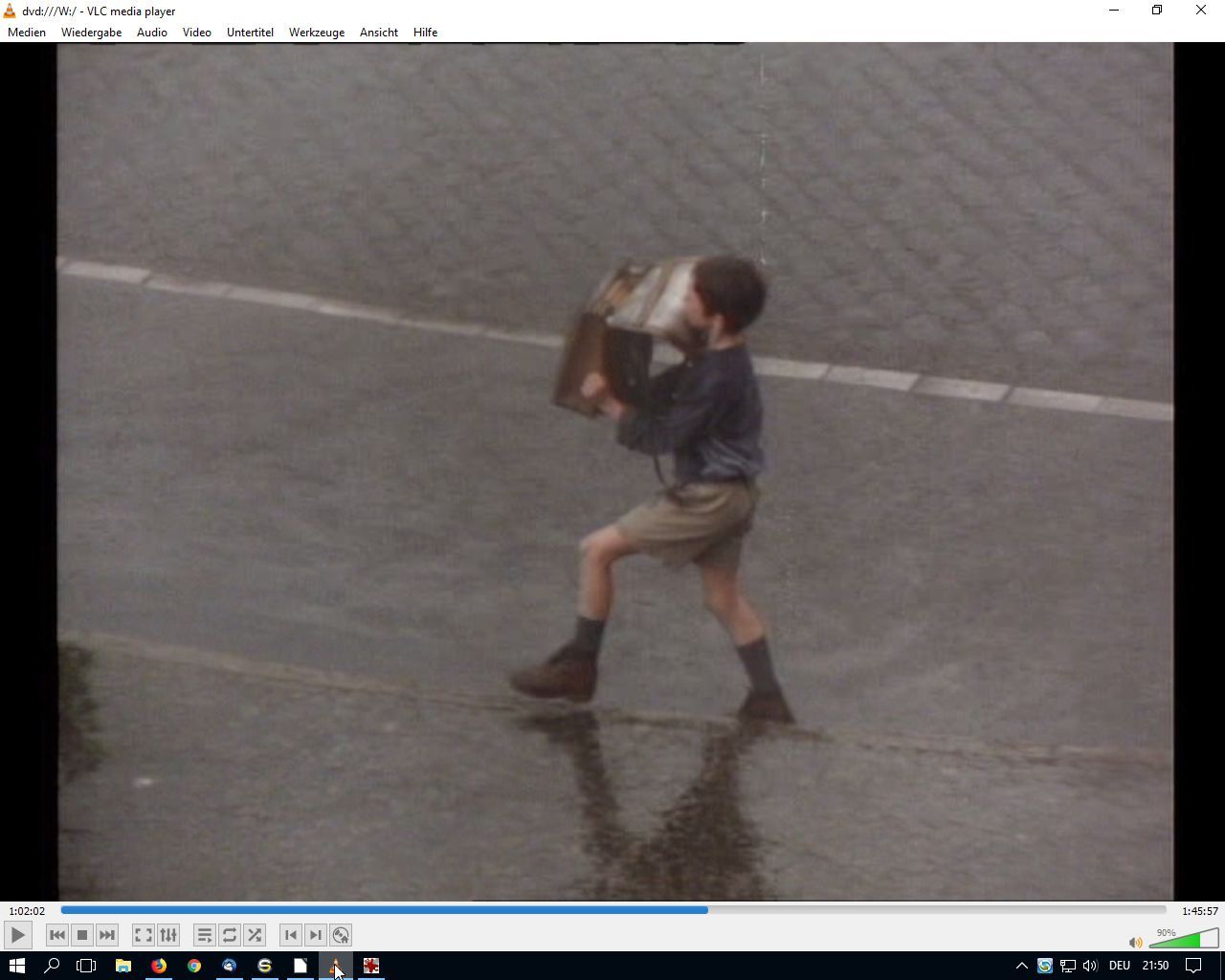

Wie eine Monstranz?

Ein etwa zehnjähriger Junge geht bei strömendem Regen die Straße entlang. Er trägt die offene Schultasche vor sich her, es regnet hinein. Er trägt die Schultasche, deren Inhalt vom Regen aufgeweicht wird, wie eine Monstranz. Warum er das tut, erfährt kein Mensch, und seine Absicht wird er auch nicht erklären können, auch nicht sich selbst.

Hans Schnier sieht diesen Vorgang vom Hotelzimmer aus. Er erzählt davon seiner Freundin Marie Derkum, und die glaubt ihm das nicht.

Bild aus dem Film „Ansichten eines Clowns“ von Vojtech Jasny, BRD 1976, nach dem Roman von Heinrich Böll (1963).

Das Buch habe ich ein paar mal gelesen, den Film nur zwei mal gesehen. Als ich diese Szene, die mich amüsierte, im Film sah, erinnerte ich mich nicht, sie im Buch gelesen zu haben.

Das Buch las ich zum ersten Mal mit 15 Jahren, und es war, ähnlich wie die Musik der Beatles ein Jahr zuvor, ein Schlüsselerlebnis. Es wurde mir bewußt gemacht, daß ein anderes Leben möglich ist als mir – im Einklang mit den Autoritäten – vorgezeichnet schien.

Werde ich der Szene gerecht, wenn ich sie lustig finde? Wo doch auch Tragik sich in ihr offenbart? Eine Frage, die ich mir längst beantwortet habe.

Das Buch könnte ich ja mal wieder lesen.