„Werden attackiert“ – Deutschland auf dem Weg, wieder „normal“ zu werden.

Archiv der Kategorie: Der Zeitungsleser

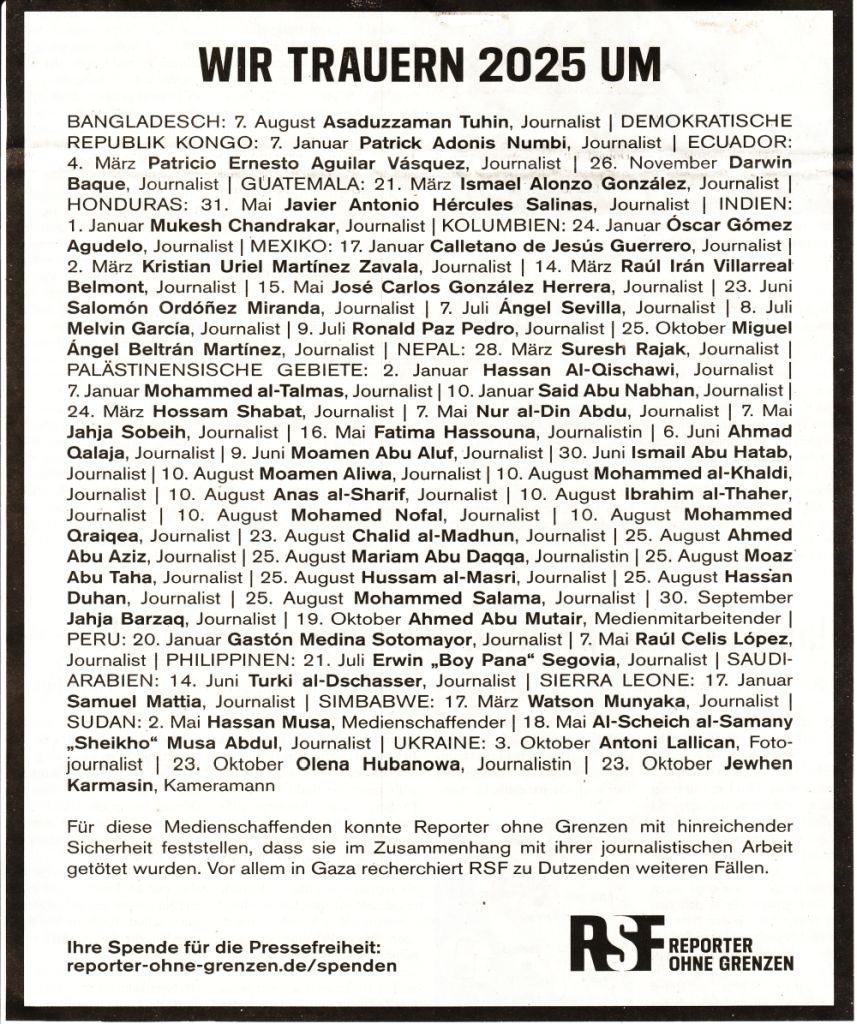

Reporter ohne Grenzen

Da wächst ja mal wieder was zusammen

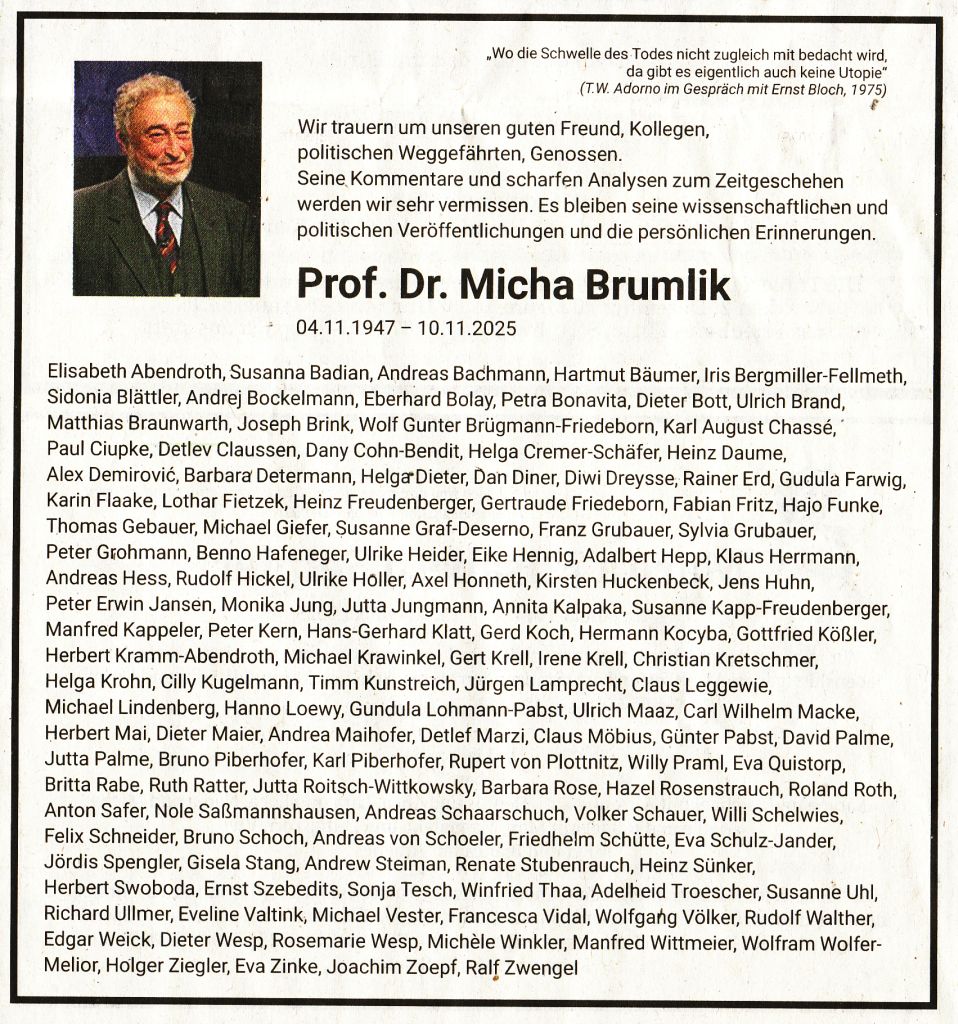

Namen

Zentralrat warnt vor falschen Fuffzigern

Konkret hello goodbey

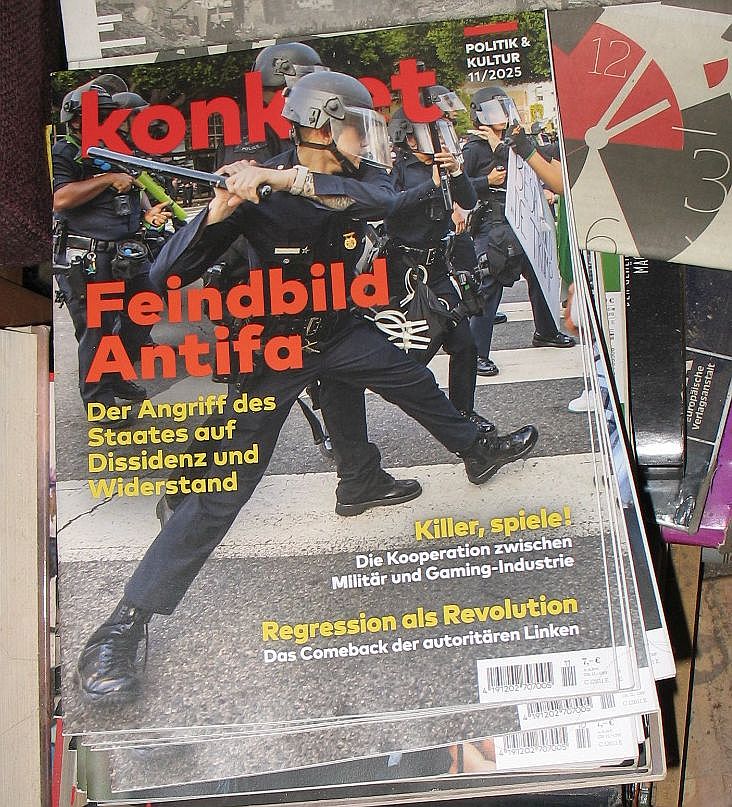

Heute kam die neue Konkret in der Buchhandlung an, und mit ihr die interessanteste Neuigkeit, die das Blatt seit Monaten meldete.

Immer weniger Papier von links. Gerade erst hat die taz ihre tägliche Print-Ausgabe eingestellt und steht nur noch digital und einmal pro Woche gedruckt zur Verfügung („Wochentaz“ – ein Widerspruch in einem Wort).

Immer weniger Papier von links. Gerade erst hat die taz ihre tägliche Print-Ausgabe eingestellt und steht nur noch digital und einmal pro Woche gedruckt zur Verfügung („Wochentaz“ – ein Widerspruch in einem Wort).

Und heute erfahre ich: Nach der Novemberausgabe von Konkret kommt noch die Dezember-Ausgabe – und dann ist Schluß. – Schluß mit der gedruckten Ausgabe als Papier-Heft. Konkret gibt es ab Januar 2026 stattdessen als E-Paper.

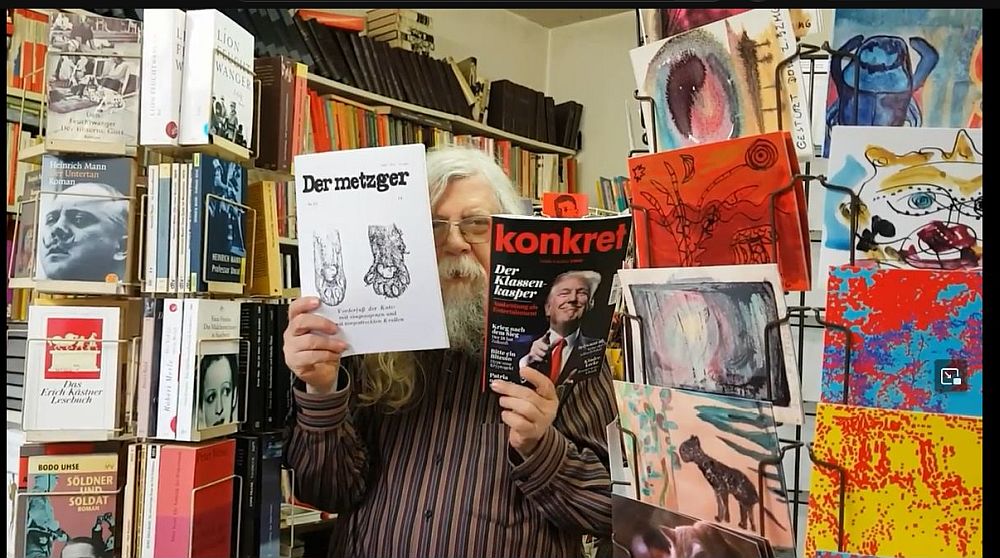

Seitdem es die Buchhandlung Weltbühne gibt (38 Jahre), gehört Konkret zu meinem Sortiment – sogar länger schon, denn vorher jahrelang im Eschhaus-Buchladen. Ich wurde auch mal von der Redaktion zu ihrem Lieblings-Buchhändler ernannt.

Aller Abschied fällt schwer, auch wenn dieser Abschied nur ein Papier-Abschied ist. Manche denken vielleicht: „Wie? Ich dachte, die gäbe es schon lange nicht mehr.“

Einmal hatte ich einen Beitrag in dem Blatt, zweimal bin ich dem Gremliza begegnet. Ich brauche jetzt auch nicht mehr darüber nachzudenken, ob ich noch ein drittes Mal eine Anzeige rein gebe.

Also, kommt in die Buchhandlung Weltbühne und kauft eurem Lieblings-Buchhändler eines der letzten Konkret-Papierhefte ab.

Hier ist noch was Schönes.

Klick an, klick an, klick an, klick an!

Das Heft durchgeblättert, und da ist ein Inserat von Titanik. Da steht:

„Es ist mal wieder soweit: Titanik braucht 1000 neue Abos bis zum 24. 12. (sonst war’s das)“

Bob Dylan: Drei Konzerte in Deutschland

Darauf wurde ich heute aufmerksam gemacht:

Bob Dylan Konzert

Die Kunst der Totalverweigerung – Bob Dylan kommt für drei Konzerte nach Deutschland. Vielleicht ist es seine letzte Tour.

Die Konzerte

Bob Dylan 2025 live: 22. 10., Hamburg, 24. 10., Lingen, 3. 11., Köln

Mehr erfährt man in der taz.

Michel Friedman wurde ausgeladen

Im Oktober 2026 sollte der jüdische Publizist Michel Friedman im Literaturhaus »Uwe Johnson« in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern einen Vortrag halten, anlässlich des 120. Geburtstages von Hannah Arendt. Nun wurde er ausgeladen. Der Leiter des Literaturhauses, Oliver Hintz, teilte mit, der Bürgermeister der Stadt Klütz, Jürgen Mevius, habe ihm am Telefon mitgeteilt, dass sich die Mehrheit eines städtischen Gremiums gegen eine Lesung von Friedman ausgesprochen habe. Man habe Sorge, dass rechte Störer oder Hamas-Sympathisanten nach Klütz kommen und demonstrieren könnten. Zuvor hatte sich Hintz zufolge eine Mitarbeiterin des Literaturhauses gegen den geplanten Friedman-Auftritt ausgesprochen und die Stadt als Träger des Literaturhauses eingeschaltet.

Mevius widersprach dieser Darstellung und nannte finanzielle Gründe für die Ausladung. Das Honorar Friedmans sei deutlich höher als bei Lesungen von Schriftstellern dort üblich. Eine Vertreterin des Fördervereins des Literaturhauses entgegnete, der Stadt würden keine Kosten entstehen, diese würden von anderen Trägern übernommen.

Friedman kritisierte Bürgermeister Mevius in einem Interview mit dem NDR scharf und sprach von einer »peinlichen Heuchelei«. Der Publizist und Jurist argumentierte, der Bürgermeister hätte im Sinne einer wehrhaften Demokratie zeigen müssen: »Der Staat lässt sich von Antidemokraten nicht erpressen.«

»Dieser Bürgermeister antizipiert, dass bei einer Veranstaltung, die im Oktober 2026 stattfindet, also in über einem Jahr, anscheinend die Rechtsextremen so stark sind, dass er seine Stadt nicht schützen kann, wenn Michel Friedman zu Besuch kommt«, sagte Friedman. Die Kunst-, Kultur- und Meinungsfreiheit dürfe nicht gefährdet sein, weil eine vorweggenommene Einschüchterung durch Rechtsextreme angenommen werde.

Der Grünenpolitiker und Vizepräsident des Bundestags, Omid Nouripour, erklärte: »Hannah Arendt lehrt uns, dass Demokratie nur lebt, wenn wir sie verteidigen. Die Ausladung Michel Friedmans ist skandalös und zeigt, wie gefährlich es wird, wenn nicht nur Extremisten unsere Strukturen schwächen, sondern wenn wir uns von ihnen auch noch einschüchtern lassen.«

Wir sehen: ein Wort

From the River to the Sea

Journalisten getötet

Maryam Abu Daqqa 1993-2025

Maryam Abu Daqqa war eine palästinensische Bildjournalistin. Sie arbeitete freiberuflich unter anderem für die Associated Press und Independent Arabia, eine Partnerseite der britischen Zeitung The Independent. Für ihre Fotoarbeit wurde sie mit einem Preis der Associated Press ausgezeichnet.

Maryam Abu Daqqa wurde bei den israelischen Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus am 25. August 2025 getötet, bei denen mindestens 22 Menschen starben, darunter die vier weiteren Journalisten Hussam al-Masri, Muhammad Salama, Moaz Abu Taha und Ahmed Abu Aziz. Abu Daqqa hatte häufig vom Nasser-Krankenhaus berichtet. Die israelische Armee nannte als Hauptgrund für den Angriff eine Überwachungskamera, die von der Hamas im Bereich des Krankenhauses aufgestellt worden sei.

Die Tötung von Maryam Abu Daqqa führte zu einer starken Rezeption ihrer Person in den internationalen Medien. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 27. August thematisierte der algerische UN-Botschafter Amar Bendjama ihre Tötung. Im Nachgang der Tötung sprach die britische Tageszeitung The Guardian davon, dass der Gaza-Krieg der tödlichste Krieg für Journalisten in der Geschichte sei, mit nun 189 getöteten Medienvertretern.

Am Montagmorgen, dem 25. August, führte die israelische Armee gegen 7 Uhr (GMT) einen Angriff mit einer mit Sprengstoff ausgerüsteten Kamikaze-Drohne auf das Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen durch. Nach Angaben des Nasser-Krankenhauses und von Augenzeugen wurde dabei das Empfangsgebäude im vierten Stock des Nasser-Krankenhauses getroffen, ebenso die Kamera-Station des Reuters-Journalisten Hussam al-Masri, der für eine Live-Übertragung seine Kamera aufgestellt hatte. Die Live-Schalte wurde durch die Explosion der Drohne unterbrochen, bei der Hussam al-Masri ums Leben kam.

Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes eilten zur Rettung, ebenso beobachtende Journalisten, unter ihnen auch Maryam Abu Daqqa. Acht Minuten nach dem ersten Angriff führte das israelische Militär mittels eines Panzergranatenbeschusses einen zweiten Angriff auf die gleiche Position aus.

Bei der Explosion des zweiten Angriffs wurde Maryam Abu Daqqa getötet. Unter den Toten waren auch drei weitere ihrer Journalistenkollegen. Bei den israelischen Angriffen wurden nach Angaben von Gesundheitsbehörden 22 Menschen getötet.

Israel erklärte, die Hamas habe mit der Kamera israelische Truppen beobachtet, um terroristische Aktivitäten gegen sie zu koordinieren. Außerdem vermute man seit Langem, dass Extremistengruppen in Krankenhäusern aktiv seien. Israel legte keine Beweise dafür vor, dass eine bzw. die Kamera von der Hamas aufgestellt worden war, und erklärte auch nicht, warum auf den ersten Angriff wenige Minuten später ein zweiter folgte. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte seit Wochen Live-Bilder von dem entsprechenden Standort aus übertragen.

Der Tod von Maryam Abu Daqqa erhielt in der Rezeption des Angriffs vom 25. August 2025 besonders große Aufmerksamkeit. Zahlreiche internationale Medien veröffentlichten Nachrufe und spezifische Artikel über das Leben und Werk von Maryam Abu Daqqa, darunter Nachrichtenagenturen wie Associated Press, und Reuters, britische und US-amerikanische Medien wie The Guardian, The Independent, The New York Times, The Washington Post, israelische Medien wie Haaretz, The Times of Israel und +972 Magazine, arabische Medien wie Al Jazeera, deutschsprachige Medien wie Der Spiegel, Der Freitag und 20min.ch.

Journalistenkollegen von Maryam Abu Daqqa beschrieben sie als äußert respektierte, engagierte, professionelle und beliebte Kollegin. Julie Pace, Chefredakteurin und Senior Vice President von Associated Press, würdigte Abu Daqqa als Journalistin, die unter schwierigsten Bedingungen über den Gazakrieg berichtete, insbesondere über die Auswirkungen des Krieges auf Kinder. Die im Gazastreifen ansässige Spiegel-Journalistin Ghada al-Kurd lobte Maryam al-Daqqa als Vorbild für die Arbeit palästinensischer Frauen im Journalismus.

aus Wikipedia

Ein Planet wird planiert

Immer und immer

Alles für die Schlagzeile …

Wirtschafts-Weisheit? DFG-VK widerspricht

Kein guter Tag

Konk! Onk! Ponk!

Wer DEN Film verpasst hat, sollte ihn nicht nochmal verpassen – dank arte-mediathek.

Wer DEN Film verpasst hat, sollte ihn nicht nochmal verpassen – dank arte-mediathek.

Versucht es mal mit diesem Klick.

Es gibt viel zu viel über das viel zu wenig gelacht wurde: Darum geht es.

Film nach einer wahren Begebenheit. Der Kunstfäscher Konrad Kujau konnte dem Sensationsreporter Gerd Heidemann einen Stapel „Hitler-Tagebücher“ andrehen, die dann in Serie im Magazin STERN erscheinen sollten. Doch schon nach dem Start der Serie stellte sich heraus, daß der Kunstfälscher sie gefälscht hatte. Soweit bekannt, soweit persifliert in dieser brillanten Film-Satire über das Fortwirken der bewältigt geglaubten Vergangenheit auf der Ebene der Erinnerung, Nostalgie und Verklärung durch Verdrängung.

Nach der Lachnummer folgte ein genauerer Blick: Was stand eigentlich drin den den „Tagebüchern“? Anscheinend sollte mit den Fälschungen nicht nur die dicke Kohle gemacht werden. Beabsichtigt war auch eine Geschichts-Fälschung.

Die „Tagebücher“ sind nun auch als Buch erschienen, in einer kommentierten und analysietrtzen Ausgabe im MÄRZ-Verlag (selbstverständlich in der Buchhandlung Weltbühne erhältlich).

Mehr darüber in dem Artikel von Lina Ganowski „wenn das der Führer gewußt hätte“ in DER METZGER Nr. 158.

Mehr darüber in dem Artikel von Lina Ganowski „wenn das der Führer gewußt hätte“ in DER METZGER Nr. 158.

.P.S.: Der Film klärt auch darüber auf, daß die Korinthen-Briefe gar nicht von General Paulus geschrieben wurden.

.P.S.: Der Film klärt auch darüber auf, daß die Korinthen-Briefe gar nicht von General Paulus geschrieben wurden.

Der Irre von Essen

Warum Ostermarsch?

In der letzten Ausgabe vor Ostern – am Gründonnerstag, 17. April – brachte die WAZ auf Seite 2 ausführliche Hinweise und Informationen zum Ostermarsch Ruhr, mit einem Interview mit Joachim Schramm, Geschäftsführer des NRW-Landesverbandes der DFG-VK.

Hier ein paar Antworten auf Fragen d(ies)er Zeit: