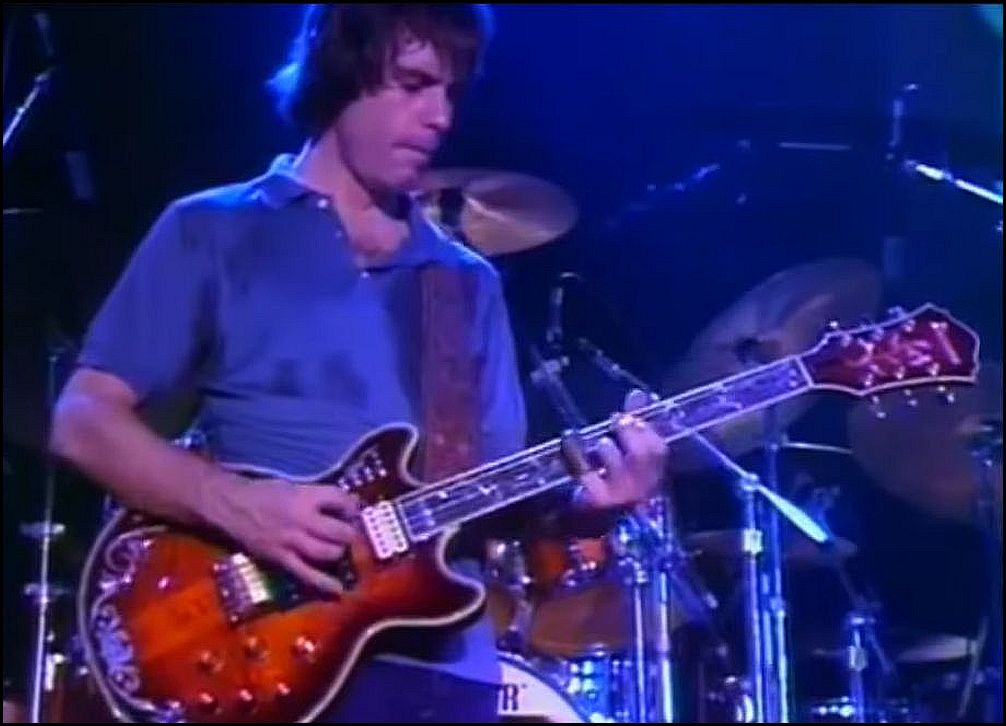

Bob Weir beim Rockpalast-Konzert in Essen 1981

Schlagwort-Archiv: Musik

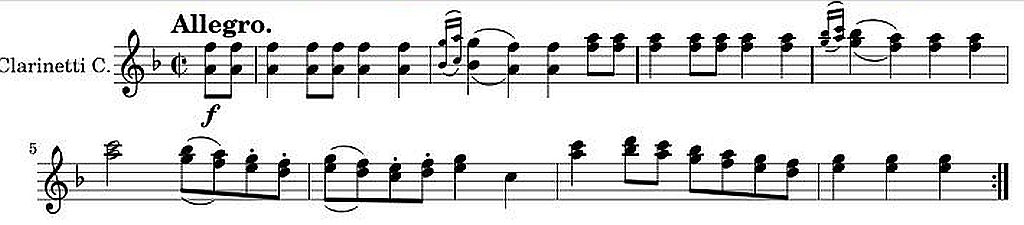

Melodie erkannt?

Es handelt sich um den Parademarsch (Ehrenmarsch) der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik: Marsch Nr. 1 in F-Dur von Ludwig van Beethoven.

Anhören? Wer hier klickt kann (unter dem Porträt) das Audio erklingen lassen.

So kann man sämtliche Reichseimer verwirren.

Erkennen Sie die Melodie?

Neu in der Weltbühne: über „Candy Girls“

Neu in der Weltbühne:

Sonja Eismann: Candy Girls. Sexismus in der Musikindustrie. Edition Nautilus 2025. 200 S. 20 €

Sie werden in Songtexten angeschmachtet und fetischisiert, beschimpft und degradiert, sie dienen auf der Bühne und im Backstage als Projektionsfläche. Weibliche Fans werden als kreischende Masse oder willenlose Groupies betrachtet, nicht fähig zu einem ernsthaften Interesse an der Musik oder einem ernstzunehmenden Geschmack. Und wenn eine Frau als Künstlerin auftritt, dann ist sie zunächst eine Frau und erst dann eine Musikerin, dann ist ihr Körper entweder zu dick, zu dünn, zu perfekt oder sonst wie falsch, dann ist sie entweder Hure oder Heilige, und dann – plötzlich – ist sie sowieso zu alt.

In einer so wütenden wie lehrreichen Mischung aus Analyse und Abrechnung zeigt Sonja Eismann, wie tief Sexismus und Ageismus in die Musikindustrie eingeschrieben sind.

Bestellen Sie dieses Buch, bestellen Sie alle Bücher in der Buchhandlung Weltbühne.

Im Laden oder im Versand.

Wir helfen auch bei der Suche nach vergriffenen, entlegenen Titeln.

Die Buchhandlung Weltbühne bittet und bietet.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft-

Die Buchhandlung Weltbühne bittet um Unterstützung durch Aufträge.

Die Buchhandlung Weltbühne bietet solide Information im Dienste des Fortschritts.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft seit ihrem Bestehens um ihr Bestehen.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

WER BÜCHER WOANDERS BESTELLT IST NICHT GESCHEIT

WER BÜCHER IN DER BUCHHANDLUNG WELTBÜHNE BESTELLT IST GESCHEIT

Neu in der Weltbühne: Lauter Hass. Antisemitismus als popkulturelles Ereignis

Neu in der Weltbühne:

Neu in der Weltbühne:

Lukas Geck, Maria Kanitz: Lauter Hass. Antisemitismus als popkulturelles Ereignis

Verbrecher Verlag 2025. 160 S. Pb. 20 €

Galt Popmusik einst als Medium der Emanzipation, scheint davon spätestens seit dem 7. Oktober nicht mehr viel übrig zu sein. Musiker*innen unterschreiben offene Briefe und Statements, die das Massaker der Hamas verharmlosen. Konzerte werden zu israelfeindlichen Kundgebungen. Das Massaker der Hamas war auch ein Angriff auf die Welt der Musik, auf Emanzipation und Freiheit. Die Weigerung weiter Teile der Popmusik, dies anzuerkennen, ist ebenso bemerkenswert wie die Selbstdarstellung einiger Musiker*innen als Freiheitskämpfer*innen.

Maria Kanitz und Lukas Geck sehen den 7. Oktober als Anlass, antisemitische Entgleisungen in der Popkultur genauer unter die Lupe zu nehmen. Anhand von Beispielen aus den letzten Jahren – etwa Roger Waters, Kanye West oder Macklemore – zeigen sie, in welchem Ausmaß Antisemitismus ins popkulturelle Repertoire eingesickert ist. Verschwörungsmythen in Liedern oder Konzerte bekannter Rockmusiker, in denen Musik der Verbreitung antisemitischer Propaganda dient. Bekannte nationale und internationale Musiker*innen nutzen ihre Reichweite, um ihren Hass auf Jüdinnen und Juden oder ihre Bewunderung für Hitler zu verbreiten. Im Ergebnis zeigen sie, wie breit und bereitwillig Antisemitismus popkulturell zelebriert wird.

Bestellen Sie dieses Buch, bestellen Sie alle Bücher in der Buchhandlung Weltbühne.

Im Laden oder im Versand.

Wir helfen auch bei der Suche nach vergriffenen, entlergenen Titeln.

Die Buchhandlung Weltbühne bittet und bietet.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft-

Die Buchhandlung Weltbühne bittet um Unterstützung durch Aufträge.

Die Buchhandlung Weltbühne bietet solide Information im Dienste des Fortschritts.

Die Buchhandlung Weltbühne kämpft seit ihrem Bestehens um ihr Bestehen.

WELTBUEHNE MUSZ BLEIBEN !

Was halten Sie von unserem Slogan:

WER BÜCHER WOANDERS BESTELLT IST NICHT GESCHEIT

Something is happening, but you don’t know what ist is. Do you, Mr. Jones?

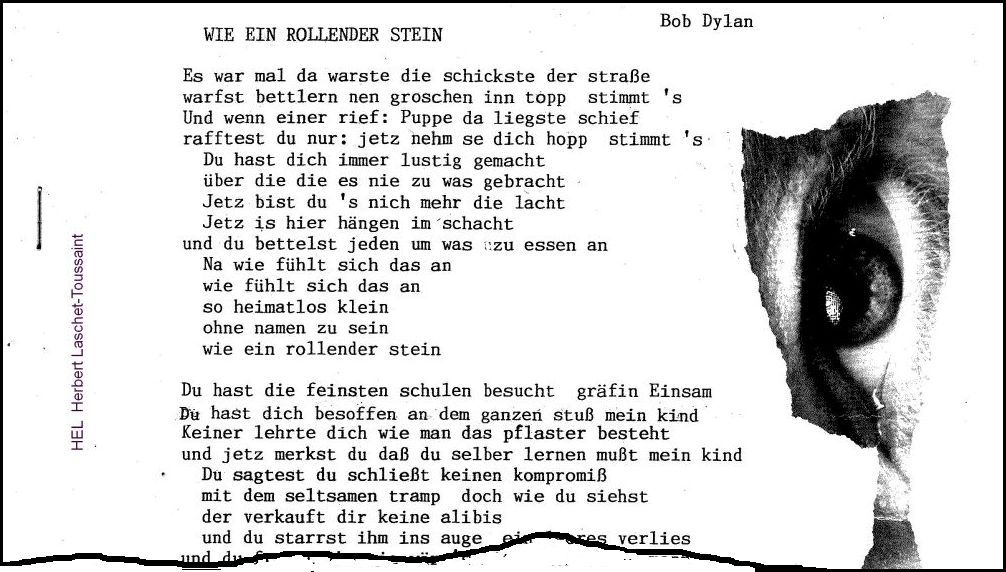

Am 30. August 1965, heute vor 60 Jahren, wurde das Album HIGHWAY 61 REVISITED von Bob Dylan veröffentlicht.

Das erste Stück auf der LP: „Like a Rolling Stone“.

Das letzte Stück auf der LP: „Desolation Row“.

Ein Beitrag darüber mit Musikbeispielen wurde gestern im Deutschlandfunk gesendet.

Das müßte hier zu hören sein.

Die Wikipedia-Einträge zum Album und zu den einzelnen Stücken geben meht her.

Eine gelungene Übersetzung von Like a Rolling Stone von HEL Herbert Lassdchet Toussaint erschien in DER METZGER Nr. 160.

Zu Ehren von Fasia

Dieter Süverkrüp

Vor ein paar Monaten (anläßlich des 90. Geburtstages) schrieb die Junge Welt in einem Vergleich mit dem – oft in ein- und demselben Satz genannten Franz Joseh Degenhardt: Degenhardt sei ein Lyriker gewesen, der zum Liedermacher wurde. Süverkrüp sei von der Musik ausgehend zum Text gekommen.

In der Tat: Unter den „Liedermachern“ war er der „musikalischste“. Am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn stand die Jazzband Feetwarmers (zusammen u.a, mit Klaus Doldinger). Jazz in Deutschland von Deutschen gespielt in den 50er Jahren! Das war ja – wie kultureller Landesverrat!

Die Auseinandersetzung um die Remilitarisierung forderte ihn heraus, sich politisch zu positionieren.

Er hatte nicht die Poesie eines Degenhardt oder Wader, nicht die Beobachtungsgabe eines Hüsch. Sein Markenzeichen war der ironische Sprachwitz und der beißende Spott – und seine Vortragskunst. Er konnte die Stimme wie ein Instrument einsetzen – und sein virtuoses Gitarrenspiel.

Und seine Vielseitigkeit: mit Sprache und Musik – und als bildender Künstler. Er schrieb und sang auch Kinderlieder. Seine Bühne warenm oft Demonstrationen und Kundgebungen, zum Beispiel beim Ostermarsch, der damals noch eine Aufbruch-Bewegung war.

Zusammen mit Gerd Semmer, Arno Klönne und Frank Werkmeister gründete Dieter Süverkrüp den Pläne-Verlag, ursprünglich ein Verlag für Liederbücher und Liederhefte. Später erschienen dort die Schallplatten, so auch Süverkrüps eigene Lieder, ebenso die Lieder der 48er-Revolution. Süverkrüp macht Erich Mühsam wieder bekannt, er sang und spielte auch die von Gerd Semmer übersetzten Lieder der Französischen Revolution.

Dieses kulturelle Erbe zu bewahren und überhaupt erst wiederzuentdecken ist von großem Wert – so wie Geschichtslosigkeit eine große Last wäre. Kampf für den Fortschritt muß immer auch ein Kampf sein gegen kollektive Gedächtnisschwäche.

Marianne Faithfull 1946 – 2025

Hundert mal für die ganze Welt

..

Kraftwerk was here, wa?

Stimmungssänger

Heute früh (nota bene 9. November!) im Radio: Scorpions „Winds of Change“. So richtig zum Ernstdreinschauen.

… follow the Moskva … Gorky Park …

Was wissen die von Gorky?

Moskau 1990. Wenn alte Männer und alte Frauen, die, als sie jung waren, ihr Leben in die Schanze warfen, um die Menschheit von Hitler zu erlösen, nun in Mülltonnen nach etwas Essbarem suchen müssen, dann ist das ein Zustand, den man nicht befeiern sollte!

Künstler sollen sich nicht vor den Karren der Macht spannen lassen.

Ekelhaft!

Phil Lesh 1940 – 2024

Hört Euch DAS mal an.

Immer die Jugend von heute

Wie schreibt man John Mayall?

Nein, wie man den Namen schreibt, ist nicht die Frage.

Nach langen Jahren habe ich diesen Namen wieder gelesen. Der Anlass war traurig.

Im Radio war gestern wieder Musik von John Mayall zu hören.

Die Frage, die viele nicht beantworten können, lautet:

Wie wird der Name ausgesprochen?

Im Wikipedia-Eintrag erfährt man das nicht.

Auf der Diskussionsseite fragt jemand: „Kann mal jemand sagen wie sein Nachname korrekt ausgesprochen wird?“ – Seit 15 Jahren Antwort: keine.

Spricht man den Namen wie das Getreideprodukt, das als Rohstoff für die Produktion von Backwaren verwendet wird?

Ich hörte auch schon mal „me-jel“ (Betonung auf der ersten Silbe).

Ich hörte auch schon mal „ma-jal“ (Betonung auf der zweiten Silbe).

Ich erinnere mich:

In einer ganz alten METZGER-Ausgabe (circa 1970) hat ein Künstler, der sich „John Mehl“ nannte, per Kleinanzeige warb für „International Mind Days – vom 1, Januar bis zum 31. Dezember, finden jedes Jahr statt.“

Ja, das waren noch Zeiten, als Kleinanzeigen aufgegeben wurden!

Good Day Sun Shine

60 years ago today (habe ich das richtig geschrieben?)

Am 9. Juli 1964 wurde in Deutschland-West das dritte Album der Beatles „A hard day’s night“ veröffentlicht. (Es war keine Seltenheit, daß ein Beatles-Album in Deutschland früher erschien als in GB).

Diese LP enthielt auf einer Seite die 7 Songs für den Film gleichen Titels und auf der anderen Seite 6 weitere Songs. Erstmals enthielt ein Beatles-Album keine adaptierten Fremd-Kompositionen.

Diese LP enthielt auf einer Seite die 7 Songs für den Film gleichen Titels und auf der anderen Seite 6 weitere Songs. Erstmals enthielt ein Beatles-Album keine adaptierten Fremd-Kompositionen.

Der Film war mit Spannung erwartet worden. Uraufgeführt wurde er in London am 6. Juli 1964. In Deutschland kam er (mit synchronisierten Dialogen) in die Kinos am 23. Juli (wenn ich mich richtig erinnere).

Gesehen habe ich den Film im Kino am ersten Tag der Sommerferien in der Untertertia, gemeinsam mit Kurt Koch und Friedhelm Hiep. Die Musik, außer dem titelgebenden Song und „Can’t buy me Love“, hörten wir in der Kinovorstellung zum ersten Mal. Die Songs gefielen uns. Auch die Umsetzung in bewegte Bilder war gut. Die Weiter-Entwicklung der Beatles – von Album zu Album – war für den Kenner unüberhörbar.

Vollkommen zufrieden waren wir nicht. Die synchronisierten Dialoge waren krampfhaft-lustig und unauthentisch. Das hatte mit Beatles, mit Beat, auch mit England nichts zu tun, sondern war ausgedacht von Leuten, die von alledem keine Ahnung hatten. In Deutschland wurde der Film dann auch noch unter dem peinlichen Titel „Yeah! Yeah! Yeah!“ gestartet. Da hätte man den Film auch gleich „Bahnhof“ nennen können, weil die Filmfritzen auch nichts anderes verstanden.

(Der Film lief hier in Duisburg im City am Dellplatz, wo heute das Filmforum drin ist, damals das Spezialkino für billige Sex-Filme – immerhin ein unfreiwilliger Treffer: im unanständigen Kino unanständige Musik).

Aber: Überhaupt die Rahmenhandlung! Da hätte man sich was besseres einfallen lassen können. Beatles und Richard Lester – da trafen Genies aufeinander, die nicht so richtig zusammen passten.

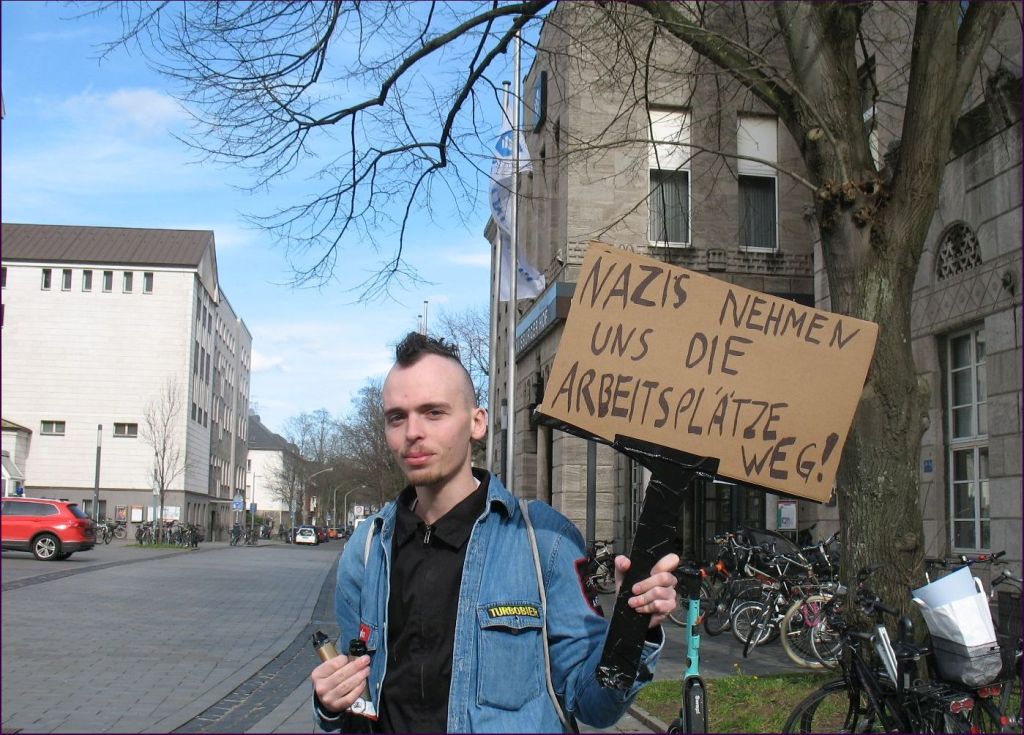

Demonstration gegen Rechts in Duisburg

am Samstag, 2. März 2024

Theater der Realität.

Theater der Realität.

Demokratie braucht Demokraten.

Demokratie braucht Demokraten.

Und auch Omas, die sich (und uns) daran erinnern, daß sie nicht zum „alten Eisen gehören“.

Als der Demonstrationszug sich in Bewegung setzte, läuteten die Glocken der Liebfrauenkirche. Ein paar hundert Meter entfernt wurde – als Zeichen der Solidarität – der Stdtwerketurm in den Regenbogenfarben angestrahlt.

Als der Demonstrationszug sich in Bewegung setzte, läuteten die Glocken der Liebfrauenkirche. Ein paar hundert Meter entfernt wurde – als Zeichen der Solidarität – der Stdtwerketurm in den Regenbogenfarben angestrahlt.

Die VVN – Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten – wird gebraucht und braucht Unterstützung!

Die VVN – Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten – wird gebraucht und braucht Unterstützung!

Damit an den 8. Mai als Tag der Befreiung erinnert wird, und an Esther Bajarano.

Damit an den 8. Mai als Tag der Befreiung erinnert wird, und an Esther Bajarano.

Wo wir aufkreuzen, hat die Phantasie keine Grenzen.

Wo wir aufkreuzen, hat die Phantasie keine Grenzen.

Mit Musik wird alles deutlicher.

Mit Musik wird alles deutlicher.

Nicht vom Blatt, sondern in freier Rede, und auch ohne Blatt vor dem Mund. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas fand sehr eindeutige Worte.

Nicht vom Blatt, sondern in freier Rede, und auch ohne Blatt vor dem Mund. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas fand sehr eindeutige Worte.

..

Früchte am Freitag

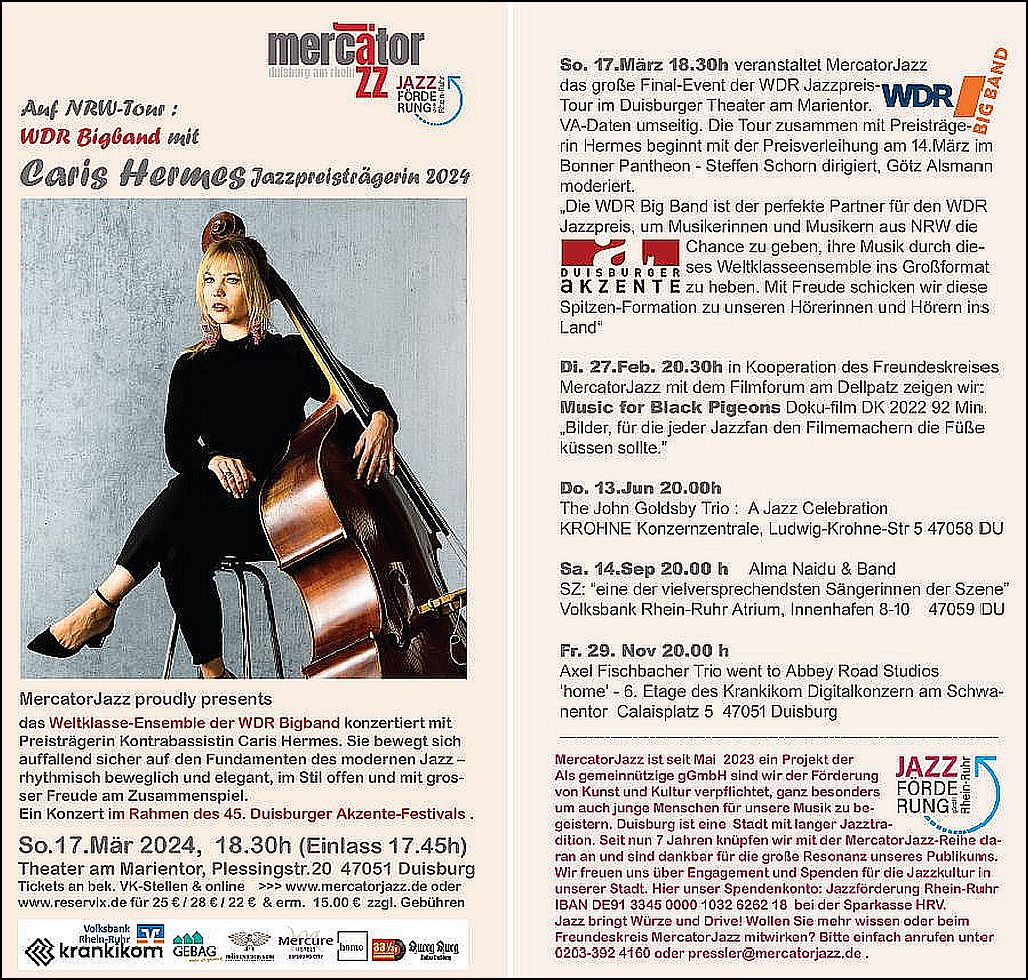

Bei Mercator-Jazz tut sich was

Die 45. Duisburger Akzente warten auch mit einem Jazz-Ereignis auf.

Jazz-Anstifter Eckart Pressler stellt vor:

Liebe Musikfreund:innen,

MercatorJazz proudly presents: WDR Bigband auf NRW-Tour mit Jazzpreisträgerin 2024 Caris Hermes !

MercatorJazz organisiert das große Final-Konzert der NRW-Tour im Theater am Marientor in Duisburg. Die seit 2004 vergebene Auszeichnung des traditionsreichen WDR Jazzpreises erhält in diesem Jahr die Lippstädter Kontrabassistin Caris Hermes.Die junge Musikerin bewegt sich auffallend sicher auf den Fundamenten des modernen Jazz – rhythmisch beweglich, elegant, im Stil offen und mit großer Freude am Zusammenspiel.

So. 17. März, Beginn 18.30 / Einlass 17.45 Uhr im Theater am Marientor, Plessingstr. 20 – dank der Unterstützung der Stadt Duisburg im Rahmen der 45. Duisburger Akzente.

Tickets mit Sitzplatz-Reservierung zu 22,00€ / 25,00€ / 28,00€ gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über www.mercatorjazz.de/preiseundabos sowie über www.reservix.de. Bei Fragen gerne wenden an pressler@mercatorjazz.de | Tel. 0203 – 392 4160 (auch AB).

Mit besten Grüßen

Eckart Pressler , mercatorjazz.de

P.S.: Dieses Konzert findet zum Glück nicht an demselben Tag statt wie meine Lesung im Syntopia. Darum macht euch angejazzt auf den Weg zum Syntopia (in Hochfeld, Gerokstraße 2) am Donnerstag, 21. März 19 Uhr: „Tage der Familie – Tage der Commune. Ein philosophisches Kabarett.“ Akzente-Beitrag der DFG-VK. Eintritt frei, ein Hut geht rum. Tut da etwas rein, Syntopia musz bleiben.