Über wirkungsvollen Pazifismus

Die Mutter, die in einigen zwanzig Jahren an der zerkrümmten Leiche eines kleinen Kindes heulen wird, neben sich den Schlauch einer unnützen Sauerstoffflasche und einen bedauernden Arzt: „Gegen dieses Giftgas, gnädige Frau, sind wir zur Zeit noch machtlos – Ihr Kind ist nicht das einzige Opfer in der Stadt . . . “ – diese Mutter wird sich in ruhigen Stunden immerhin fragen dürfen, wo denn eigentlich der vielverschriene Pazifismus in den letzten zwanzig Jahren gewesen sei; ob wir denn nichts getan hätten; ob es denn keinen Krieg gegen den Krieg gebe . . .

Tatsächlich wird der Pazifismus von den Mordstaaten sinnlos überschätzt; wäre er halb so gefährlich und wirkungsvoll, wie seine Bekämpfer glauben, dürften wir stolz sein. Wo stehen wir – ?

Die historische und theoretische Erkenntnis der anarchischen Staatsbeziehungen ist ziemlich weit fortgeschritten. Die Friedensgesellschaften der verschiedenen Länder, die inoffiziellen Staatsrechtslehrer, Theoretiker aller Grade arbeiten an der schweren Aufgabe, aufzuzeigen, wo die wahre Anarchie sitzt. Langsam schält sich das Bild des wirklichen Zustandes der Erde heraus: der Staat, noch bis vor kurzem Subjekt und Götze und Maßstab aller Dinge, unterliegt nun selbst einer ihm peinlichen Untersuchung, er wird Objekt, und ein lamentables dazu, und muß sich gefallen lassen, in seinen Grundfesten angezweifelt zu werden. Immer mehr zeigt sich, was wahre Kriegsursache ist: die Wirtschaft und der dumpfe Geisteszustand unaufgeklärter und aufgehetzter Massen.

Was aber fast überall völlig fehlt, das ist die pazifistische Propaganda im Alltag, auf der Gasse, in der Vierzimmerwohnung, auf öffentlichen Plätzen – der Pazifismus als Selbstverständlichkeit. Vier oder fünf Mal im Jahr sind wir da, auf Kongressen, oft in Versammlungen. Und dann gehen alle nach Hause, und das ‚Leben‘ tritt in seine Rechte; das Leben – das ist in diesem Falle die offizielle Staatsgesinnung, die den Krieg lobt; das Kino, das den Krieg verherrlicht; die Zeitung, die den Krieg nicht in seiner wahren Gestalt zu zeigen wagt; die Kirche, die zum Kriege hetzt (die protestantische mehr als die klügere katholische); die Schule, die den Krieg in ein bombastisches Panoptikum umlügt; die Universität, die den Krieg feiert – , überall der Krieg.

Was aber fast überall völlig fehlt, das ist die pazifistische Propaganda im Alltag, auf der Gasse, in der Vierzimmerwohnung, auf öffentlichen Plätzen – der Pazifismus als Selbstverständlichkeit. Vier oder fünf Mal im Jahr sind wir da, auf Kongressen, oft in Versammlungen. Und dann gehen alle nach Hause, und das ‚Leben‘ tritt in seine Rechte; das Leben – das ist in diesem Falle die offizielle Staatsgesinnung, die den Krieg lobt; das Kino, das den Krieg verherrlicht; die Zeitung, die den Krieg nicht in seiner wahren Gestalt zu zeigen wagt; die Kirche, die zum Kriege hetzt (die protestantische mehr als die klügere katholische); die Schule, die den Krieg in ein bombastisches Panoptikum umlügt; die Universität, die den Krieg feiert – , überall der Krieg.

Wie weit das geht, zeigt das Verhalten derer, die im Kriege gelitten haben wie die Tiere.

Kein Mensch vermag eine ganze Epoche seines Daseins als sinnlos zu empfinden. Er muß sich einen Vers darauf machen. Er kann seine Leiden verfluchen oder loben, zu verdrängen versuchen oder sie lebendig halten – aber daß sie sinnlos gewesen seien, das kann er nicht annehmen. Der Pazifismus hat seinen großen Augenblick versäumt, welcher das Ende des Jahres 1918 war. Wir haben den Millionen, die zurückgekehrt sind, kein seelisches Äquivalent für ihre Leiden gegeben – hätte man die Krüppel als Opfer einer Idee gefeiert, so wäre das im Menschen wohnende Element der lebensnotwendigen Eitelkeit Triebfeder zum Frieden, zur Kriegsverneinung geworden. Die andre Seite hat diese gebornen Agenten des Pazifismus eingefangen.

Das wahrhaft katholische Raffinement, mit dem die schwer in ihrer Gesundheit Geschädigten, mit dem die neuen Hammel für den neuen Krieg überall bearbeitet werden, ist erstaunlich und doppelt erstaunlich, weil fast niemals dagegen Einspruch erhoben wird, daß in dieser Staatspropaganda die Behauptung in die Voraussetzung geklemmt wird. Daß der Krieg nützlich, ethisch gut, zu bejahen und überhaupt lobenswert ist, darüber wird nirgends diskutiert; zweifelhaft ist immer nur die Form, wie man ihm opfern müsse. Die Schande ist überall gleich groß: in Amerika paradiert die kriegshetzerische amerikanische Legion auf öffentlichen Plätzen, ein übler reaktionärer Kriegerverein; in Deutschland schmoren die Kyffhäuserverbände in der Sonne der Gunst geschlagner Generale; in Frankreich enthüllen sie heute Kriegerdenkmäler über damals mit Recht verabscheute Greueltaten – und so verschieden die Nuancen sind, so gleichartig ist die Grundgesinnung. Von der Dankbarkeit, die wir unsern lieben, hochverehrten, heldenhaften, gesegneten und zum Glück stummen Gefallenen schulden, von diesem Hokuspokus bis zum nächsten Krieg ist nur ein Schritt. Was hier gemacht wird, ist Reklame.

Ich denke, daß wir der einen Knüppel zwischen die Räder werfen sollten.

Die einzige katholische Kirche hat begriffen, daß man große Erfolge nur mit der Arbeit im kleinen erringen kann; die Nationalisten aller Länder haben davon einen Tropfen Öles empfangen. Nur wir, nur die Pazifisten, fast gar nicht.

Eine Mobilisierung ist nur möglich, wenn jede Wickelgamasche greifbar auf dem Bord liegt, und wenn die Gemüter so präpariert sind, daß eine geistige Mobilmachung durch eine herbeigepfiffene Zeitungsmeute in vier Tagen entfesselt werden kann. Wenn man zwanzig Jahre um sich herum immer nur hört, daß man dem Staat Gehorsam, Leben und – aber darüber ist zu reden – Steuern schulde, so springt alles gehorsam an, wenn die Trompete bläst. Am 1. August 1914 war es zu spät, pazifistische Propaganda zu treiben, war es zu spät, militaristische zu treiben – tatsächlich ist auch damals von den Militaristen nur geerntet worden, was sie zweihundert Jahre vorher gesät haben. Wir müssen säen.

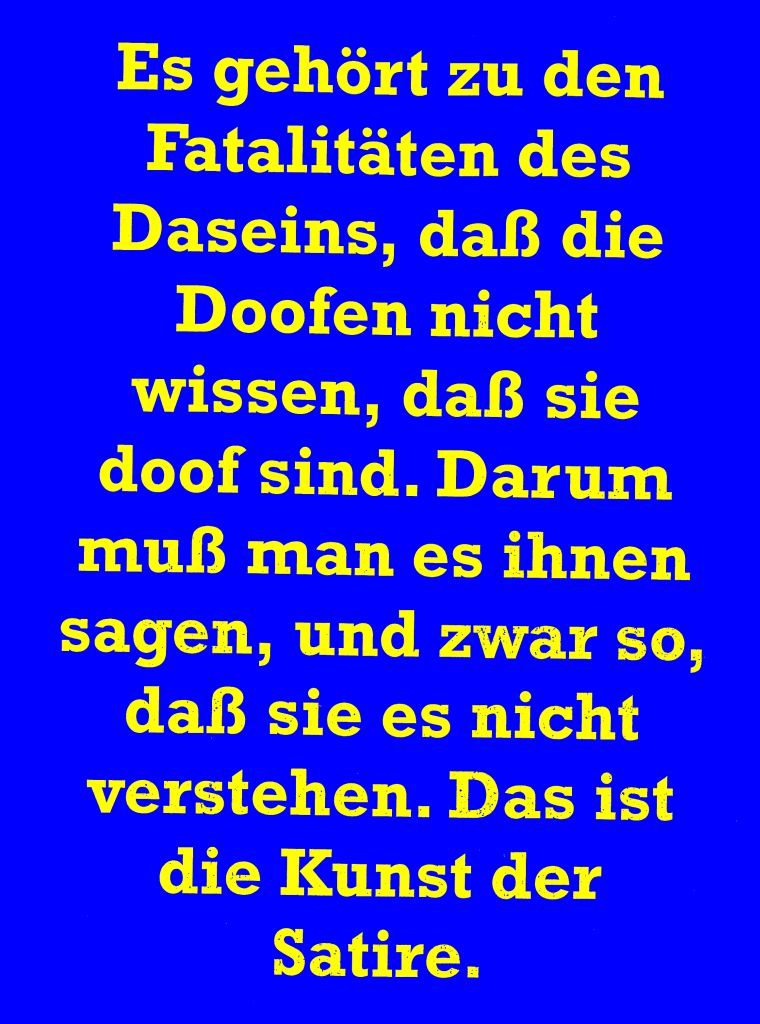

Jeder Psychologe weiß, daß es hart und schwer ist, die Schwelle des Widerstands zu überwinden, die die Dressur in die Seele eines Individuums gelegt hat. Theoretische Schriften über den Staatsgedanken des Pazifismus, Diskussionen über dieses Thema müssen sein – sie bleiben völlig wirkungslos, wenn sie nicht in die Terminologie, in die Vorstellungswelt, in das Alltagsleben des einzelnen übersetzt werden.

Da es keinen Staat gibt, für den es zu sterben lohnt, und erst recht keine Prestigefrage dieser größenwahnsinnigen Zweckverbände, so muß Symbol für Symbol, Äußerlichkeit für Äußerlichkeit, Denkmal für Denkmal umkämpft, erobert, niedergelegt werden. Es steht kein pazifistisches Kriegerdenkmal, die einzige Art, der für einen Dreck hingemordeten Opfer zu gedenken – es gibt nur trübe Anreißereien, das Beispiel der trunken gemachten und Helden genannten Zwangsmitglieder des betreffenden Vereins zu befolgen. Was die Generale mit ihren ehrfurchtsvoll gesenkten Degen, mit Fahnen und ewigen Gasflammen; mit Uniformen und Hindenburg-Geburtstagsfeiern; mit Legionsabzeichen und Filmen heute ausrichten und ausrichten lassen, ist das schlimmste Gift. Entgiften wir.

Das kann man aber nicht, wenn man, wie das die meisten Pazifisten leider tun, dauernd in der Defensive stehen bleibt, „Man muß den Leuten Zeit lassen – “ und: „Auch wir sind gute Staatsbürger – “ Ich glaube, daß man weiterkommt, wenn man die Wahrheit sagt:

Daß niemand von uns Lust hat, zu sterben – und bestimmt keiner, für eine solche Sache zu sterben. Daß Soldaten, diese professionellen Mörder, nach vorn fliehen. Daß niemand gezwungen werden kann, einer Einberufungsorder zu folgen – daß also zunächst einmal die seelische Zwangsvorstellung auszurotten ist, die den Menschen glauben macht, er müsse, müsse, müsse traben, wenn es bläst. Man muß gar nicht. Denn dies ist eine simple, eine primitive, eine einfach-große Wahrheit:

Man kann nämlich auch zu Hause bleiben.

Und man kann nicht nur zu Hause bleiben. Wieweit zu sabotieren ist, steht in der Entscheidung der Gruppe, des Augenblicks, der Konstellation, das erörtert man nicht theoretisch. Aber das Recht zum Kampf, das Recht auf Sabotage gegen den infamsten Mord: den erzwungenen – das steht außer Zweifel, Und, leider, außerhalb der so notwendigen pazifistischen Propaganda. Mit Lammsgeduld und Blöken kommt man gegen den Wolf nicht an.

Ignaz Wrobel (i.e. Kurt Tucholsky) in Die Weltbühne Nr. 41 vom 11.10.1927.

Wird fortgesetzt

Robert Stadlober nimmt uns auf eine Reise mit Texten von Kurt Tucholsky mit, die er präzise ausgewählt hat. Es geht um die Unmöglichkeiten des menschlichen Umgangs. In Liebesdingen wie in Dingen des Hasses, um die Sinnlosigkeit von Gewalt sowie die Hoffnungslosigkeit von Politik, die sich über Gewalt zu vermitteln sucht. Es geht um die Sehnsucht nach einer Art richtigem Leben und um den immerwährenden Kampf der Vielen um ein kleines Stück vom Ganzen.

Robert Stadlober nimmt uns auf eine Reise mit Texten von Kurt Tucholsky mit, die er präzise ausgewählt hat. Es geht um die Unmöglichkeiten des menschlichen Umgangs. In Liebesdingen wie in Dingen des Hasses, um die Sinnlosigkeit von Gewalt sowie die Hoffnungslosigkeit von Politik, die sich über Gewalt zu vermitteln sucht. Es geht um die Sehnsucht nach einer Art richtigem Leben und um den immerwährenden Kampf der Vielen um ein kleines Stück vom Ganzen. ..

..