Der reinste Terror auf dem Flohmarkt.

Et les flics dans la Esch-maison (Der blaue Engel).

Einige Passagen meiner Lesung im Syntopia am 17. September 2015 wurden gefilmt.

Der reinste Terror auf dem Flohmarkt.

Et les flics dans la Esch-maison (Der blaue Engel).

Einige Passagen meiner Lesung im Syntopia am 17. September 2015 wurden gefilmt.

Heute stand in der Zeitung, daß Sean Connery Geburtstag hat (85). Hoch soll er leben! (Gönn ich ihm).

Das ist der Mann, der James Bond gespielt hat.

Nein, man müßte sagen: Das ist einer der Männer, die James Bond gespielt haben.

Die Rolle das „Geheim“-Agenten James Bond wird immer von anderen Schauspielern gespielt. Ja, meinen die denn, ich würde das nicht merken?

In dem Film „Die Marx Brothers auf dem Schiff“ wollen alle drei die Passkontrolleure betuppen, indem Groucho UND Chico UND Harpo behaupten, Maurice Chevalier zu sein. Aber da war das komisch gemeint.

Für die Rolle des James Bond war ganz am Anfang Cary Grant vorgesehen. Da hätte sein englischer Akzent, über den man sich in den USA oft lustig machte, gut gepaßt. Aber Cary Grant wollte die Rolle nur einmal spielen, vorgesehen war aber eine Serie. Das hätte der doch ruhig machen können. Dann hätten wir jetzt eben nicht bloß 63, sondern 64 James-Bond-Darsteller.

Für die Rolle des James Bond war ganz am Anfang Cary Grant vorgesehen. Da hätte sein englischer Akzent, über den man sich in den USA oft lustig machte, gut gepaßt. Aber Cary Grant wollte die Rolle nur einmal spielen, vorgesehen war aber eine Serie. Das hätte der doch ruhig machen können. Dann hätten wir jetzt eben nicht bloß 63, sondern 64 James-Bond-Darsteller.

Ian Fleming, der James-Bond-Erfilnder, fand die Rolle mit Sean Connery fehlbesetzt. Er hätte lieber David Niven in der Rolle gesehen. Den distinguierten David Niven, stellen Sie sich das vor! In der James-Bond-Parodie „Casino Royal“ wurde James Bond dann tatsächlich von David Niven gespielt, und Allewelt lachte darüber: David Niven als James Bond! (Da kann man sehen, daß meist doch nur die Parodie der Wirklichkeit gerecht wird).

Ich mag die James-Bond-Filme, obwohl ich sie nicht mag. Die Arroganz des Killers. Und mehr noch als dieses Jetset-Getue verhaßt sind mir die Leute, die sich von diesem Jetset-Getue blenden lassen. Erträglich wird sowas, wenn man nicht ernst nimmt, was ernst gemeint ist. Aber um mich zu unterhalten hätten doch sechs oder sieben James-Bond-Filme genügt. Die weiteren 84 Filme der Serie wären doch nicht nötig gewesen. Und Ursula Undressed (Andress) hätte sich doch auch woanders undressen können. Helmut Qualtinger sollte mal einen Schurken in einem James-Bond-Film spielen. Das hat er nicht angenommen, denn er lehnte es ab, in einem antikommunistischen und antisemitischen Film mitzuspielen. Bravo!

Markus Wolf, Chef des DDR-Auslandsgeheimdienstes, schrieb in seinen Erinnerungen, die James-Bond-Filme hätten mit der Realität der Geheimdienste gar nichts zu tun. Eine Geheimdienst-Aktion sei nur dann wirklich erfolgreich, wenn die Gegenseite überhaupt nichts merkt.

Und, so meinte Markus Wolf, die Realität sei sowieso viel aufregender als die Fiktion.

Ja, so ist das: Nur die Phantasielosen flüchten aus der Realität.

Franz von Stuck malte dieses Bild, das Circe darstellt, im Jahre 1913.

Modell für das Bild der verhängnisvollen Verführerin aus der griechischen Mythologie war die Schauspielerin Tilla Durieux.

Von denen, die sich an die Schauspielerin der 50er und 60er Jahre erinnern, die noch 1970 mit 90 Jahren vor der Kamera stand, wissen viele wohl nicht, daß Tilla Durieux als junge Frau eine bewunderte Schönheit der „besseren Gesellschaft“ Berlins war. Ihr Ehemann war der fortschrittliche Galerist Paul Cassirer.

Als erfolgreiche Schauspielerin nutzte sie ihre Möglichkeiten, fortschrittliche kulturelle und politische Projekte wirksam zu fördern, wie die Piscator-Bühne und die Rote Hilfe. Auch im Exil konnte sie Verfolgten des Naziregimes helfen.

An ihren Geburtstag, 18. August 1880, wird heute erinnert.

„Mein Neudorf-Film ist fertig“, schrieb mir Marvin Chlada. Der „Neudorf-Film“ mit dem Titel „Neudorf“ ist Teil 1 einer Materialienreihe für eine Psychogeographie von Duisburg.

„Mein Neudorf-Film ist fertig“, schrieb mir Marvin Chlada. Der „Neudorf-Film“ mit dem Titel „Neudorf“ ist Teil 1 einer Materialienreihe für eine Psychogeographie von Duisburg.

Das Anliegen, daß hier darüber informiert wird, ist legitim.

Ebenso legitim ist das Eingeständnis, darüber gar nichts sagen zu können. Damit ist dem Künstler kein Tort angetan. Ich stelle mir vor, ich würde so angesprochen. Ich würde doch erfreut ausrufen: „Endlich mal einer, der mich nicht versteht!“

Gucken Sie sich das einfach mal selber an:

Während in luftigen Höhen ein Handtuch im Wind flattert (oder ein Teppich) geht einer durch Neudorf (Gneisenaustraße, Sternbuschweg, Oststraße) und hat dabei fast ununterbrochen den Blick zum Boden gerichtet. Wir folgen jemandem, der meint, es käme im Leben am meisten darauf an, zu wissen, wo man hintritt. Dabei wird allerdings das Spezifische des Stadtteils Neudorf aus dem Blick verloren.

Ich gehöre nicht zu den Blödmännern, die die blödsinnige Phrase loslassen, daß man „nach vorn schauen soll“. Nein, ich meine, man soll in alle Richtungen schauen, nach vorn, nach hinten, zur Seite, zur anderen Seite, nach oben, und auch nach unten. Aber doch nicht nur nach unten! Das Spezielle, ich möchte sagen: die Seele Neudorfs erschließt sich durch den Wechsel der Perspektive.

Ich stelle mit Bedauern fest: Der Film-Autor hat die Schönheit unseres gemeinsamen Heimat-Stadtteils, der seit Jahrzehnten Künstler, Dichter, Intellektuelle anzieht, nicht wirklich herausgearbeitet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt seine Absicht war.

Der doppelte Chlada macht mich ratlos.

Der doppelte Chlada macht mich ratlos.

Aber es bleibt dabei: Wer den Metzger liest, kann eigentlich nichts falsch machen.

Aber es bleibt dabei: Wer den Metzger liest, kann eigentlich nichts falsch machen.

Was zu den Annehmlichkeiten von Neudorf, wo ich seit 39 Jahren wohne, gehörte: daß alles in einem Umkreis von 5 Minuten zu Fuß zu erreichen ist: Aldi, Edeka, Tante-Emma-Laden, Bäckerei, Haltestellen, Bibliothek, Park, Wald, Drogerie, Apotheke, Café, Papierwarenladen, Universität, noch eine Bäckerei, Postamt, Sparkasse, Laden für Künstlerbedarf, Gemüsemann, Delikatessengeschäft, Textilgeschäft, Kurzwarenladen, Chinarestaurant, Balkanrestaurant, italienisches Restaurant, Fahrradladen, mehrere Trinkhallen und noch ein paar Bäckereien. Und das ist noch längst nicht alles. Das Lebensglück wird dann – na, ich will nicht sagen: vollendet, aber frisch gestrichen, wenn zu alle dem noch Dinge hinzukommen, die man eigentlich gar nicht braucht, z.B. ein Fachgeschäft für Modelleisenbahnen oder die Niederlassung eines Lesezirkels, also Dinge, die einen nicht stören und die Rubrik „Was es nicht alles gibt“ ausfüllen.

Ich muß mir eingestehen, daß Neudorf (wenn auch immer noch das qualitätvollste Viertel von Duisburg) in den letzten 39 Jahren an Qualitäten eingebüßt hat. Letztes Opfer der Stadt-Uniformierung ist der „Lesezirkel Astoria“, schräg gegenüber auf der Gneisenaustraße.

Eines Tages waren die Paneelen, die das (überflüssige) Schaufenster bedeckten, entfernt, und man sah in einem leeren Raum, wo auch der Putz von den Wänden entfernt war – auf den Fotos schlecht zu erkennen. Man erkennt auch nicht, wie riesig dieses Geschäftslokal war, eine Flucht von Hinterräumen.

Eines Tages waren die Paneelen, die das (überflüssige) Schaufenster bedeckten, entfernt, und man sah in einem leeren Raum, wo auch der Putz von den Wänden entfernt war – auf den Fotos schlecht zu erkennen. Man erkennt auch nicht, wie riesig dieses Geschäftslokal war, eine Flucht von Hinterräumen.

Ich weiß gar nicht, ob der Begriff „Lesezirkel“ heute noch den meisten geläufig ist. Die Lesezirkel vermieteten „Lesemappen“. Am ehesten begegnete man dieser Methode der Verbreitung von Druckschriften in Frisiersalons und Wartezimmern von Arztpraxen, wo in Pappumschläge eingeheftete Illustrierte herumlagen. (Ist der Begriff „Illustrierte“ den meisten heute noch geläufig?). Auch Privathaushalte konnten solche Lesemappen mieten, bestehend auch sechs oder sieben Illustrierten, die dann nach einer Woche wieder abgeholt wurden. Je älter diese Hefte waren und durch je mehr Hände sie schon gegangen waren, desto niedriger die Wochenmiete.

Wir hatten zu Hause auch eine Lesemappe, wohl weil die irgendwann mal vor oder nach der Währungsreform bestellt und nie abbestellt worden war. Aber der einzige, der sich wirklich für die Lesemappe interessierte, war ich.

Donnerstags kam die neue Lesemappe. Donnerstags nach der Schule hieß für mich: den ganzen Nachmittag diese sechs Wochen alten Illustrierten durchblättern. Einige, wie „Das grüne Blatt“ und die „Bunte“ waren völlig uninteressant, weil: spießig. Andere, wie „Neue Illustrierte“ und „Revue“ (später fusioniert), „Quick“ (mit Nick Knatterton und Loriot) und vor allem „Stern“ vermittelten eine gewisse Modernität in dieser unerträglich kleinkarierten Wirtschaftswunderrepublik. Die (meistens aus Frankreich kommenden) Filme und die Illustrierten galten als eine Flut der Unsittlichkeit, die über unser Vaterland hineinbrach.

Ich erzähle gern den Leuten, daß ich meine Bildung vor allem der Lesemappe zu verdanken habe. Und das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Den Namen Sigmund Freud zum Beispiel las ich zum ersten Mal in einer Illustriertenserie, in der es um „die Frau das unbekannte Wesen“ ging.

Um Felder zu betreten, von denen der heimische Kirchturm nicht mehr zu sehen ist, war der 13-, 14- und 15jährige mit den Illustrierten nicht schlecht ausgerüstet. Ein anderer Wegweiser wäre das Kino gewesen. Aber da mußte man ja 18 sein, wenn man den unbekannten Wesen (also dem Wesentlichen) auf der Spur war. Keineswegs schädlich und bedenklich, sondern der seelischen Gesundheit dienlich waren für den 13-, 14- und 15jährigen die Fotos von den in Bikinis gekleideten Filmsternchen (richtig nackt kam ja erst später).

Die wertvollsten Teile des Bildungsfundus, den ich mir angeeignet habe, mußte ich gegen stupide und hysterische Widerstände von offiziellen oder selbsternannten Wächtern der Unlust und Unwissenheit erkämpfen – für mich und für andere. Das wertvollste Wissen sollte vor mir und vor anderen geheimgehalten werden. Ich bin einer der glücklichen Menschen, die „Aufklärung“ couragiertem Forschen verdanken und nicht peinlicher Drumherumreden, die mit einem verlegenen Räuspern beginnen, und ich erfuhr, daß das Geschlechtliche nicht viel mit Peinlichkeit, Ansteckung, Schuld und Schande und Sünde zu tun haben muß, sondern umso mehr mit Freude und Ästhetik zu tun haben kann. Darum auch meine tiefe Abneigung gegen Emanzen, die am liebsten alles wieder verbergen wollen, was wir freigelegt haben und alles mit Anschuldigungen zudecken wollen, was wir rehabilitiert haben.

Na ja. Life goes on. Mögen die Zeiten so sein, daß in diesem Satz Zuversicht zum Klingen kommt.

Na ja. Life goes on. Mögen die Zeiten so sein, daß in diesem Satz Zuversicht zum Klingen kommt.

Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Stand einst die Mülheimer Villa.

In DER METZGER Nr. 24 (Februar 1975) schrieb Rolf Menrath über das „selbstverwaltete Wohnprojekt“.

Da wohnten sie alle. Ich wohnte nicht da, war aber oft zu Besuch. (Was Kommune betrifft: Der Besucher ist stets besser dran).

Hinter dem Haus war eine große Veranda, von der aus man weit ins Tal blicken konnte. Ich erinnere mich an eine ganz große Sommernachts-Party. Mit der Zeit drang durch, daß hier die Verlobung von Che und Frauke gefeiert wurde – oder war es sogar die Hochzeitsfeier? Nein, ich spreche nicht von Che Guevara, sondern von Che Urselmann, der die Zeitschrift ZERO herausgab. Und Frauke managte die Theke im Eschhaus. Ich bewunderte sie, weil eine solche Arbeit angesichts einiger sehr schräger Vögel, die da ihre Schrägheit ventilierten, nur mit einem sehr hohen Maß an Souveränität zu bewältigen war.

Von der Mülheimer Villa – nach ihrem Abriß – ist nochmal in DER METZGER Nr. 39 die Rede. Heute steht an der Stelle irgendeine andere „Wohnbebauung“. Villen baut man stattdessen an Stellen, wo sie nicht hingehören.

Über ein etwas komisches Erlebnis in der Villa berichtete ich in meinem Buch „Der Gartenoffizier“ auf Seite 163f.

Die Landschaft hinter der Villa.

Die Landschaft hinter der Villa.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Bringen Sie die Oberleitung als Argument ins Spiel.

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

In diesem schönen Haus wohnte eine, die ich kannte, Schülerin des Frau-Rat-Goethe-Mädchengymnasiums, die unserer kleinen und sehr agilen Radikal-Gruppe angehörte, die sich „Kommune“ nannte (und, das darf ich sagen, es besser machte als die meisten Gruppen, die sich so bezeichneten. Außer mir zwei Arbeiter, ein Lehrling, drei Schülerinnen, kein Student). Wir hatten gerade an den Weihnachtstagen (1968) auf dem Bahnhofsvorplatz einen Hungerstreik veranstaltet (wegen Vietnam). Der Vater der Villenbewohnerin, der Villenbesitzer also, zeigte Sympathie für unsere umstürzlerischen Konzepte und lud uns ein. Es ging wohl darum, uns finanziell unter die Arme zu greifen.

Die Genossin (Christiane hieß sie) hatte ein sehr großes Zimmer. Da stand auch ein Klavier, auf dem ich dann spielte – obwohl ich gar nicht klavierspielen kann. Aber mit einem Klavier funktioniert sowas, anders als – etwa – mit einer Klarinette. In einem Regal standen viele Bücher, und zwar alle aus der rororo-Taschenbuchreihe. (Vielleicht hat sie Bücher aus anderen Verlagen irgendwo verborgen aufbewahrt).

An der Wand hing ein großes pygophiles Poster, was meine Sympathie für die Zimmerbewohnerin weiter steigerte. Ich finde es gut, wenn Frauen auch einen Blick für sowas haben.

Das Gespräch mit ihrem Vater, der nach langem Zögern sein Lampenfieber überwand und sich uns Revoluzzern aussetzte, verlief eigentlich sehr harmonisch.

Viel hat er dann jedenfalls nicht springen lassen.

Nach der Rückfahrt mit der Straßenbahn nach Duisburg (Oberleitung siehe oben) brachte ich die Genossin Anne nach Hause. Es war ein Schnee gefallen. Der trockene Pulverschnee knirschte unter unseren Schritten. Wir waren schon auf dem Lith. Ich dachte: Nur noch da vorn die Ecke rum, dann ist sie zu Hause. Und ich dachte: Jetzt! Jetzt! Jetzt! werde ich sie einfach in’n Arm nehmen und küssen! Und dann stellte sich heraus, daß sie schon seit Monaten darauf gewartet hatte.

Pech für die Mädchen, die sich in so einen schüchternen Jungen verlieben. Da dauert das immer moo-naa-tee-laang.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

An der Wand hing ein Miró, ein Original.

Soll ich Ihnen mal was sagen: Der Schnell fand meine Filme nicht so gut. Der fand die Filme von dem Strähler besser! Aber seine Mutter war von dem, was ich sagte, sehr angetan.

Wir organisierten dann einen Filmabend mit Reinald Schnell im Eschhaus. Er hielt einen einführenden Vortrag, von dem mir ein Satz besonders in Erinnerung blieb. Ein Zitat von Mitscherlich: „Was wir heute bauen sind die Slums von morgen.“

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Das Bild habe ich Ihnen doch auch schon mal gezeigt. In dem Lokal hatten wir mal Klassentreffen. Das muß im Dezember 1974 gewesen sein (kurz nachdem Sartre Baader in Stammheim besucht hatte).

Als ich nach Hause ging, Mitternacht war schon vorbei, da merkte ich, daß ich ohne Hausschlüssel unterwegs war.

Gestern begab ich mich rechtzeitig auf die Überlandfahrt, weil ich zu einer Lesung auf der anderen Rheinseite eingeladen war. Die Rhein-Überquerung ist eine Art Vorform der Atlantiküberquerung (man muß unbedingt rechtzeitig abbremsen).

Der Autobus verließ Rheinhausen und hatte Krefeld noch lange nicht erreicht. Ich stieg dann aus, und glauben Sie mir: In nördlicher, südlicher, westlicher und östlicher Richtung war weit & breit nicht ein einziges Gebäude zu sehen. Spuren menschlicher Besiedlung waren allerdings sichtbar: Weite, bis an den Horizont reichende Felder. Ein Weizenfeld mit noch halbhohen, grünen Halmen, und ein frisch umgepflügtes Feld, richtig mit Saatkrähen. Das war wie in dem Hitchcock-Film „North by northwest“ („Der unsichtbare Dritte“). Es fehlte nur noch das Insektengift-Flugzeug.

Mit mir war ein freundlicher, weißhaariger „älterer Herr“ aus dem Bus gestiegen, der mich nach dem Weg zum Stellwerkhof fragte, wo ich ja auch hin wollte. Das war dann später einer der Zuhörer meiner Lesung.

Eine wirklich schöne Landschaft. Leider hatte ich meine Fotokamera nicht eingesteckt.

„Holde Einfalt – stille Größe“ (siehe vorgestern) ist ein „Geflügeltes Wort“. Darunter versteht man Zitate, die sprichworthaft in den Sprachschatz eingingen, sozusagen „flügge wurden“. Meist in der Ursprung nicht mehr bewußt, und oft weichen sie vom ursprünglichen Wortlaut ab.

So auch hier. „Holde Einfalt – stille Größe“, das ist nicht von Goethe, wie oft angenommen wird, sondern von Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Und der meinte: „Edle Einfalt – stille Größe“.

Fällt es Ihnen auch nicht leicht, Einfalt als „hold“ oder „edel“ sich vorzustellen? Allzu oft ist geistige Geringentwicklung mit unholden und unedlen Zügen verknüpft.

Winckelmann bezog die große Einfalt beziehungsweise einfältige Größe auf die antike Kunst Griechenlands, die er als nachahmenswertes Beispiel der von ihm wenig geliebten Üppigkeit des Rokoko entgegenstellte:

„Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meers allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.“

Jaja, das Land der Griechen mit der Seele suchen undsoweiter. Die Götter, Göttinnen und Heroen im Olymp werden im 18. Jahrhundert gedacht haben: „Für die deutschen Idealisten sind wir das, was deren zu sich einfällt.“

Doch genug gespottet über die Weimarer Klassik, die ja auch Fortschritt in Bewegung setzte, das will ich hier nicht vergessen.

Winckelmann gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und der wissenschaftlichen Kunstgeschichte. Eine seiner elementaren Thesen jedoch wurde von der Nachwelt erschüttert. Er hatte darauf abgehoben, daß die antike Architektur und Bildhauerei fast ausschließlich Werke in Weiß hinterlassen hat. Dies wertete er als Charakteristikum antiker Idealität. Die neuere Wissenschaft geht davon aus und kann auch belegen, daß Gebäude und Skulpturen der Alten Griechen durchaus oftmals bemalt waren und daß die Farben die Jahrhunderte nur nicht überdauerten.

Diese scheinbar gealterte Poseidon-Statue entstand in Cinecitta für den Film „Le Mépris“ von Jeanluc Godard, Italien/Frankreich 1963.

Diese scheinbar gealterte Poseidon-Statue entstand in Cinecitta für den Film „Le Mépris“ von Jeanluc Godard, Italien/Frankreich 1963.

Ich frage mich: Wie könnte die wunderschöne Statue der Aphrodite Kallipygos (die gar nicht so einfältig, sondern recht durchtrieben sich ihres Liebreizes erfreut und alle Menschen guten Willens daran teilhaben läßt) ursprünglich gefärbt gewesen sein?

Ich frage mich: Wie könnte die wunderschöne Statue der Aphrodite Kallipygos (die gar nicht so einfältig, sondern recht durchtrieben sich ihres Liebreizes erfreut und alle Menschen guten Willens daran teilhaben läßt) ursprünglich gefärbt gewesen sein?

So vielleicht?

So vielleicht?

Oder so?

Oder so?

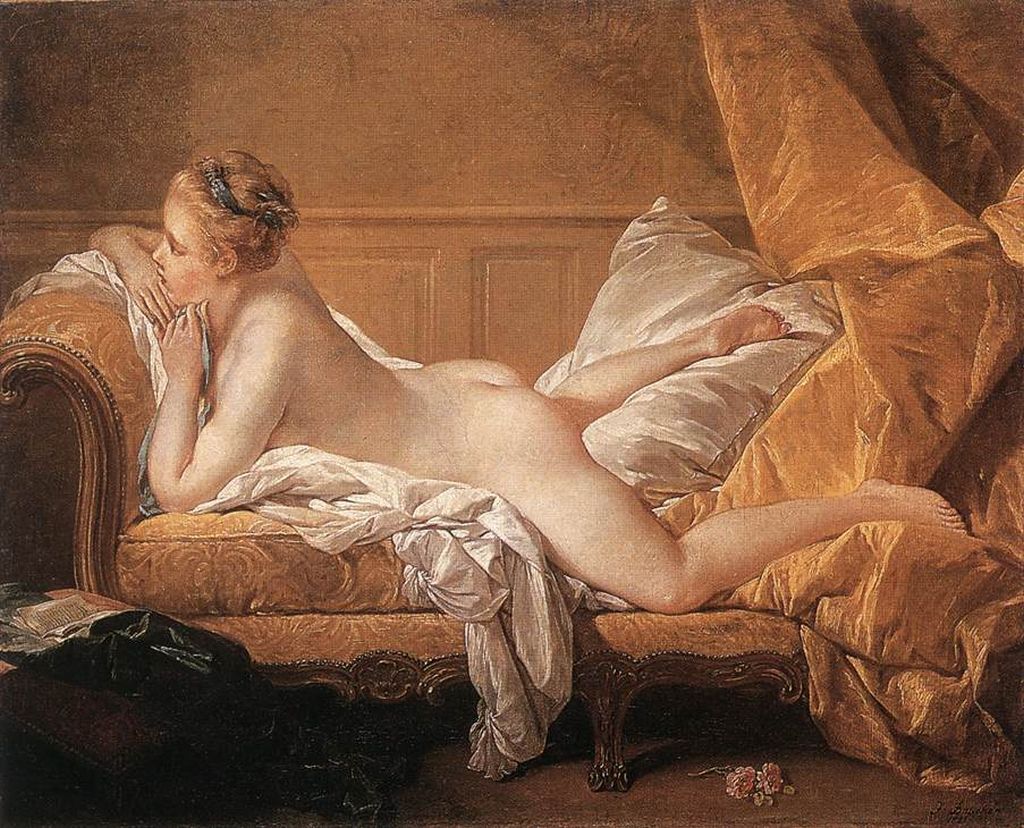

„Dieses Bild habe ich im Original gesehen“, sagte mir einer, der kurz vorher das Wallraf-Richartz-Museum in Köln besucht hatte und nun die Abbildung des Originals auf einer Postkarte in einem der Weltbühne-Postkartenständer entdeckt zu haben glaubte.

Kleiner, verzeihlicher Irrtum!

Kleiner, verzeihlicher Irrtum!

Francois Boucher hat im Jahre 1752 die 14jährige Louise O’Murphy auf weltberühmte Art porträtiert, und das Bild fand in den Äonen seither immer wieder Bewunderer, wobei die Bewunderung der wahren Kunstsinnigen dem betörenden Modell noch mehr galt als dem verdienstvollen Maler.

Das weltberühmte und auf auf der Kunstpostkarte abgebildete Gemälde hängt allerdings gar nicht in Köln, sondern in der Alten Pinakothek in München.

Das weltberühmte und auf auf der Kunstpostkarte abgebildete Gemälde hängt allerdings gar nicht in Köln, sondern in der Alten Pinakothek in München.

Boucher fertigte – aus Gründen, die ich nicht kenne – eine zweite, sehr ähnliche aber doch etwas unterschiedliche Version dieses Bildes an. Welche die erste und welche die zweite Version ist, weiß ich nicht. Eines der beiden Bilder (siehe oben) ist in München, das andere (siehe unten) ist in Köln ausgestellt.

Die Frage, welches der beiden Bilder das Schönere ist, ist müßig. Man wird keine Antwort finden. Das zweite erscheint sorgfältiger ausgearbeitet, man könnte das erste für eine Skizze für das zweite halten. Dennoch fand die in München ausgestellte Version mehr Aufmerksamkeit. Es gilt als die „eigentliche“ Arbeit.

Die Frage, welches der beiden Bilder das Schönere ist, ist müßig. Man wird keine Antwort finden. Das zweite erscheint sorgfältiger ausgearbeitet, man könnte das erste für eine Skizze für das zweite halten. Dennoch fand die in München ausgestellte Version mehr Aufmerksamkeit. Es gilt als die „eigentliche“ Arbeit.

1972 zitierte der US-amerikanische Pop-Art-Künstler Mel Ramos das Motiv. Ich habe das Bild wiederum zitiert in meinem Kurzfilm „Nr. 4“ (Hut-Filmproduktion 1978 – enthalten auf der DVD „Der 11. Mai“).

Ramos‘ Bild hat den Titel „Ursela“ (sic!). Er hat Lady O’Murphy durch die Filmschauspielerin Ursula Andress ersetzt.

Ramos‘ Bild hat den Titel „Ursela“ (sic!). Er hat Lady O’Murphy durch die Filmschauspielerin Ursula Andress ersetzt.

Der Name der aus der Schweiz stammenden Schauspielerin klingt im englischen Sprachraum nicht unverfänglich. Ihr inoffizieller Name lautete „Ursula Undressed“.

Auf dem Bild trifft es ja auch zu.

Donnerwetter!

25 Jahre Musik, die auf der Bühne zu betrachten ist, ist nicht weniger be- und gedenkenswert als die 28 Monate Amore e Rabbia, die sich heute mit dem 666. Eintrag vollenden.

25 Jahre Musik, die auf der Bühne zu betrachten ist, ist nicht weniger be- und gedenkenswert als die 28 Monate Amore e Rabbia, die sich heute mit dem 666. Eintrag vollenden.

Geduld trägt Video-Früchte: Nach den Aufnahmen in dieser Lokation haben wir sieben Monate lang alive sein müssen.

Der ganze Clip in bewegten Bildern ist anzuschauen: dort.

Übrigens ist mir immer noch nicht klar, was das Stimulierende daran sein soll, wenn eine nur wenig umhüllte Frau sich um eine Feuerwehrstange dreht. Aber das liegt sicherlich an meiner Perversität.

…werden irgendwann gebrochen.

Es geschehen noch Z. und W.!

Es geschehen noch Z. und W.!

Nach über 40 Jahren endlich mal wieder ein schönes Sex-Foto in Konkret! (Heft 8/2014).

Daß diese (Art von) Darstellung in der jetzigen finsteren Zeit wieder mit „Revolte“ (oder sagen wir nüchterner: mit Auflehnung) assoziiert wird, läßt hoffen (siehe DER METZGER Nr. 40).

Daß diese (Art von) Darstellung in der jetzigen finsteren Zeit wieder mit „Revolte“ (oder sagen wir nüchterner: mit Auflehnung) assoziiert wird, läßt hoffen (siehe DER METZGER Nr. 40).

In früheren Zeiten, als es noch sittlicher zuging als heute, waren die Erschwernisse, Filme in einem Lichtspieltheater zu sehen, entsprechend größer.

Filme waren damals schon, wie heute, ab 6, 12, 16 und 18 Jahren freigegeben. Manche Filme aber waren „freigegeben ab 21 Jahre“ (das war der Fall bei „nackter Busen sichtbar für eine Sekunde“).

Filme waren damals schon, wie heute, ab 6, 12, 16 und 18 Jahren freigegeben. Manche Filme aber waren „freigegeben ab 21 Jahre“ (das war der Fall bei „nackter Busen sichtbar für eine Sekunde“).

Für scharfe Filme gab es eine Freigabe ab 35 Jahre.

Die besonders scharfen Filme waren erst ab 65 Jahre freigegeben.

Und in die ganz besonders scharfen Filme durfte nur noch Tilla Durieux reingehen.

Aber nur in Begleitung von Adenauer.

Bei der Lesung am 17. Dezember in der Spinatwachtel habe ich diesen Text vorgelesen:

„Statt zu klagen, daß wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dafür dankbar sein, daß wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.“

Dieter Hildebrandt

Was ich 1967 in die Begründung meines Antrags auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen hineingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr.

Wäre ich gezwungen, meine Entscheidung, den Dienst in der Bundeswehr zu verweigern, noch einmal zu begründen, würde ich auf folgende Zeitungsmeldung verweisen:

„Schwarzer Postbote in Thüringer Dorf schikaniert. Wegen seiner schwarzen Hautfarbe mußte die Post einen Briefträger in Vachdorf im Süden Thüringens versetzen. Bewohner des 800-Einwohner-Dorfes hatten den Afrikaner immer wieder bei seiner Arbeit behindert; u.a. schickten sie ihn wissentlich in falsche Richtungen, wenn er nach dem Weg fragte. Anschließend beschwerten sich die Bürger über den Boten. Daraufhin versetzte die Post den Mann aus Mosambik mit dessen Zustimmung zum Fahrdienst. Der Mann werde bei der Post als zuverlässige und gute Arbeitskraft geschätzt, betonte eine Sprecherin.“

Daß der gute Mann den Wunsch hatte, in diesem Loch nicht mehr Dienst zu tun und für diesen Abschaum der Menschheit keine Post mehr auszutragen, ist nur zu gut zu verstehen. Daß dieses Kaff aber nicht zur Strafe in Dreckdorf umbenannt und für drei Monate vom Postverkehr ausgeschlossen wird bei anschließender Verdoppelung des Portos, ist mir unbegreiflich.

Das Dorf liegt im Süden Thüringens, befand sich also 40 Jahre lang außerhalb des Geltungsbereichs jener Freiheit, die die Soldaten der Bundeswehr unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen haben. In dem Unrechtsstaat DDR waren die Bewohner dieses Dorfes 40 Jahre lang gezwungen, auf die Völkerfreundschaft Eide zu schwören; und die Stasi kam gucken, ob die auch wirklich schwören. Das haben die dann auch getan und dabei mit den Zähnen geknirscht. Aber ungebrochen blieb ihre Hoffnung, eines Tages der Freundschaft der Völker abzuschwören und endlich zu ihrem nationalen Wesen zurückzukehren, welches seinen höchsten Ausdruck darin findet, daß sie jemanden, der nach dem Weg fragt, absichtlich in die Irre führen.

Was muß daran verteidigt werden? Müßte nicht in jedem vernünftigen Menschen die Sehnsucht wachsen, daß dieses Dorf mitsamt dem Pack, das darin haust, ugandischen, birmanischen oder peruanischen Truppen in die Hände fällt?

Jahrzehntelang wurde uns in besorgtem Ton vorgehalten, unsere Bundesrepublik mitsamt ihrer Freiheit (Wege falsch zu beschreiben) sei von bösen Feinden bedroht, die nur darauf warten, hier einzumarschieren und uns unter ihre Herrschaft zu zwingen.

Diese deutsche Nation, die zwei Weltkriege vom Zaun brach und Millionen Menschenleben vernichtete, diese deutsche Nation, die die größte Gefahr darstellt, die die Menschheit je gekannt hat, entblödet sich nicht, sich selbst als Opfer einer Gefahr darzustellen. Diese Nation, der ich zutraue, daß sie zu einem dritten Weltkrieg bereit sein könnte und abermals Millionen Menschen vernichten würde, weil sie von dem Drang besessen ist, die Welt unter ihre Leidkultur zu zwingen, sorgt sich ernsthaft, unter fremde Herrschaft gezwungen zu werden. Das allein ist ein Aberwitz.

Aber selbst wenn es stimmen würde, selbst wenn andere Gewehr bei Fuß stehen würden, um über Deutschland ihre Herrschaft zu errichten – wäre das wirklich so schlimm?

Deutschland hat Fremdherrschaft erlebt. Vor 2000 Jahren waren es die Römer. Sie brachten uns die urbane Kultur und die Wasserleitung – und übrigens auch die wunderschöne Hauskatze. Sie bereicherten unsere Sprache mit Wörtern wie Nase, Name, Nummer, Mauer, Fenster und Schrift und führten hier solche Grundsätze ein wie „nulla poena sine lege“ und „dubio pro reo“.

Vor knapp 200 Jahren kam der Kaiser Napoleon mit seinen Franzosen. Sie brachten uns die Müllabfuhr, das Zivilrecht und die universellen Ideen von Freiheit und Gleichheit, auf die die Germanen nie von selbst gekommen wären. Napoleons Vorboten, die Hugenotten, haben den Deutschen doch erst das Essen mit Messer und Gabel gezeigt (was die Deutschen den Franzosen niemals verzeihen werden). So wie die Römer in Germanien die Steinzeit beendeten, beendete Napoleon in Deutschland das Mittelalter, seine Herrschaft hinterließ hier wenigstens den Hauch einer Vorstellung von gutem Essen, gutem Wein und guten Manieren. Die Franzosen haben uns Deutschen doch erst Kultur beigebracht.

Mag sein, daß die, die über dieses Land Fremdherrschaft errichteten oder errichten wollten, dies nicht uneigennützig taten. Aber für uns ist immer etwas Gutes dabei abgefallen. Den Kaffee verdanken wir der Belagerung Wiens durch die Türken.

Gewiß: Die verteidigungsbereiten Herrschaften werden das abtun als Schönfärberei. Fremdherrschaft sei schließlich keine Weihnachtsbescherung. Die Wirklichkeit sähe doch ganz anders aus. Ja, stimmt. Aber hier haben wir das Phänomen, das jeder Psychologe kennt: Von sich auf andere schließen. Wenn je im Zwanzigsten Jahrhundert Fremdherrschaft die Hölle war, dann war es die Herrschaft der Deutschen über andere. Das ist der Alptraum der Deutschen: daß andere mit ihnen umspringen könnten wie sie es mit anderen tun beziehungsweise tun würden wenn sie könnten. Würden – nach dem, was Deutsche der Menschheit im Zwanzigsten Jahrhundert zugefügt haben – andere über dieses Land eine Fremdherrschaft errichten, die die Protagonisten der Vaterlandsverteidigung an die Wand malen: bedauerlich wäre es. Aber ungerecht könnte ich es nicht finden.

Dabei ist es doch noch in frischer Erinnerung, wie segensreich fremde Herrschaft über die Deutschen ist. Man braucht gar nicht auf die Römer, Türken und Napoleon zu verweisen. Wie war es, als die Weltkriegs-Alliierten in unser Land eindrangen? Es war ein Aufatmen! Schluß mit den Verdunkelungen und der Angst im Luftschutzkeller, Schluß mit der Allmacht der Blockwarte und den Einberufungsbefehlen für Kinder! Als Deutsche von deutschen Führern beherrscht wurden, gab es Entbehrung und „Durchhalten“. Als die Amis kamen, gab es Schokolade und Zigaretten.

Meine Tante hat mir, als ich ein Kind war, ihre erste Begegnung mit amerikanischen Soldaten geschildert. Sie saß an einem Tisch, um sie herum die Soldaten. Sie stellten ihr eine Büchse Ananas hin und legten einen Dosenöffner daneben. Sie grinsten und kicherten. Diese naiven, gutmütigen Jungens waren gerührt, als die junge Frau zum ersten Mal in ihrem Leben die unbekannte Frucht genoß, Ananas aus Hawaii.

Nie zuvor wurden Besiegte von den Siegern so human behandelt wie die Deutschen von den Amerikanern. Die Amerikaner hielten die Deutschen für fähig, Demokratie zu lernen.

Kann man sich vorstellen, daß zur Wahrung des Deutschtums das Hören guter Musik mit der Todesstrafe bedroht wurde? Unter fremder Herrschaft konnte man endlich das Radio aufdrehen. Der Badenweiler Marsch und die Sondermeldungs-Fanfare verschwanden. Man hörte „In the Mood“ und „Moonlight Serenade“. Ja, Glenn Miller war auch Militärmusik. Aber selbst darin war etwas von dem kostbarsten Geschenk der Amerikaner an die Welt: Der Blues.

Gewiß: mit der Niederlage, die ein Sieg der Menschlichkeit war, hat das Volk der Deutschen sich nie abgefunden, wie ein Blick in die Chronik der Jahre 1989/90 zeigt, jener Jahre, in denen die Rationalität der Nationalität weichen mußte. Mit der Gewißheit, daß die Niederlage keine endgültige war, ließ es sich gut einrichten. „Wir sind wieder wer“. Die Schinkenspeckgesichter spießbürgerlicher Selbstzufriedenheit kenne ich.

Kindheit im Jahrzehnt nach dem vorläufigen Zusammenbruch ist mir auch noch gut in Erinnerung. Daß Kinder überhaupt Rechte haben, ist eine Idee der jüdisch-bolschewistischen Frankfurter Schule, die die Nation immer noch ganze zwei Jahrzehnte sich vom Leibe zu halten verstand. Man muß sich mal Klassenfotos aus den 50er Jahren angucken: Als hätten sich die Erwachsenen an den Kindern für 1945 rächen wollen. Der Gang zum Friseur war ein Antreten zum Appell. Allein: Es klappte nicht. Die Generation der in der Mitte des Jahrhunderts Geborenen mißriet gründlich. Für sie kam alles Gute aus der Fremde: Von Donald Duck bis zu den Beatles, wehrkraftzersetzende Blue Jeans, und undeutsche Helden wie James Dean: Helden, die nicht trotzig ihr Kinn der Weltgeschichte entgegenreckten, sondern sich voller Melancholie herumdrückten. James Dean führte nicht vor, wie man siegt, sondern wie ein Loser seine Würde zu wahren versucht.

Das größte Werk der mißratenen Generation war der Massenimport volksfremder Kultur: Gangsterfilme, Comic-Strips, Urwaldmusik. Man vergleiche Hemingway mit Hans Habe, Erica Jong mit Hera Lind, Grateful Dead mit den Fischerchören, Zappa mit Heino, Groucho Marx mit Mario Barth, Columbo mit Derrick, Jeanne Moreau mit Ruth Leuwerik, Madonna mit Nina Hagen, die Französin Romy Schneider mit der Deutschen Marika Rökk, „Casablanca“ mit „Briefträger Müller“, Gershwin mit Wagner!

Ist also etwas dran, daß die sogenannten „68er“ diese Gesellschaft „gründlich zivilisiert“ haben? Komisch klingt dieses Zitat der Antje Vollmer vor allem deshalb, weil sie es just in dem Moment in die Welt setzte, als die arrivierten Teile der „68er“-Kultur sich der Wende zum Guten Deutschen anschlossen. Doch in der Tat hatte die deutsche Linke ihre vergleichsweise beste Phase, als sie – als veritabler Bürgerschreck – mit dem deutschen Gemüt ihren Schabernack trieb. Kritische Vernunft und Humanität können sich in dieser Gesellschaft nur entfalten, wenn sie sich am Nationalempfinden funkensprühend reiben. Sonst kommt nix dabei raus.

Daß die Leichtigkeit des Seins unerträglich wäre, ist eine Schnapsidee, die man eigentlich von einem deutschen Idealistenkopp erwartet hätte. Diese Leute basteln ja immer noch an dem Vorurteil, daß Kultur etwas Wichtigeres sei als Zivilisation. Dabei ist es gerade der Unernst, der hierorts gern als „Oberflächlichkeit“ mißverstanden wird, mit dem das Leben sich erleichtern läßt, jawohl: erleichtern. Klüger, als Schwierigkeiten zu trotzen, ist, sie überhaupt zu vermeiden. Bequeme Sitze in der Straßenbahn sind für das allgemeine Wohlergehen wichtiger als das tiefgründelnde Grübeln über die Frage, warum wir über den Sinn des Lebens nachdenken.

Abwehr gegen Fremdherrschaft war immer Abwehr gegen Versuche, die Germanen zu zivilisieren. Die anderen führten mit den Deutschen immer Besseres im Schilde als die Deutschen mit sich selbst.

Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.

Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.

Im Eschhaus wurden mittwochs Filme gezeigt. Kneipenkino ist eine interessante Sache. Ich kenne viele Filme teilweise, weil ich dort arbeitete und manchmal nur ab und zu einen Blick auf die Leinwand werfen konnte.

Eines mittwochsabends wurde „Der blaue Engel“ gezeigt, und das schuf eine ganz unwirkliche, geradezu psychedelische Atmosphäre. Man befand sich – sagen wir es ruhig – in einer Kaschemme, und auf der Leinwand zu sehen war eine Kaschemme. Es schien, als würde die Wand sich auftun. Der Film und die Wirklichkeit, in der er vorgeführt wurde, vermischten sich.

Es gab im Eschhaus einige politische Aktivisten, die jeden Mittwoch die Gelegenheit nutzten, vor dem versammelten Kinopublikum Proklamationen loszulassen, deren Schlußsatz stets begann mit: „Und wir fänden es gut, wenn möglichst viele Leute…“.

Es gab im Eschhaus einige politische Aktivisten, die jeden Mittwoch die Gelegenheit nutzten, vor dem versammelten Kinopublikum Proklamationen loszulassen, deren Schlußsatz stets begann mit: „Und wir fänden es gut, wenn möglichst viele Leute…“.

Im Anschluß an den „Blauen Engel“ ergriff also Michael van der Wielen (genannt Marinus) das Wort. Im selben Moment wurde ich von Wolfgang Esch angesprochen: „Ich bin mit‘m Auto hier. Ich fahr jetzt. Wenn ich dich nach Hause fahren soll, dann komm jetzt.“

Ich kriegte aber noch mit, was M-Punkt van der Wielen mitzuteilen hatte: In letzter Zeit, sagte er, wären immer wieder „Bullen in Zivil“ im Eschhaus gewesen. Die würden die Runde drehen und sich alles angucken. Dagegen müßten wir was unternehmen, und wir müßten überlegen, was.

Kaum hatte er seine Worte gesprochen, kamen auch promt zwei Herren von der Kriminalpolizei zur Tür herein. Das kriegte ich allerdings nicht mit, denn ich war damit beschäftigt, meine Siebensachen zusammenzuraffen, weil ich ja mit dem Auto mitgenommen werden sollte und der Fahrer auf mich wartete. Der hatte mich gedrängt: „Komm jetzt, sonst fahre ich ohne dich.“

Just in dem Moment, als ich mit der Tasche in der einen und dem Schlüssel in der anderen Hand aus dem Eschhaus-Buchladen gehen wollte, betraten die beiden Graumänner, von denen ich nicht wußte, daß sie Kripomänner waren, den Laden, den sie sicherlich nur allzu gern unter die Lupe genommen hätten. Wir stießen in der Tür fast zusammen.

„Wat? Nix! Nix! Nix! Feierabend. Raus!“ Die beiden Polizisten mußten rückwärts gehen, um nicht von mir über den Haufen gerannt zu werden. Auf Michael van der Wielens Gesicht regte sich der leise Anflug von einem Schmunzeln, was wahrscheinlich höchstens einmal im Jahr geschah.

Daß es sich bei den beiden Herren, die vor mir zur Seite springen mußten, um zwei Beamte der politischen Polizei handelte, habe ich, wie gesagt, erst danach erfahren. Aber das war in den nächsten Tagen im Eschhaus Gesprächsthema: „Hast du gesehen, wie der Loeven die Bullen verjagt hat?“

Romy Schneider hatte wohl oft Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter, der vor ihr nicht unberühmten Schauspielerin Magda Schneider.

Romy Schneider hatte wohl oft Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter, der vor ihr nicht unberühmten Schauspielerin Magda Schneider.

Magda Schneider war mit vielem nicht einverstanden, was ihre Tochter tat. Sie war nicht einverstanden damit, daß sie sich von ihrem Blödmann von Mann scheiden ließ. Sie war nicht einverstanden damit, daß sie ihren Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegte. Sie war unzufrieden damit, daß sie „dem deutschen Film den Rücken kehrte“. Sie fand es nicht gut, daß sie dann aber Verbindung zum Neuen Deutschen Film suchte und in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach Böll die Hauptrolle (Terroristenliebchen!) spielen wollte und in „Gruppenbild mit Dame“ nach Böll die Hauptrolle spielte. Sie war entsetzt darüber, daß sie öffentlich gegen die Bildzeitung und für Willy Brandt Partei ergriff und Sympathie für die Studentenbewegung bekundete. Sie war vollends entsetzt, als sie auf der Titelseite des Stern erklärte: „Ich habe abgetrieben“. Dies alles, so meinte Magda Schneider, sei „karriereschädigend“.

Das Gegenteil ist der Fall.

Hätte Romy Schneider nicht alles das getan, was „ihrer Karriere geschadet hat“, dann kämen die Sissi-Filme immer an Weihnachten im Fernsehen, und dies und noch ein paar Schmonzetten wären alles, was übrigblieb. Daß sie stattdessen eine der großen faszinierenden Frauen des 20. Jahrhunderts wurde, kommt daher, daß sie tat, was sie wollte. Wenn heute von Magda Schneider überhaupt noch die Rede ist, dann darum, weil ihre Tochter trotz vieler infamer Widerstände wenigstens versuchte, zu tun, was sie für richtig hielt, und es ihr auch oft gelang.

Foto: Wikimedia Commons

Für heute Abend (20.15 Uhr, ZDF) ist das Fernsehspiel „Und alle haben geschwiegen“ angekündigt. Thema ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in „Heimen“ kirchlicher Trägerschaft, wo sie sadistischen „Erzieherinnen und Erziehern“ ausgeliefert waren.

Über die Menschenschinderei in den Kinderlagern der BRD wurde jahrzehntelang der Mantel des Verschweigens ausgebreitet. Erst seit etwa zehn Jahren finden da und dort die Opfer der Quälereien im Namen Gottes Gehör – oft erst Jahrzehnte nach ihren Erlebnissen.

Das Land hätte früher schon hellhörig werden können, denn das Schweigen war nicht lückenlos. 1969 wurde die Rundfunkreportage „Mädchen in Fürsorgeerziehung“ von Ulrike Meinhof von mehreren ARD-Sendern ausgestrahlt. Aufgrund ihrer Recherchen erarbeitete Ulrike Meinhof das Drehbuch zu dem Fernsehspiel „Bambule“, das am 24. Mai 1970 in der ARD gesendet werden sollte, dann aber abgesetzt wurde. Erst 1994 wurde in in den Dritten Programmen gesendet.

Das Drehbuch erschien 1971 in Buchform im Verlag Klaus Wagenbach (136 S., 9.90 Euro) und ist weiterhin erhältlich. (Es kann und sollte, wie alle hier empfohlenen Bücher, in der Buchhandlung Weltbühne bestellt werden).

Die Entscheidung von Ulrike Meinhof für den „bewaffneten Kampf“ stieß bei vielen ihrer Freunde auf Unverständnis und Ablehnung – auch deshalb, weil sie sich dadurch ihrer Wirksamkeit selbst beraubte. Jedoch ist UIrike Meinhof besser als alles, wogegen sie – mit welchen Methoden auch immer – kämpfte.

Die Entscheidung von Ulrike Meinhof für den „bewaffneten Kampf“ stieß bei vielen ihrer Freunde auf Unverständnis und Ablehnung – auch deshalb, weil sie sich dadurch ihrer Wirksamkeit selbst beraubte. Jedoch ist UIrike Meinhof besser als alles, wogegen sie – mit welchen Methoden auch immer – kämpfte.

(Bitte lesen Sie auch den Aufsatz „Sie müssen nicht was sie tun“ von Lina Ganowski in DER METZGER Nr. 90).