Das Fußballspiel zwischen dem Duisburger Spielverein und Eintracht Gelsenkirchen im Wedaustadion, Zweite Liga West, Saison 1962/63, sah ich gemeinsam mit meinem Cousin und meinem Onkel. Ein spannendes Spiel übrigens, das letzte der Saison. Der Gewinner würde in die neugegründete Regionalliga aufsteigen, der Verlierer in die Amateurklasse absteigen. Es ging ruppig zu auf dem Spielfeld, drei Platzverweise, Duisburg gewann 2:1.

In der Halbzeitpause wurde ich auserkoren, drei Coca zu holen. Coca Cola. Mittlerweile bezeichnet man die coffeinhaltige Brause als „Cola“. Damals sagte man zu dem braunen Erfrischungsgetränk schlicht „Coca“, was die konkurrierenden Marken Afri Cola und Pepsi Cola ins Hintertreffen brachte.

Drei Coca also. Man bekam sie an einem Getränkestand für ein paar Groschen, abgefüllt in kleinen Fläschchen aus Weißglas, mit Pfand, wie sich das gehört.

Um den Getränkestand herum standen viele Männer, die alle finster dreinblickten, weil es ja ein spannendes Fußballspiel war. Auch der Getränkemann schaute finster. Viele waren vor mir dran, und ich mußte warten, bis sie alle ihr Getränk bekommen hatten. Es gab nicht nur Cola, sondern noch was anderes.

„Wat willz du?“

„Ne Fanta.“

„Un wat kriss du?“

„Ne Coca – ach nä, gib ma lieber auch ne Fanta.“

Der nächste. „Coca oder Fanta?“

„Ach, gib ma ne Fanta.“

„Fanta“ hörte und sah ich an diesem Tag überhaupt zum ersten Mal. Das mußte wohl sowas ähnliches wie „Bluna“ sein, eine Orangenlimonade. Die Fantafläschchen, genauso groß wie die Colafläschchen, waren bräunlich und ließen darin eine orangefarbene kohlensäurehaltige Flüssigkeit vermuten. Und diese Limonade gewann hier in Windeseile das Wohlgefallen der um ein Erfrischungsgetränk Anstehenden.

„Ach, gib ma keine Coca, gib ma lieber ne Fanta.“

Fanta war der Bestseller des Tages.

„Coca? Nä, laß ma. Gib ma ne Fanta.“

„Nää! Immer dat Coca-Zeug! Gib ma ne Fanta!“

„Richtig!“ rief einer. „Gib ma ne Fanta.“

Irgendwann war ich an der Reihe. Und ich bestellte:

„Drei Coca.“

Alle drehten sich nach mir um. Was war geschehen? Da hatte doch so’n 13jähriger Lümmel am Getränkestand tatsächlich drei Coca Cola bestellt! Wo doch all die deutschen Männer sich gefunden hatten, um tapfer entschlossen zu sein, Fanta zu trinken, weniger um ihren Durst zu löschen, sondern um nicht Coca zu trinken!

Ich, mit der ganzen Schlichtheit meines Gemütes, fand mein Verhalten gar nicht ungewöhnlich. Ich kaufte ein Produkt, das hier angeboten wurde. Ich war in der dezidierten Absicht hierhergekommen, drei Cola zu kaufen, und in dem allgemeinen Aufwallen einer Stimmung sah ich keinen Anlaß, mein Kaufbegehren zu revidieren. Ich tat nichts anderes als das, was ich mir vorgenommen hatte, ohne Rücksicht darauf, daß über die anderen etwas gekommen war, was mir, das spürte ich deutlich, als Fehlverhalten angekreidet wurde, ein „Fehler“ übrigens, den ich im Laufe meines Lebens immer wieder beging.

Ich bekam auch meine drei Coca Cola, niemand legte dagegen Einspruch ein, aber ich meinte, ein unzufriedenes Brummen zu vernehmen. Mit drei Flaschen in zwei Händen bahnte ich mir den Weg durch die Umstehenden, deren Seitenblicke ich als bedrohlich empfand. Ich übertreibe nicht. Immerhin war ich inmitten entschlossener Coca-Verschmäher aus der Reihe getanzt.

Ich hatte, wie auch später in meinem Leben immer wieder, mich von einer nationalen Aufwallung nicht mitreißen lassen, die an jenem Tage Gestalt fand darin, daß deutsche Männer sich dem Zwang widersetzen, nach dem verlorenen Krieg Coca Cola trinken zu müssen. Meine Treue zu der coffeinhaltigen Brause bestätigte den Argwohn, daß mit der „Jugend von heute“ kein Krieg zu gewinnen sei, was – zumindest in meinem Fall – ja auch stimmte und immer noch stimmt.

Die Nachgeborenen werden das kaum verstehen, aber so war das damals wirklich. Es war die Zeit, in der Straßenbahnschaffner nicht Bedienstete eines Dienstleistungsunternehmens waren, sondern zur Obrigkeit gehörten. Der Erwerb einer Eisenbahnfahrkarte nach Kassel war gleichbedeutend mit dem Ersuchen an den Staat, nach Kassel reisen zu dürfen.

In einer Straßenbahn erlebte ich, wie der Schaffner mit seiner Losung „Noch jemand ohne Fahrschein?“ durch den Waggon patrouillierte und einen bestimmten Fahrgast eines Staatsverbrechens verdächtigte: „Hast du einen Fahrschein?“ Dieser Fahrgast, der in jener Zeit die Unverfrorenheit besaß, 15 Jahre alt zu sein, zeigte frohgemut seinen gültigen Fahrschein vor. Daraufhin der Schaffner: „Da hast du aber gerade nochmal Glück gehabt.“

Wem nichts vorzuwerfen war, der hatte „gerade nochmal Glück gehabt“.

Ich habe das erlebt: Ich saß in der Straßenbahn. Es regnete. Die Bahn hielt an einer Haltestelle, wo ein paar Leute in dem Wartehäuschen sich untergestellt hatten. Der Schaffner herrschte die Leute in dem Wartehäuschen an: Sie sollten entweder einsteigen oder weggehen. Das Wartehäuschen ist nicht für alle da, sondern nur für die Leute, die auf die Bahn warten. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder einfach…

Ich habe das erlebt: Ich stand am Schalter im Postamt. Vor mir war einer dran, der wollte 100 Briefmarken zu 10 Pfennig. Der Schalterbeamte: „Wofür brauchen Sie die?“ Er hat dem Mann die Briefmarken nicht gegeben, weil der in einem Akt des zivilen Ungehorsams Weiterlesen →

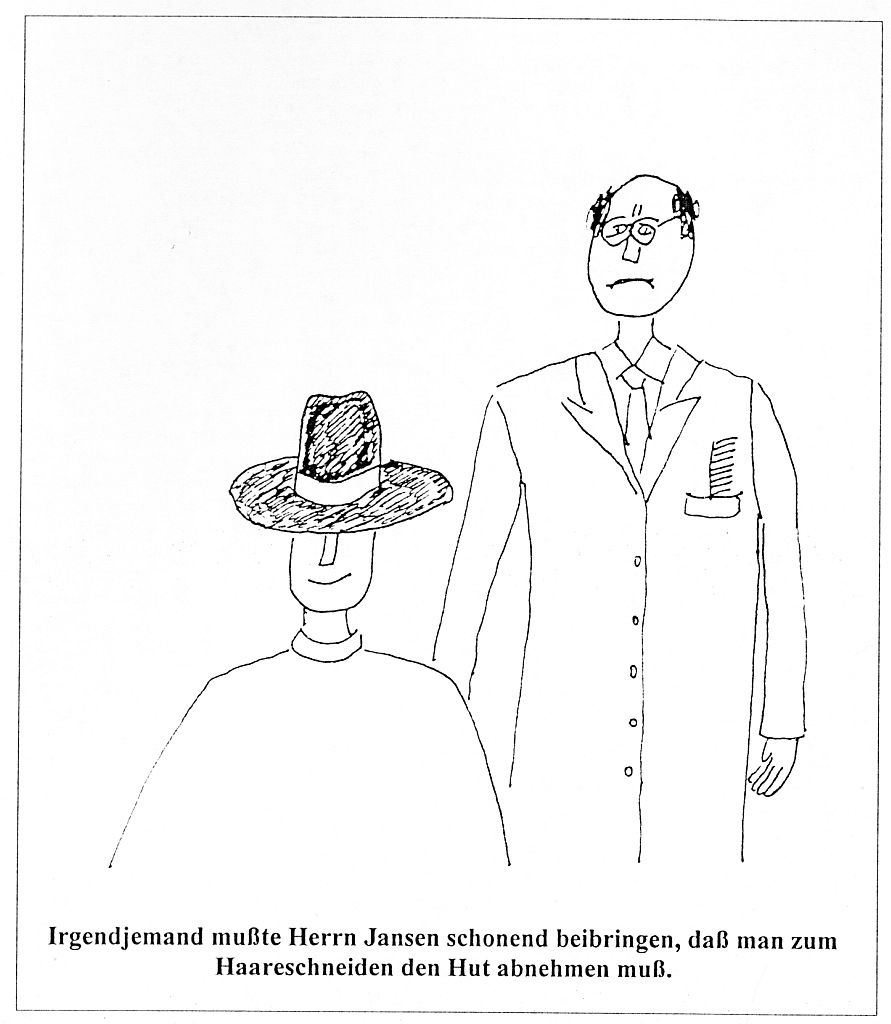

Welche Erkenntnis könnte man dieser Zeichnung entnehmen? Was ist das da?

Welche Erkenntnis könnte man dieser Zeichnung entnehmen? Was ist das da?