Bei der Lesung am 17. Dezember in der Spinatwachtel habe ich diesen Text vorgelesen:

„Statt zu klagen, daß wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dafür dankbar sein, daß wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.“

Dieter Hildebrandt

Was ich 1967 in die Begründung meines Antrags auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen hineingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr.

Wäre ich gezwungen, meine Entscheidung, den Dienst in der Bundeswehr zu verweigern, noch einmal zu begründen, würde ich auf folgende Zeitungsmeldung verweisen:

„Schwarzer Postbote in Thüringer Dorf schikaniert. Wegen seiner schwarzen Hautfarbe mußte die Post einen Briefträger in Vachdorf im Süden Thüringens versetzen. Bewohner des 800-Einwohner-Dorfes hatten den Afrikaner immer wieder bei seiner Arbeit behindert; u.a. schickten sie ihn wissentlich in falsche Richtungen, wenn er nach dem Weg fragte. Anschließend beschwerten sich die Bürger über den Boten. Daraufhin versetzte die Post den Mann aus Mosambik mit dessen Zustimmung zum Fahrdienst. Der Mann werde bei der Post als zuverlässige und gute Arbeitskraft geschätzt, betonte eine Sprecherin.“

Daß der gute Mann den Wunsch hatte, in diesem Loch nicht mehr Dienst zu tun und für diesen Abschaum der Menschheit keine Post mehr auszutragen, ist nur zu gut zu verstehen. Daß dieses Kaff aber nicht zur Strafe in Dreckdorf umbenannt und für drei Monate vom Postverkehr ausgeschlossen wird bei anschließender Verdoppelung des Portos, ist mir unbegreiflich.

Das Dorf liegt im Süden Thüringens, befand sich also 40 Jahre lang außerhalb des Geltungsbereichs jener Freiheit, die die Soldaten der Bundeswehr unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen haben. In dem Unrechtsstaat DDR waren die Bewohner dieses Dorfes 40 Jahre lang gezwungen, auf die Völkerfreundschaft Eide zu schwören; und die Stasi kam gucken, ob die auch wirklich schwören. Das haben die dann auch getan und dabei mit den Zähnen geknirscht. Aber ungebrochen blieb ihre Hoffnung, eines Tages der Freundschaft der Völker abzuschwören und endlich zu ihrem nationalen Wesen zurückzukehren, welches seinen höchsten Ausdruck darin findet, daß sie jemanden, der nach dem Weg fragt, absichtlich in die Irre führen.

Was muß daran verteidigt werden? Müßte nicht in jedem vernünftigen Menschen die Sehnsucht wachsen, daß dieses Dorf mitsamt dem Pack, das darin haust, ugandischen, birmanischen oder peruanischen Truppen in die Hände fällt?

Jahrzehntelang wurde uns in besorgtem Ton vorgehalten, unsere Bundesrepublik mitsamt ihrer Freiheit (Wege falsch zu beschreiben) sei von bösen Feinden bedroht, die nur darauf warten, hier einzumarschieren und uns unter ihre Herrschaft zu zwingen.

Diese deutsche Nation, die zwei Weltkriege vom Zaun brach und Millionen Menschenleben vernichtete, diese deutsche Nation, die die größte Gefahr darstellt, die die Menschheit je gekannt hat, entblödet sich nicht, sich selbst als Opfer einer Gefahr darzustellen. Diese Nation, der ich zutraue, daß sie zu einem dritten Weltkrieg bereit sein könnte und abermals Millionen Menschen vernichten würde, weil sie von dem Drang besessen ist, die Welt unter ihre Leidkultur zu zwingen, sorgt sich ernsthaft, unter fremde Herrschaft gezwungen zu werden. Das allein ist ein Aberwitz.

Aber selbst wenn es stimmen würde, selbst wenn andere Gewehr bei Fuß stehen würden, um über Deutschland ihre Herrschaft zu errichten – wäre das wirklich so schlimm?

Deutschland hat Fremdherrschaft erlebt. Vor 2000 Jahren waren es die Römer. Sie brachten uns die urbane Kultur und die Wasserleitung – und übrigens auch die wunderschöne Hauskatze. Sie bereicherten unsere Sprache mit Wörtern wie Nase, Name, Nummer, Mauer, Fenster und Schrift und führten hier solche Grundsätze ein wie „nulla poena sine lege“ und „dubio pro reo“.

Vor knapp 200 Jahren kam der Kaiser Napoleon mit seinen Franzosen. Sie brachten uns die Müllabfuhr, das Zivilrecht und die universellen Ideen von Freiheit und Gleichheit, auf die die Germanen nie von selbst gekommen wären. Napoleons Vorboten, die Hugenotten, haben den Deutschen doch erst das Essen mit Messer und Gabel gezeigt (was die Deutschen den Franzosen niemals verzeihen werden). So wie die Römer in Germanien die Steinzeit beendeten, beendete Napoleon in Deutschland das Mittelalter, seine Herrschaft hinterließ hier wenigstens den Hauch einer Vorstellung von gutem Essen, gutem Wein und guten Manieren. Die Franzosen haben uns Deutschen doch erst Kultur beigebracht.

Mag sein, daß die, die über dieses Land Fremdherrschaft errichteten oder errichten wollten, dies nicht uneigennützig taten. Aber für uns ist immer etwas Gutes dabei abgefallen. Den Kaffee verdanken wir der Belagerung Wiens durch die Türken.

Gewiß: Die verteidigungsbereiten Herrschaften werden das abtun als Schönfärberei. Fremdherrschaft sei schließlich keine Weihnachtsbescherung. Die Wirklichkeit sähe doch ganz anders aus. Ja, stimmt. Aber hier haben wir das Phänomen, das jeder Psychologe kennt: Von sich auf andere schließen. Wenn je im Zwanzigsten Jahrhundert Fremdherrschaft die Hölle war, dann war es die Herrschaft der Deutschen über andere. Das ist der Alptraum der Deutschen: daß andere mit ihnen umspringen könnten wie sie es mit anderen tun beziehungsweise tun würden wenn sie könnten. Würden – nach dem, was Deutsche der Menschheit im Zwanzigsten Jahrhundert zugefügt haben – andere über dieses Land eine Fremdherrschaft errichten, die die Protagonisten der Vaterlandsverteidigung an die Wand malen: bedauerlich wäre es. Aber ungerecht könnte ich es nicht finden.

Dabei ist es doch noch in frischer Erinnerung, wie segensreich fremde Herrschaft über die Deutschen ist. Man braucht gar nicht auf die Römer, Türken und Napoleon zu verweisen. Wie war es, als die Weltkriegs-Alliierten in unser Land eindrangen? Es war ein Aufatmen! Schluß mit den Verdunkelungen und der Angst im Luftschutzkeller, Schluß mit der Allmacht der Blockwarte und den Einberufungsbefehlen für Kinder! Als Deutsche von deutschen Führern beherrscht wurden, gab es Entbehrung und „Durchhalten“. Als die Amis kamen, gab es Schokolade und Zigaretten.

Meine Tante hat mir, als ich ein Kind war, ihre erste Begegnung mit amerikanischen Soldaten geschildert. Sie saß an einem Tisch, um sie herum die Soldaten. Sie stellten ihr eine Büchse Ananas hin und legten einen Dosenöffner daneben. Sie grinsten und kicherten. Diese naiven, gutmütigen Jungens waren gerührt, als die junge Frau zum ersten Mal in ihrem Leben die unbekannte Frucht genoß, Ananas aus Hawaii.

Nie zuvor wurden Besiegte von den Siegern so human behandelt wie die Deutschen von den Amerikanern. Die Amerikaner hielten die Deutschen für fähig, Demokratie zu lernen.

Kann man sich vorstellen, daß zur Wahrung des Deutschtums das Hören guter Musik mit der Todesstrafe bedroht wurde? Unter fremder Herrschaft konnte man endlich das Radio aufdrehen. Der Badenweiler Marsch und die Sondermeldungs-Fanfare verschwanden. Man hörte „In the Mood“ und „Moonlight Serenade“. Ja, Glenn Miller war auch Militärmusik. Aber selbst darin war etwas von dem kostbarsten Geschenk der Amerikaner an die Welt: Der Blues.

Gewiß: mit der Niederlage, die ein Sieg der Menschlichkeit war, hat das Volk der Deutschen sich nie abgefunden, wie ein Blick in die Chronik der Jahre 1989/90 zeigt, jener Jahre, in denen die Rationalität der Nationalität weichen mußte. Mit der Gewißheit, daß die Niederlage keine endgültige war, ließ es sich gut einrichten. „Wir sind wieder wer“. Die Schinkenspeckgesichter spießbürgerlicher Selbstzufriedenheit kenne ich.

Kindheit im Jahrzehnt nach dem vorläufigen Zusammenbruch ist mir auch noch gut in Erinnerung. Daß Kinder überhaupt Rechte haben, ist eine Idee der jüdisch-bolschewistischen Frankfurter Schule, die die Nation immer noch ganze zwei Jahrzehnte sich vom Leibe zu halten verstand. Man muß sich mal Klassenfotos aus den 50er Jahren angucken: Als hätten sich die Erwachsenen an den Kindern für 1945 rächen wollen. Der Gang zum Friseur war ein Antreten zum Appell. Allein: Es klappte nicht. Die Generation der in der Mitte des Jahrhunderts Geborenen mißriet gründlich. Für sie kam alles Gute aus der Fremde: Von Donald Duck bis zu den Beatles, wehrkraftzersetzende Blue Jeans, und undeutsche Helden wie James Dean: Helden, die nicht trotzig ihr Kinn der Weltgeschichte entgegenreckten, sondern sich voller Melancholie herumdrückten. James Dean führte nicht vor, wie man siegt, sondern wie ein Loser seine Würde zu wahren versucht.

Das größte Werk der mißratenen Generation war der Massenimport volksfremder Kultur: Gangsterfilme, Comic-Strips, Urwaldmusik. Man vergleiche Hemingway mit Hans Habe, Erica Jong mit Hera Lind, Grateful Dead mit den Fischerchören, Zappa mit Heino, Groucho Marx mit Mario Barth, Columbo mit Derrick, Jeanne Moreau mit Ruth Leuwerik, Madonna mit Nina Hagen, die Französin Romy Schneider mit der Deutschen Marika Rökk, „Casablanca“ mit „Briefträger Müller“, Gershwin mit Wagner!

Ist also etwas dran, daß die sogenannten „68er“ diese Gesellschaft „gründlich zivilisiert“ haben? Komisch klingt dieses Zitat der Antje Vollmer vor allem deshalb, weil sie es just in dem Moment in die Welt setzte, als die arrivierten Teile der „68er“-Kultur sich der Wende zum Guten Deutschen anschlossen. Doch in der Tat hatte die deutsche Linke ihre vergleichsweise beste Phase, als sie – als veritabler Bürgerschreck – mit dem deutschen Gemüt ihren Schabernack trieb. Kritische Vernunft und Humanität können sich in dieser Gesellschaft nur entfalten, wenn sie sich am Nationalempfinden funkensprühend reiben. Sonst kommt nix dabei raus.

Daß die Leichtigkeit des Seins unerträglich wäre, ist eine Schnapsidee, die man eigentlich von einem deutschen Idealistenkopp erwartet hätte. Diese Leute basteln ja immer noch an dem Vorurteil, daß Kultur etwas Wichtigeres sei als Zivilisation. Dabei ist es gerade der Unernst, der hierorts gern als „Oberflächlichkeit“ mißverstanden wird, mit dem das Leben sich erleichtern läßt, jawohl: erleichtern. Klüger, als Schwierigkeiten zu trotzen, ist, sie überhaupt zu vermeiden. Bequeme Sitze in der Straßenbahn sind für das allgemeine Wohlergehen wichtiger als das tiefgründelnde Grübeln über die Frage, warum wir über den Sinn des Lebens nachdenken.

Abwehr gegen Fremdherrschaft war immer Abwehr gegen Versuche, die Germanen zu zivilisieren. Die anderen führten mit den Deutschen immer Besseres im Schilde als die Deutschen mit sich selbst.

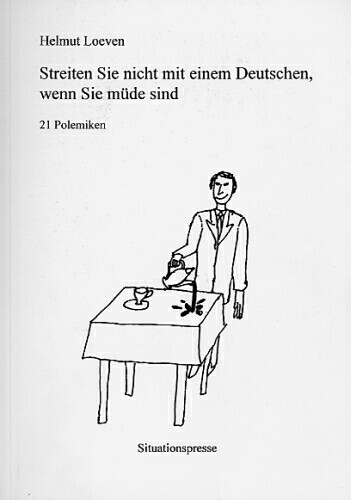

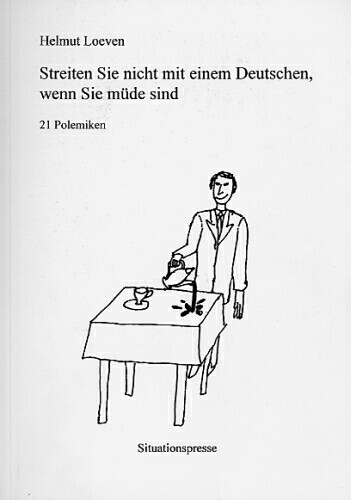

Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.

Aus „Streiten Sie nicht mit einem Deutschen, wenn Sie müde sind“.