Vorgestern abend sah ich einen Martinszug. Der ging die Grabenstraße entlang, richtig mit Kapelle („Spielmannszug“ auch mit Spielmänninnen) und einem Sankt Martin auf dem Pferd. Als Kind verstand ich immer „Sand Martin“ und wußte nicht, was das mit Sand zu tun hat.

Es ist immer richtig, Kindern eine Freude zu machen. Das gelingt heute anscheinend immer noch mit einem Martinszug.

Es ist noch gar nicht so lange her, zwei oder drei Jahre, da sah ich den Martinszug in Duissern. Auf der Straße eine große Schar von Kindern mit Laternen. Der hellen Stimmen der Kinder überschlugen sich fast vor Begeisterung. Am Straßenrand, auf den Bürgersteigen, standen erwachsene Menschen und schauten zu, auch ich, und sicher auch die Eltern der Kinder.

Das war diesmal anders. Die Eltern zogen in dem Martinszug mit. Jedes Kind wurde von seinen Eltern begleitet. Man sah kaum die bunten Laternen, denn die Kinder konnten sie gar nicht so hoch recken, daß sie die Köpfe der Erwachsenen hätten überragen können.

Das hat der Freude der Kinder nicht viel Abbruch getan. Nein, ihnen gefiel das, das konnte man merken.

Aber ist das gut, wenn die Eltern ihren Kindern überhaupt nicht mehr von der Seite weichen?

Archiv der Kategorie: Der Spaziergänger

Allerheiligen

In einem Hochhaus im Parterre wohnen ist doch eigentlich sinnlos.

In einem Hochhaus im Parterre wohnen ist doch eigentlich sinnlos.

Genauso:

Ein gesetzlicher Feiertag an einem Sonntag. Was bringt das?

Naja, das kann passieren. Manchmal fällt Allerheiligen (1. November) auf einen Montag, manchmal auf einen Dienstag (usw.). Morgen dann auf einen Sonntag.

Das kann auch passieren mit dem 1. Mai, dem Neujahrstag und den Weihnachtsfeiertagen.

Ansonsten aber garantiert die Katholische Kirche für reichlich Schulfrei, indem Himmelfahrt und Fronleichnam immer donnerstags stattfinden (raffiniert!).

Was haben die Evangelen dem entgegenzusetzen? Das Gegenstück zum katholischen Allerheiligen (mal montags, mal dienstags usw.) ist der evangelische Totensonntag. Ja, meinegüte, da hat man doch nichts von. Könnten die nicht mal einen Totenmontag einführen?

Der höchste evangelische Feiertag ist der Karfreitag. Aber der ist auch katholisch hoch gehalten. Karfreitag wäre auch dann ein Feiertag, wenn die Reformation nie stattgefunden hätte.

In meiner Schulzeit fand ich den evangelischen Bus- und Bett-Tag immer gut: ein Mittwoch (!) im November. Ach, was war das schön!

Gegen die Abschaffung des evangelischen Feiertags hätte die Katholische Kirche protestieren müssen: „Die Evangelischen sollen ruhig mehr für die Entspannung tun.“

Der Kessel des Monats

Das war: Ein Tag allein, ein Tag der Ausschau, ein Tag der Hoffnung – in der Zeit der länger werdenden Tage!

Das war: Ein Tag allein, ein Tag der Ausschau, ein Tag der Hoffnung – in der Zeit der länger werdenden Tage!

Kessel voller Hoffnung. Kann man das sagen?

Nein, lieber nicht. Das wäre albern.

Gestern Nachmittag (Sonntag Nachmittag)

Frühherbst

Simba!

Das Foto zum Zwanzigsten

Berührung oder Das Foto (die Fotos) zum Zwanzigsten

Zwischen diesen Fotos liegen zwei Jahre (2011-2013). Ich war mir auf Anhieb nicht schlüssig, welches das schönere ist, darum erscheinen in diesem Monat am Zwanzigsten zwei Fotos.

Zwischen diesen Fotos liegen zwei Jahre (2011-2013). Ich war mir auf Anhieb nicht schlüssig, welches das schönere ist, darum erscheinen in diesem Monat am Zwanzigsten zwei Fotos.

Wie wieder zu sehen ist, geht es mir keineswegs um die „unberührte Natur“, sondern eher um die berührte. Besser gesagt: um die berührte Zivilisation. Wie viel Berührung erträgt sie (noch/wieder)?

Der Wald (der Deutsche) hat seine Inanspruchnahme als Stifter nationalen Sinnes („Romantik“) noch halbwegs überstanden. Wird er von seiner heutigen Funktion als Wohnumfeldverbesserung Schaden erleiden?

Das untere Foto ist das ältere.

Das Foto zum Zwanzigsten

Ein hübsches Stückchen Landschaft, nicht wahr?

Ein hübsches Stückchen Landschaft, nicht wahr?

Ein hübsches Stückchen Landschaft, nicht wahr?

Auf dem kurvigen Weg dort ist man unterwegs zwischen Großenbaum und Huckingen.

Doch jetzt habe ich in der Zeitung gelesen: Dort, genau dort soll gebaut werden (Wohnungen der Luxusklasse). Die Linken und die Grünen sind dagegen. SPD und CDU sind dafür.

Da das Angebot an Bauland im Düsseldorfer Norden die Nachfrage dort nicht befriedigt, spekuliert man darauf, daß die Leute in den Duisburger Süden gelockt werden können. Das halte ich für Quatsch. Die Leute wollen nicht in Düsseldorfer Norden wohnen, weil sie es im Düsseldorfer Norden so schön finden, sondern um nicht in Duisburg zu wohnen. Und das ist auch gut so.

Man soll an die infantilen Raff-Instinkte doch nicht appellieren („Will ich auch haben!“. In diesem Kontext: „Da will ich auch wohnen!“). Bringt den Leuten bei, daß eine Landschaft schön bleibt, wenn man sie verläßt und nach Hause geht, und nicht, wenn man sich in ihr ansässig macht und sie zu dem Behufe mit Baugeräten penetriert.

In einer Stadt, deren Einwohnerzahl in den letzten 40 Jahren um mehr als 100.000 zurückgegangen ist, weiterhin Fläche zu verbrauchen, ist eine imponierende Leistung in der Kunst des Nichtskönnens.

Die CDU ist dafür. Das wundert mich nicht. Die CDU ist immer für alles, was falsch ist.

Die SPD ist dafür. Auch das wundert mich nicht. Das liegt an der Beton-Affinität des sozialdemokratischen Kommunalpolitikers.

Der normale Politiker mißt seinen Erfolg an Direktmandaten oder Ehrendoktorhüten. Der sozialdemokratische Kommunalpolitiker mißt seinen Erfolg in Kubikmetern Betong. Sozialdemokraten tragen sogar Unterwäsche aus Beton.

Ich bin es leid! Jetzt greife ich auch mal in die Landschaft!

Ich bin es leid! Jetzt greife ich auch mal in die Landschaft!

Das Milser-Hotel wird farblich von Grund auf umgestaltet. Da kann der Milser noch so viele Gewichte hochheben!

Bilder einer Vergewisserung (16-24)

Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Nachdem man die Häuser in Vordergrund passiert hat, dort hinter den sieben Platanen (oder acht. Oder neun):

Stand einst die Mülheimer Villa.

In DER METZGER Nr. 24 (Februar 1975) schrieb Rolf Menrath über das „selbstverwaltete Wohnprojekt“.

Da wohnten sie alle. Ich wohnte nicht da, war aber oft zu Besuch. (Was Kommune betrifft: Der Besucher ist stets besser dran).

Hinter dem Haus war eine große Veranda, von der aus man weit ins Tal blicken konnte. Ich erinnere mich an eine ganz große Sommernachts-Party. Mit der Zeit drang durch, daß hier die Verlobung von Che und Frauke gefeiert wurde – oder war es sogar die Hochzeitsfeier? Nein, ich spreche nicht von Che Guevara, sondern von Che Urselmann, der die Zeitschrift ZERO herausgab. Und Frauke managte die Theke im Eschhaus. Ich bewunderte sie, weil eine solche Arbeit angesichts einiger sehr schräger Vögel, die da ihre Schrägheit ventilierten, nur mit einem sehr hohen Maß an Souveränität zu bewältigen war.

Von der Mülheimer Villa – nach ihrem Abriß – ist nochmal in DER METZGER Nr. 39 die Rede. Heute steht an der Stelle irgendeine andere „Wohnbebauung“. Villen baut man stattdessen an Stellen, wo sie nicht hingehören.

Über ein etwas komisches Erlebnis in der Villa berichtete ich in meinem Buch „Der Gartenoffizier“ auf Seite 163f.

Die Landschaft hinter der Villa.

Die Landschaft hinter der Villa.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Ach, erzählen Sie ruhig, die Elektrizität wäre hier erfunden worden. Weil das so aussieht: in dem Häusken hinter den Häuskes. Das können Sie getrost erzählen, weil das sowieso keiner glaubt.

Bringen Sie die Oberleitung als Argument ins Spiel.

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

Das Haus habe ich Ihnen doch schon mal gezeigt und gesagt, daß ich Ihnen die Geschichte dazu vielleicht mal erzähle. Also:

In diesem schönen Haus wohnte eine, die ich kannte, Schülerin des Frau-Rat-Goethe-Mädchengymnasiums, die unserer kleinen und sehr agilen Radikal-Gruppe angehörte, die sich „Kommune“ nannte (und, das darf ich sagen, es besser machte als die meisten Gruppen, die sich so bezeichneten. Außer mir zwei Arbeiter, ein Lehrling, drei Schülerinnen, kein Student). Wir hatten gerade an den Weihnachtstagen (1968) auf dem Bahnhofsvorplatz einen Hungerstreik veranstaltet (wegen Vietnam). Der Vater der Villenbewohnerin, der Villenbesitzer also, zeigte Sympathie für unsere umstürzlerischen Konzepte und lud uns ein. Es ging wohl darum, uns finanziell unter die Arme zu greifen.

Die Genossin (Christiane hieß sie) hatte ein sehr großes Zimmer. Da stand auch ein Klavier, auf dem ich dann spielte – obwohl ich gar nicht klavierspielen kann. Aber mit einem Klavier funktioniert sowas, anders als – etwa – mit einer Klarinette. In einem Regal standen viele Bücher, und zwar alle aus der rororo-Taschenbuchreihe. (Vielleicht hat sie Bücher aus anderen Verlagen irgendwo verborgen aufbewahrt).

An der Wand hing ein großes pygophiles Poster, was meine Sympathie für die Zimmerbewohnerin weiter steigerte. Ich finde es gut, wenn Frauen auch einen Blick für sowas haben.

Das Gespräch mit ihrem Vater, der nach langem Zögern sein Lampenfieber überwand und sich uns Revoluzzern aussetzte, verlief eigentlich sehr harmonisch.

Viel hat er dann jedenfalls nicht springen lassen.

Nach der Rückfahrt mit der Straßenbahn nach Duisburg (Oberleitung siehe oben) brachte ich die Genossin Anne nach Hause. Es war ein Schnee gefallen. Der trockene Pulverschnee knirschte unter unseren Schritten. Wir waren schon auf dem Lith. Ich dachte: Nur noch da vorn die Ecke rum, dann ist sie zu Hause. Und ich dachte: Jetzt! Jetzt! Jetzt! werde ich sie einfach in’n Arm nehmen und küssen! Und dann stellte sich heraus, daß sie schon seit Monaten darauf gewartet hatte.

Pech für die Mädchen, die sich in so einen schüchternen Jungen verlieben. Da dauert das immer moo-naa-tee-laang.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Ich kann mir nicht helfen und ich weiß nicht warum. Immer wenn ich hier unterwegs bin, wo zwischen Radweg und Fahrbahn ein Parkstreifen angelegt ist, überkommt mich eine geheimnisvolle Melancholie. Da kann der Herr Nappenfeld noch so viel Metall gestalten.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

Jetzt die Biege ins Gewerbegebiet, zur Ruhr? Nein, heute nicht.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

In irgendeiner Nebenstraße – diese war’s wohl nicht, aber so ähnlich – bin ich mal mit dem Strähler gewesen. Das war Ende der 70er Jahre. Wir (Hut-Film) besuchten da den Dokumentar- und Experimental-Filmer Reinald Schnell. Der wohnte da mit seiner Mutter, der Frau des Schriftstellers Robert Wolfgang Schnell. Ich war froh, mal eine Wohnung zu betreten, in der es so aussah wie bei mir zu Hause. Überall Zeitungen und Bücher auf Tischen und Stühlen.

An der Wand hing ein Miró, ein Original.

Soll ich Ihnen mal was sagen: Der Schnell fand meine Filme nicht so gut. Der fand die Filme von dem Strähler besser! Aber seine Mutter war von dem, was ich sagte, sehr angetan.

Wir organisierten dann einen Filmabend mit Reinald Schnell im Eschhaus. Er hielt einen einführenden Vortrag, von dem mir ein Satz besonders in Erinnerung blieb. Ein Zitat von Mitscherlich: „Was wir heute bauen sind die Slums von morgen.“

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Der Wendepunkt eines Pfingst-Ausgangs zum Zwecke der Vergewisserung (woher kommen wir, wohin gehen wir, hier: wo machen wir kehrt).

Das Bild habe ich Ihnen doch auch schon mal gezeigt. In dem Lokal hatten wir mal Klassentreffen. Das muß im Dezember 1974 gewesen sein (kurz nachdem Sartre Baader in Stammheim besucht hatte).

Als ich nach Hause ging, Mitternacht war schon vorbei, da merkte ich, daß ich ohne Hausschlüssel unterwegs war.

Bilder einer Vergewisserung (8-15)

Das andere Fachwerkhaus, „die Monning“, war schon zur Kaiserzeit ein Ausflugslkokal, wo sich sonntags nachmittags die paarungswillige Jugend zum Tanz traf. Ich lernte als Kind diese Generation noch kennen zu Zeiten, als sie das Rentenalter erreicht hatte, und ich mußte mich anstrengen, mir diese Großonkel und Großtanten als jung und paarungswillig vorzustellen. Ich dachte: Sich sonntags nachmittags zum Tanz in der Monning zu treffen – das kann’s doch nicht sein! Da war es ein guter Rat, Kraft zu sammeln, um die Lebensabläufe nach ganz anderen Absichten zu gestalten! Folge dürfte auch sein, daß der Nachdruck, mit dem zum Einordnen aufgefordert wird, sehr nachlassen zu haben scheint.

Das andere Fachwerkhaus, „die Monning“, war schon zur Kaiserzeit ein Ausflugslkokal, wo sich sonntags nachmittags die paarungswillige Jugend zum Tanz traf. Ich lernte als Kind diese Generation noch kennen zu Zeiten, als sie das Rentenalter erreicht hatte, und ich mußte mich anstrengen, mir diese Großonkel und Großtanten als jung und paarungswillig vorzustellen. Ich dachte: Sich sonntags nachmittags zum Tanz in der Monning zu treffen – das kann’s doch nicht sein! Da war es ein guter Rat, Kraft zu sammeln, um die Lebensabläufe nach ganz anderen Absichten zu gestalten! Folge dürfte auch sein, daß der Nachdruck, mit dem zum Einordnen aufgefordert wird, sehr nachlassen zu haben scheint.

Das Haus passierend verläßt man das Duisburger Stadtgebiet und befindet sich in Mülheim. Darum heißt die Straße ab hier nicht mehr Mülheimer Straße, sondern Duisburger Straße.

Das Fachwerkhaus ist nur der Eingangsbereich zu einem Komplex, in dem jetzt allerlei Firmen und Studios untergebracht sind. Zu dem Freizeitvergnügungs-Komplex gehörte dereinst der „Tanzpalast Okay“, den niemals zu betreten mein fester Vorsatz ist, an dem ich auch jetzt noch, da es ihn nicht mehr gibt, eisern festhalte.

Das Fachwerkhaus ist nur der Eingangsbereich zu einem Komplex, in dem jetzt allerlei Firmen und Studios untergebracht sind. Zu dem Freizeitvergnügungs-Komplex gehörte dereinst der „Tanzpalast Okay“, den niemals zu betreten mein fester Vorsatz ist, an dem ich auch jetzt noch, da es ihn nicht mehr gibt, eisern festhalte.

DEN gibt’s aber eine Tür weiter immer noch: den „Ball“, der früher „Ball der einsamen Herzen“ hieß und nicht ohne Diskretion und Selbstironie als „Tanz für die reifere Jugend“ tituliert wird. Das ist ein Ort, an dem man sich mit einem der größten Übel aller Zeiten, der Einsamkeit, nicht abfinden will. Eine Schule des Verständnisses. Eine Subkultur gewissermaßen? Es sollte uns allen fernliegen, etwas Mokantes daran zu finden.

DEN gibt’s aber eine Tür weiter immer noch: den „Ball“, der früher „Ball der einsamen Herzen“ hieß und nicht ohne Diskretion und Selbstironie als „Tanz für die reifere Jugend“ tituliert wird. Das ist ein Ort, an dem man sich mit einem der größten Übel aller Zeiten, der Einsamkeit, nicht abfinden will. Eine Schule des Verständnisses. Eine Subkultur gewissermaßen? Es sollte uns allen fernliegen, etwas Mokantes daran zu finden.

Was wäre Ihnen lieber: In diesem Hause zu wohnen oder dieses Haus zu besitzen. Wenn ich zu einer Entscheidung GEZWUNGEN WÄRE, würde ist sagen: beides.

Was wäre Ihnen lieber: In diesem Hause zu wohnen oder dieses Haus zu besitzen. Wenn ich zu einer Entscheidung GEZWUNGEN WÄRE, würde ist sagen: beides.

Mir würden (für mich allein) die beiden oberen Stockwerke und der Dachboden reichen.

In diesem Haus war ich mal zu Besuch. Das war Anfang 1969. Das „Katholische Jugendamt“ (das man aber nicht für eine Behörde halten darf) hatte die Idee, in der Aula des Steinbart-Gymnasiums eine Podiumsdiskussion über das Thema „Kriegsdienstverweigerung“ zu veranstalten. Das war nämlich die Zeit, in der die Zahl der Kriegsdienstverweigerer rapide zunahm. Eine Podiumsdiskussion also mit einem Bundestagsabgeordneten der CDU, einem Bundestagsabgeordneten der SPD, einem Katholiken, einem Protestanten und einem Origanal-Kriegsdienstverweigerer. Das war ich, 19 Jahre, aktiv im Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK – später Bestandteil der DFG-VK) und last but not least Professor Nikolaus Koch.

In diesem Haus war ich mal zu Besuch. Das war Anfang 1969. Das „Katholische Jugendamt“ (das man aber nicht für eine Behörde halten darf) hatte die Idee, in der Aula des Steinbart-Gymnasiums eine Podiumsdiskussion über das Thema „Kriegsdienstverweigerung“ zu veranstalten. Das war nämlich die Zeit, in der die Zahl der Kriegsdienstverweigerer rapide zunahm. Eine Podiumsdiskussion also mit einem Bundestagsabgeordneten der CDU, einem Bundestagsabgeordneten der SPD, einem Katholiken, einem Protestanten und einem Origanal-Kriegsdienstverweigerer. Das war ich, 19 Jahre, aktiv im Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK – später Bestandteil der DFG-VK) und last but not least Professor Nikolaus Koch.

In diesem Haus fand eine Art „Vorbesprechung“ statt, aber nicht mit einem Pastor und auch nicht mit einer Ordensschwester, sondern mit einer netten jungen Frau, die beim „Katholischen Jugendamt“ wohl einen Bürojob hatte, und mit der unterhielt ich mich den ganzen Abend über das Thema „Was denkt die APO?“.

Die Katholen haben mir ein großzügiges Honorar gezahlt.

Ein paar Monate später habe ich bei den Evangelen in Neudorf auch wieder einen Vortrag über Kriegsdienstverweigerung halten dürfen. Da war das Honorar ein bißchen bescheidener. Über diese etwas kuriose Veranstaltung berichtete ich in meinem Buch „Der Gartenoffizier“ auf Seite 82.

Bilder einer Vergewisserung (1-7)

Die katholischen Hochfeste, die in den Frühling fallen, wenn es lange hell bleibt, und die zudem gesetzliche Feiertage sind usw. Ich sagte es bereits.

Die Wanderung am Pfingst-Sonntag („Pfingsten, das liebliche Fest“, Goethe – deutscher Dichter) war in diesem Jahr ganz linear: die Mülheimer Straße entlang.

… wo gehe ich hin?

… wo gehe ich hin?

Von Duisburg nach Mülheim.

Ein Fachwerkhaus kommt selten allein (siehe unten).

Ein Fachwerkhaus kommt selten allein (siehe unten).

Hier: „Lindenwirtin“.

Unter diesen Original-Linden wurde in einer April-Nacht des Jahres 1968 von zwei jungen Autoren beschlossen, eine literarisch-satirische Zeitschrift herauszugeben. Der eine der beiden war ich. Z.Zt. wird die 114. Ausgabe vorbereitet.

An dem weltberühmten Zoo ging ich vorbei.

An dem weltberühmten Zoo ging ich vorbei.

Man muß keine Eintrittskarte lösen, um wenigstens das Giraffengehege von der Straße aus zu betrachten.

Man muß keine Eintrittskarte lösen, um wenigstens das Giraffengehege von der Straße aus zu betrachten.

Ich erinnere mich an Zeiten (der Krieg war noch nicht so lange her), da standen deutsche Männer auf Brücken und schauten fasziniert der Autobahn zu. Denken Sie jetzt auch, was ich denke?

Ich erinnere mich an Zeiten (der Krieg war noch nicht so lange her), da standen deutsche Männer auf Brücken und schauten fasziniert der Autobahn zu. Denken Sie jetzt auch, was ich denke?

Ein Wald voller Autos. Abends, wenn die Zoo-Besucher weg sind, wird der Zoo-Parkplatz zum Straßenstrich. Der Waldspaziergänger macht hierum besser einen Bogen, weil man leicht für einen Spanner gehalten wird. Mit Fotoapparat lasse man sich hier tunlichst nicht sehen.

Ein Wald voller Autos. Abends, wenn die Zoo-Besucher weg sind, wird der Zoo-Parkplatz zum Straßenstrich. Der Waldspaziergänger macht hierum besser einen Bogen, weil man leicht für einen Spanner gehalten wird. Mit Fotoapparat lasse man sich hier tunlichst nicht sehen.

WIRD FORTGESETZT.

Bilder einer Wanderung (9-19)

Quakende Enten auf dem Dickelsbach bei Großenbaum.

Quakende Enten auf dem Dickelsbach bei Großenbaum.

Eine der meistbefahrenen Eisenbahnlinien Europas, von der Großenbaumer Brücke aus gesehen..

Eine der meistbefahrenen Eisenbahnlinien Europas, von der Großenbaumer Brücke aus gesehen..

Oben: Richtung Hauptbahnhof, Essen, Dortmund, Hannover, Berlin.

Unten: Richtung Düsseldorf, Köln, Bonn, Mainz, Karlsruhe, Freiburg, Basel.

Wie oft fuhr ich im IC unter der Brücke nach Düsseldorf, Bonn vor allem, aber auch Mainz, Karlsruhe und Freiburg (Basel nie) – der Arbeit und der Liebe wegen. In letzter Zeit immer seltener. Nach Berlin fahre ich auch nicht mehr.

Merke:

Kommt Zeit, kommt Rath, kommen Derendorf.

Solche Mauern hatten früher eine sehr viel größere Bedeutung als heute, und waren auch länger. Hier eine sehr abgelegene Industrie, zu der aber auch am Himmelfahrtstag große LKWs hin fahren (habe ich gesehen).

Solche Mauern hatten früher eine sehr viel größere Bedeutung als heute, und waren auch länger. Hier eine sehr abgelegene Industrie, zu der aber auch am Himmelfahrtstag große LKWs hin fahren (habe ich gesehen).

Blick hinab auf den Großenbaumer See, auch als „Freibad Großenbaum“ bezeichnet. Früher sagte man: Strandbad.

Blick hinab auf den Großenbaumer See, auch als „Freibad Großenbaum“ bezeichnet. Früher sagte man: Strandbad.

Und? Nichts! Kein Strandleben im Strandbad. Ein stillgelegtes Strandbad? Scheint so.

Wasser ist aber noch drin. Der Oberbürgermeister hat den Stöpsel noch nicht gefunden.

Gucken Sie mal genau hin. Da hinten am Horizont, links neben der Baumgruppe in der Mitte: Ein Hochofen.

Die Brücke, die ich vorhin erwähnte. Früher sah man die schon von Weitem, wenn man sich ihr näherte. Heute erblickt man sie erst, wenn man sie fast erreicht hat.

Die Brücke, die ich vorhin erwähnte. Früher sah man die schon von Weitem, wenn man sich ihr näherte. Heute erblickt man sie erst, wenn man sie fast erreicht hat.

Früher! Ja! Früher! Da konnte man den Blick über Landschaften genießen. Das war gut dafür, sich im Leben und in der Welt zu orientieren. Heute gibt es kaum noch eine Landschaft, die noch nicht zugewachsen ist.

Angelangt in Huckingen. Gucken Sie mal auf die Landkarte, wie weit ich gehe!

Angelangt in Huckingen. Gucken Sie mal auf die Landkarte, wie weit ich gehe!

Also, das sieht ja so aus, als hätte man die ganze Landschaft davongetragen und nur das Haus stehengelassen.

Also, das sieht ja so aus, als hätte man die ganze Landschaft davongetragen und nur das Haus stehengelassen.

„Aufgrund eines technischen Defekt“, „weiteres außer Betrieb – “.

„Aufgrund eines technischen Defekt“, „weiteres außer Betrieb – “.

Hier scheint auch ein sprachlicher Defekt vorzuliegen.

Hübsche junge Dame (guckt mißtrauisch).

Bilder einer Wanderung (1-8)

Die katholischen Hochfeste, die in den Frühling fallen, wenn es lange hell bleibt, und die zudem gesetzliche Feiertage sind („Christi Himmelfahrt“, Pfingstsonntag, „Fronleichnam“) nutze ich für ausgedehnte Wanderungen durch Wälder, Felder und Siedlungen – ich sagte es bereits.

Die dafür verwendete Zeit ist Arbeitszeit. Denn im weiten Horizont werden Arbeiten vorbereitet. Man erinnere sich an Nietzsche: „Mißtraue einem Gedanken, der nicht beim Gehen entstanden ist.“ Soll heißen: Einen Gedanken, der beim Gehen entstanden ist, klann man schon fast vertrauen.

Der Wambachsee.

Der Wambachsee.

Denken Sie dran: Alle Bilder kann man durch Anklicken vergrößern.

Der Wambachsee an anderen, schmalen Ende. Das Nordufer vom Südufer aus gesehen. Am Nordufer reihen sich Privatgrundstücke aneinander, die bis zum Seeufer reichen. Privatufer. Früher war sowas nicht nur möglich, sondern auch denkbar.

Der Wambachsee an anderen, schmalen Ende. Das Nordufer vom Südufer aus gesehen. Am Nordufer reihen sich Privatgrundstücke aneinander, die bis zum Seeufer reichen. Privatufer. Früher war sowas nicht nur möglich, sondern auch denkbar.

Nun soll das letzte Stückchen frei zugängliches Ufer auch noch einem Villenerbauer überlassen werden.

Warum werden die Stadtplaner nicht einfach aus der Stadt gejagt? Ist von denen jemals etwas Erfreuliches gekommen?

Auf der schmalen Landenge zwischen dem Wambachsee und dem Haubachsee ist ein großer Kinderspielplatz. Nähert man sich, hört man an solchen Tagen die hellstimmige Spielfreude der Kinder. Sich als einzelner Mann mit einem Fotoapparat zu nähern ist allerdings lebensgefährlich. Fotos von Kindern!

Auf der schmalen Landenge zwischen dem Wambachsee und dem Haubachsee ist ein großer Kinderspielplatz. Nähert man sich, hört man an solchen Tagen die hellstimmige Spielfreude der Kinder. Sich als einzelner Mann mit einem Fotoapparat zu nähern ist allerdings lebensgefährlich. Fotos von Kindern!

Eine unaufgeklärte Gesellschaft entsteht nicht allein durch zu geringe Verbreitung der Aufklärung, sondern mehr noch durch eine zu große Verbreitung der Dummheit. In der Warengesellschaft ist auch die Dummheit ein Produkt.

Hier habe ich gearbeitet, auch an Wochenenden. Auch an Feiertagen: Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg-Buchholz. Die Last der (wirklich sehr schweren) Arbeit war dadurch halbiert, daß mein Job bis zum 31. Oktober 1971 befristet war – Und dann hatte ich noch so viel Resturlaub, daß ich schon einige Wochen vorher adieu sagen konnte.

Hier habe ich gearbeitet, auch an Wochenenden. Auch an Feiertagen: Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg-Buchholz. Die Last der (wirklich sehr schweren) Arbeit war dadurch halbiert, daß mein Job bis zum 31. Oktober 1971 befristet war – Und dann hatte ich noch so viel Resturlaub, daß ich schon einige Wochen vorher adieu sagen konnte.

WIRD FORTGESETZT.

Dahinter kam ich (3)

Ich erinnere mich, daß man, diesen Weg gehend, freien Blick ins Nachtigallental hatte.

Ich erinnere mich, daß man, diesen Weg gehend, freien Blick ins Nachtigallental hatte.

Wenn ich hierhin gelangt bin, war ich schon lange unterwegs. Da hinten ist eine Bank, und dort dachte ich immer: „Ach, wäre das schön, wenn man jetzt eine Zigaretten rauchen könnte.“ Aber das wäre vielleicht ein Genuß nicht ohne Reue (und sowieso ein schlechtes Vorbild) und unterblieb auch schon zu Zeiten, als ich noch Tabakgenießer war (ist gar nicht so lange her).

Wenn ich hierhin gelangt bin, war ich schon lange unterwegs. Da hinten ist eine Bank, und dort dachte ich immer: „Ach, wäre das schön, wenn man jetzt eine Zigaretten rauchen könnte.“ Aber das wäre vielleicht ein Genuß nicht ohne Reue (und sowieso ein schlechtes Vorbild) und unterblieb auch schon zu Zeiten, als ich noch Tabakgenießer war (ist gar nicht so lange her).

Und so ist, zurückgelehnt, die Perspektive, speziell im Frühling, wenn das Laub-Dach noch erst entsteht, der Blick in den Himmel noch frei und der Waldboden noch nicht laubbeschattet ist.

Und so ist, zurückgelehnt, die Perspektive, speziell im Frühling, wenn das Laub-Dach noch erst entsteht, der Blick in den Himmel noch frei und der Waldboden noch nicht laubbeschattet ist.

Die Fichte fiel um. Sie soll liegen bleiben!

Die Fichte fiel um. Sie soll liegen bleiben!

Auch eine Kastanie steht hier.

Auch eine Kastanie steht hier.

Dieser Weg ist die Grenze zwischen Duisburg (rechts) und Mülheim (links, wir gehen also in südliche Richtung).

Dieser Weg ist die Grenze zwischen Duisburg (rechts) und Mülheim (links, wir gehen also in südliche Richtung).

Ein Stück weiter. Hier zerschneidet eine Bahnlinie den Wald.

Ein Stück weiter. Hier zerschneidet eine Bahnlinie den Wald.

Oft argwöhnte man, ob der Wald die Industrie überleben kann. Inzwischen liegt es näher zu argwöhnen, ob die Industrie (wie wir sie kennen) überleben wird.

Wir überqueren aber (diesmal) nicht die Bahngleise, sondern gehen rechts runter durch das Nachigallental.

Die Kiefern und Fichten, die von hier aus zu sehen sind, stehen in einem unzugänglichen Bereich. Aus keiner Richtung führt ein Weg dort hin. Sowas müßte es mehr geben.

Die Kiefern und Fichten, die von hier aus zu sehen sind, stehen in einem unzugänglichen Bereich. Aus keiner Richtung führt ein Weg dort hin. Sowas müßte es mehr geben.

Die Bäume stehen noch nicht im vollen Laub und lassen noch viel Sonnenlicht hindurch. Der Bach glitzert silbern. Ein Naturschapiel, das hier nur im Frühling zu sehen ist.

Die Bäume stehen noch nicht im vollen Laub und lassen noch viel Sonnenlicht hindurch. Der Bach glitzert silbern. Ein Naturschapiel, das hier nur im Frühling zu sehen ist.

Man erreicht den „Forellenteich“, und damit der Wanderer nicht da reinfällt, hat man einen Zaun hingestellt – zum Glück nicht in der Zaun-Architektur der 80er Jahre!

Man erreicht den „Forellenteich“, und damit der Wanderer nicht da reinfällt, hat man einen Zaun hingestellt – zum Glück nicht in der Zaun-Architektur der 80er Jahre!

Der Forellenteich besteht aus zwei Teichen, dem oberen und dem unteren.

Der Forellenteich besteht aus zwei Teichen, dem oberen und dem unteren.

In den Jahren seitdem ich hier gern unterwegs bin habe ich beobachtet, wie der Bach, der in den Teich fließt, Sand dort hineingeschoben und eine Halbinsel geformt hat, auf der nicht nur Schilf und Gräser, sondern auch Bäume wachsen.

Ob in dem Forellenteich Forellen sind oder jemals waren, weiß ich nicht.

In den unteren Forellenteich springen gern Hunde hinein.

In den unteren Forellenteich springen gern Hunde hinein.

Nicht nur in den Wäldern will ich sein, auch hinter ihnen.

Nicht nur in den Wäldern will ich sein, auch hinter ihnen.

Ich wollte immer schon dahinterkommen.

Dahinter kam ich (2)

Der „Heilige Brunnen“ (so heißt das immer noch).

Der „Heilige Brunnen“ (so heißt das immer noch).

Regenwasser, das durch die Sandschichten versickerte und auf eine wasserundurchlässige Lehmschicht traf, so daß es am Südhang dieser Anhöhe wieder zutage trat. Also kein Wasser aus tieferen Schichten (sog. Mineralwasser) mit eventuell heilender Wirkung. Zur Kultstätte (in natursteinerner Monumentalität) wurde diese Stelle erst in den 30er Jahren erhoben.

Da hat man dann Kurzbehoste hingeleitet, damit die hier andächtig herumstehen und lauthals irgendwas schwören.

„Kein Trinkwasser“ steht in Stein gemeißelt da drüber.

Das Rinnsal hat ein richtiges Tal in die Landschaft geschnitten. (Nimm dir Zeit).

Das Rinnsal hat ein richtiges Tal in die Landschaft geschnitten. (Nimm dir Zeit).

Dort, fern des Weges, entstand damals (1978) der legendäre 360-Grad-Schwenk zum Ende des Films „Le Onze Mai“ (Hut-Filmproduktion, auf DVD erhältlich).

Dort, fern des Weges, entstand damals (1978) der legendäre 360-Grad-Schwenk zum Ende des Films „Le Onze Mai“ (Hut-Filmproduktion, auf DVD erhältlich).

Wer nicht weiß, daß damals die Kamera hier sich drehte, würde heute es nicht erkennen. Der halbzerfallene Hochsitz ist jetzt ganz zerfallen.

Mir fällt ein: Meine liebe Freundin Lina hat über einen Spaziergang auf diesen Wegen eine ihrer Kurzgeschichten geschrieben. Eine hochprickelnde, tieferregende Geschichte! Ist sowas möglich, über einen Waldspaziergang eine Erotik-Story zu schreiben? Ja. Die kann sowas.

Mir fällt ein: Meine liebe Freundin Lina hat über einen Spaziergang auf diesen Wegen eine ihrer Kurzgeschichten geschrieben. Eine hochprickelnde, tieferregende Geschichte! Ist sowas möglich, über einen Waldspaziergang eine Erotik-Story zu schreiben? Ja. Die kann sowas.

Wird fortgesetzt.

Dahinter kam ich (1)

Die Route vom vorigen Samstag begann, wie so oft, mit dem Betreten des Uni-Geländes.

Die Route vom vorigen Samstag begann, wie so oft, mit dem Betreten des Uni-Geländes.

Das ist hinter den Uni-Gebäuden. Dort, hinter dem Kunst- und Musiktrakt, lagen wir im Gras. Aber nicht mehr lange. Dafür wurde da der schönste Uni-Parkplatz Mitteleuropas angelegt. Wenigstens das.

Das ist hinter den Uni-Gebäuden. Dort, hinter dem Kunst- und Musiktrakt, lagen wir im Gras. Aber nicht mehr lange. Dafür wurde da der schönste Uni-Parkplatz Mitteleuropas angelegt. Wenigstens das.

Im Kunst- und Musiktrakt ist glaub ich keine Kunst und Musik mehr. Alles war, nix is mehr.

Pollen-Allergiker freuen sich über was anderes.

Pollen-Allergiker freuen sich über was anderes.

Wenn man die Eisenbahngleise und die Autobahn hinter dem Unigelände mittels Brücke überquert hat, geht es hier nach ganz oben.

Wenn man die Eisenbahngleise und die Autobahn hinter dem Unigelände mittels Brücke überquert hat, geht es hier nach ganz oben.

„Da rauf? Nein. Da geh‘ ich nicht“, sprach einst der schwerwiegende Hansjürgen Bott. Dem war das zu hoch. Darum sind wir an dem Tag eine andere Strecke gegangen.

Hier, und nicht, wie die Legende sagt, auf dem Kaiserberg, ist tatsächlich die höchste Punkt von Duisburg erreicht.

Hier, und nicht, wie die Legende sagt, auf dem Kaiserberg, ist tatsächlich die höchste Punkt von Duisburg erreicht.

In die andere Richtung geguckt: Früher hatte man von hier aus freien Blick bis nach Hochfeld. Ist jetzt zugewachsen.

In die andere Richtung geguckt: Früher hatte man von hier aus freien Blick bis nach Hochfeld. Ist jetzt zugewachsen.

Wir werden daran erinnert, daß der Wald, wie wir ihn kennen und wie er reichlich mythologisiert wird, eine Kulturlandschaft ist: bewirtschaftet oder (bestenfalls) als „Erholungsgebiet“ gestaltet (oder beides).

Wir werden daran erinnert, daß der Wald, wie wir ihn kennen und wie er reichlich mythologisiert wird, eine Kulturlandschaft ist: bewirtschaftet oder (bestenfalls) als „Erholungsgebiet“ gestaltet (oder beides).

Der Deutsche Wald, besungen und ins Herz geschlossen, ist gerade mal 200 Jahre alt und eine Erfindung der Romantik. Soll heißen: Der Bürger eignete ihn sich an. (Später auch die Arbeiterjugend mit der Naturfreundebewegung).

Vorher hatte der Wald bei der Masse der Menschen wenig Sympathie. Er durfte als feudaler Wirtschaftsraum sowieso nicht betreten werden, noch nicht einmal, um Reisig zu sammeln – vom Sammeln von Waldfrüchten, Pilzen und vom Jagen gar nicht zu reden. Was anderes hatte mit dem Wald kein Mensch im Sinn, also schon gar nicht seelische Erbauung.

Man mied den Wald, nicht nur aus Furcht vor wilden Tieren und davor, im Dickicht und im Morast zu versinken, sondern vor allem aus Angst vor den Hexen und Kobolden, die dort ihr Unwesen trieben!

Diese Drainagerohre (oder wie nennt man das) sorgen für geordneten Abfluß, und sie entziehen so den Kobolden ihre Entfaltungsräume.

„Waldgottesdienst“. An schönen Sonntagen und Feiertagen wie Himmelfahrt finden hier Gottesdienste statt. Gläubige Menschen haben oft einen Sinn für Naturschönheit, der uns Materialisten auch nicht schlecht stehen würde.

„Waldgottesdienst“. An schönen Sonntagen und Feiertagen wie Himmelfahrt finden hier Gottesdienste statt. Gläubige Menschen haben oft einen Sinn für Naturschönheit, der uns Materialisten auch nicht schlecht stehen würde.

Alles war, nix is mehr (3)

Im vorigen Jahr bin ich nur einmal im Wald gewesen. Dann kam ein Sturm, und in den folgenden Monaten wurde wegen der Gefahr durch herunterstürzende Äste vom Betreten des Waldes (mehr oder weniger administrativ) dringend abgeraten. Erst im Spätherbst wurde der Wald wieder „freigegeben“, aber dann gehe ich kaum in den Wald, weil es dann so früh dunkel wird.

In diesem Jahr kam der Frühling wieder mit einem Sturm, der Äste zerbrach. Wieder hieß es: Meiden Sie erstmal den Wald.

Also verlegte ich meine Erkundungsgänge vollends in die besiedelten Teile meiner Heimatregion – ohne Bedauern, weil für mich seit je das Erkunden zwischen Mauern dem Erkunden zwischen Bäumen mindestens gleichrangig ist.

Allerdings birgt auch die Großstadt Ast-Gefahren (erinnern Sie sich an Ödön von Horváth).

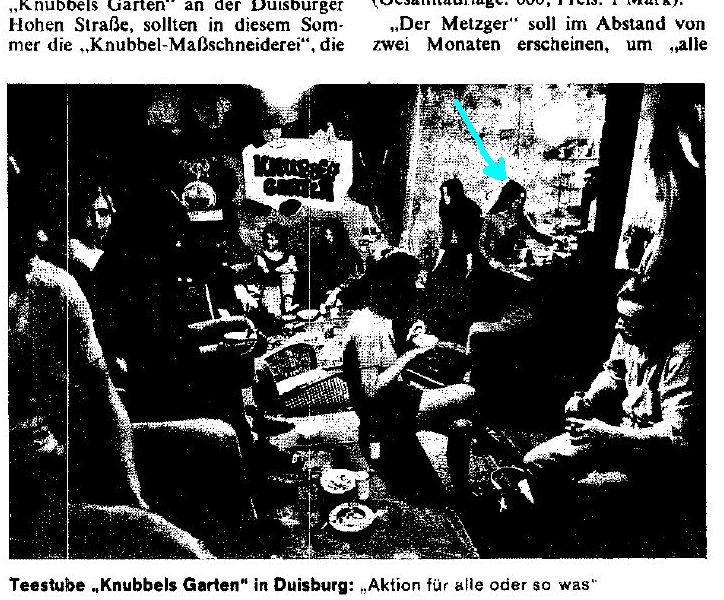

Hohe Straße, also in „bester City-Lage“: Hinter den gelben Klinkersteinen war der erste (und eigentlich auch einzige jemalige) Head Shop, gegründet 1971 von Lutz Ringer (Bröselmaschine). Monatsmiete: 500 Mark. Zwei Räume. In den hinteren Raum drang nur die informelle Tee-Gesellschaft vor. Der Laden hieß „Knubbels Garten“, weil er Teil des Törn-Projekts „Knubbel Afa“ war. In der Zeit seines Bestehens an dieser Stelle (!) war Knubbels Garten einer meiner Lieblings-Aufenthaltsorte.

Hohe Straße, also in „bester City-Lage“: Hinter den gelben Klinkersteinen war der erste (und eigentlich auch einzige jemalige) Head Shop, gegründet 1971 von Lutz Ringer (Bröselmaschine). Monatsmiete: 500 Mark. Zwei Räume. In den hinteren Raum drang nur die informelle Tee-Gesellschaft vor. Der Laden hieß „Knubbels Garten“, weil er Teil des Törn-Projekts „Knubbel Afa“ war. In der Zeit seines Bestehens an dieser Stelle (!) war Knubbels Garten einer meiner Lieblings-Aufenthaltsorte.

Gegenüber davon: Damals war das ein Pommes-Restaurant: Nix als eine Pommes-Bude, aber groß wie ein Restaurant. Hieß: „Pferdestall“ (wohl wegen der rustikalen Holz-Innenarchitektur) und war ein „Szene-Treff“ (wie man heute sagen würde). Ja: die „Freaks“ ernährten sich teilweise auch von Pommes Frites und Curry-Freakadellen und derlei. Da war man noch ganz unverkrampft.

Gegenüber davon: Damals war das ein Pommes-Restaurant: Nix als eine Pommes-Bude, aber groß wie ein Restaurant. Hieß: „Pferdestall“ (wohl wegen der rustikalen Holz-Innenarchitektur) und war ein „Szene-Treff“ (wie man heute sagen würde). Ja: die „Freaks“ ernährten sich teilweise auch von Pommes Frites und Curry-Freakadellen und derlei. Da war man noch ganz unverkrampft.

Später war da drin dann ein Französisches Restaurant. Die hatten sogar einen Michelin-Stern.

Und jetzt ist das da. Kurz nachdem ich das Foto aufgenommen hatte, ging da so’n Kerl rein mit Kampfhund. Wenn der ohne den Hund gewesen wäre, hätte ich gedacht: Jetzt fehlt nur noch der Kampfhund.

Rudi Kalamees zog mit seinem einträglichen Schallplattenladen „Disc“ auch auf die Hohe Straße, in den Eck-Laden am Buchenbaum. Der hatte mehr Platz als er brauchte und einen zweiten Eingang. Also zog Knubbels Garten ein paar Häuser weiter als Rudis Untermieter (Monatsmiete jetzt 300 Mark). Knubbels Garten war, wo jetzt „Sun Express“ drüber steht.

Rudi Kalamees zog mit seinem einträglichen Schallplattenladen „Disc“ auch auf die Hohe Straße, in den Eck-Laden am Buchenbaum. Der hatte mehr Platz als er brauchte und einen zweiten Eingang. Also zog Knubbels Garten ein paar Häuser weiter als Rudis Untermieter (Monatsmiete jetzt 300 Mark). Knubbels Garten war, wo jetzt „Sun Express“ drüber steht.

Niedrigere Miete klang verführerisch. Und von dem viel frequentierten Plattenladen (nur Freak-Musik) kam man direkt in den Head Shop, ohne trennende Tür dazwischen. Aber so gut war das nicht. Man kam sich plötzlich vor wie in einer Kneipe, in der aber nichts richtig funktioniert. Außerdem: Nachbar zur Rechten war das berüchtigte Prosesse (was ein Anagramm von „Espresso“ ist) für Hardcore-Freaks. Da war es mit der Ruhe vorbei.

Und: Rudi Kalamees war ein Katastrophen-Mensch. Katastrophen Menschen leben nicht nur in der Katastrophe, sondern ventilieren sie auch.

Den Plattenladen machte er zu und stattdessen dort eine Kneipe auf mit dem phantasievollen Namen „Pub“. Da wurde er aber bald ausgebootet, nachdem er den Lutz und seinen Head Shop ausgebootet hatte. Die Frühgeschichte enthält nicht nur Ruhmestaten.

Der wohnte da auch nicht mehr über dem Laden. Da wohnte dann der Karl Hellbach (Bruder von dem Bröselmaschine-Schlagzeug-Tushita-Mike Hellbach). Der hatte sein Zimmer (Fenster über der Kneipentür) ganz schwarz tapeziert. Das machte nichts, denn ich mußte da ja nicht länger bleiben als ab und zu mal zu Besuch.

Knubbels Garten ging kaputt durch zu viel Kollektivität (jawohl!). Außerdem hatte Inhaber Lutz sich auf den Weg gemacht zu einem längeren Auslandsaufenthalt, ohne die Vertretung zu regeln. Ich war damals mit meinem Zivildienst noch nicht zu Ende und hatte tagsüber keine Gelegenheit, den Laden unter eigener strenger Regie zu leiten. Ich hätte erstmal die ganzen Schnorrer rausgeschmissen, die immer die Einnahmen des Vortages verfrühstückten.

Exkurs: Den Eschhaus-Buchladen habe ich als eine Chance gesehen, die kurze Tradition von Knubbels Garten wieder aufzugreifen. Aber da haben wir (Magda und ich) gesagt: Da lassen wir uns von keinem reinreden! Hier herrscht die Autokratie der Künstler! Das haben manche uns übelgenommen.

Der Spiegel berichtete sogar über das ins Chaos abgleitende Projekt. Aber darüber habe ich hier ja schon mal berichtet (ja! Klicken Sie!). Der türkise Pfeil zeigt auf Anne.

Der Spiegel berichtete sogar über das ins Chaos abgleitende Projekt. Aber darüber habe ich hier ja schon mal berichtet (ja! Klicken Sie!). Der türkise Pfeil zeigt auf Anne.

An der Ecke war ein Espressomaschinen-Café. Und was ist da heute drin? Ein Friseurladen. Natürlich.

An der Ecke war ein Espressomaschinen-Café. Und was ist da heute drin? Ein Friseurladen. Natürlich.

In der Galerie Kugel sind Originale von Uecker ausgestellt. Echte Ueckere!

In der Galerie Kugel sind Originale von Uecker ausgestellt. Echte Ueckere!

Wenn ein Flachdach-Gebäude im Kantpark steht, wird Karl Kraus zitiert.

Wenn ein Flachdach-Gebäude im Kantpark steht, wird Karl Kraus zitiert.

Ganz früher war hier die Stadtbibliothek drin, später das „Heimatmuseum“ (heute: Stadt- und Kulturhistorisches Museum). Jetzt sind da Räume für die Bildende Kunst.

Gegenüber: Was ist jetzt eigentlich da drin, wo früher das Shalom drin war? Natüüürlich! Ein Friseurladen. Was sonst!

Gegenüber: Was ist jetzt eigentlich da drin, wo früher das Shalom drin war? Natüüürlich! Ein Friseurladen. Was sonst!

Eine Tür weiter. Das ist die Kneipe, in der im November 1972 die Eschhaus-Initiative gegründet wurde. Warum die Tür, die ursprünglich weiter rechts war, zugemauert wurde und eine neue Tür an der jetzigen Stelle eingerichtet wurde, verstehe ich nicht.

Eine Tür weiter. Das ist die Kneipe, in der im November 1972 die Eschhaus-Initiative gegründet wurde. Warum die Tür, die ursprünglich weiter rechts war, zugemauert wurde und eine neue Tür an der jetzigen Stelle eingerichtet wurde, verstehe ich nicht.

Alles war, nix is mehr. Man kann kaum noch schnell genug fotografieren, wo blinde Zerstörungswut tobt.

Alles war, nix is mehr. Man kann kaum noch schnell genug fotografieren, wo blinde Zerstörungswut tobt.

Oberbürgermeister Sören Link ist ein Gauch.

Da hätten wir den Sauerland ja gleich behalten können.

Ich habe die mit der Industrialisierung entschwundene Bezeichnung „Gauch“ genutzt. Ich wollte durchaus nicht „Gauck“ schreiben. Ich will ja niemanden beleidigen.