Alles, aber auch wirklich alles wird geregelt durch Angebot & Nachfrage. Gegenwärtig ist die Nachfrage nach Phrasen so groß wie schon lange nicht mehr.

„Aufeinander zugehen“ (bzw. „auf die Menschen“), „bürgernah“, „Verantwortung“, „nahebringen“, „auf das Nahebringen zugehen“, „Verantwortung für die Bürgernähe“, „die Menschen mitnehmen“, „Entschiedenheit im Miteinander“, „Verantwortung mitbringen“, „die Menschen zu den Bürgern bringen“, „Bürgernähe transparent machen“, „Transparenz verantworten“, „mit Inhalten füllen“, „das Wir im Uns“, „das Wir in unserer Verantwortung“, „das Ganze“.

Und der Papst war auch schon da.

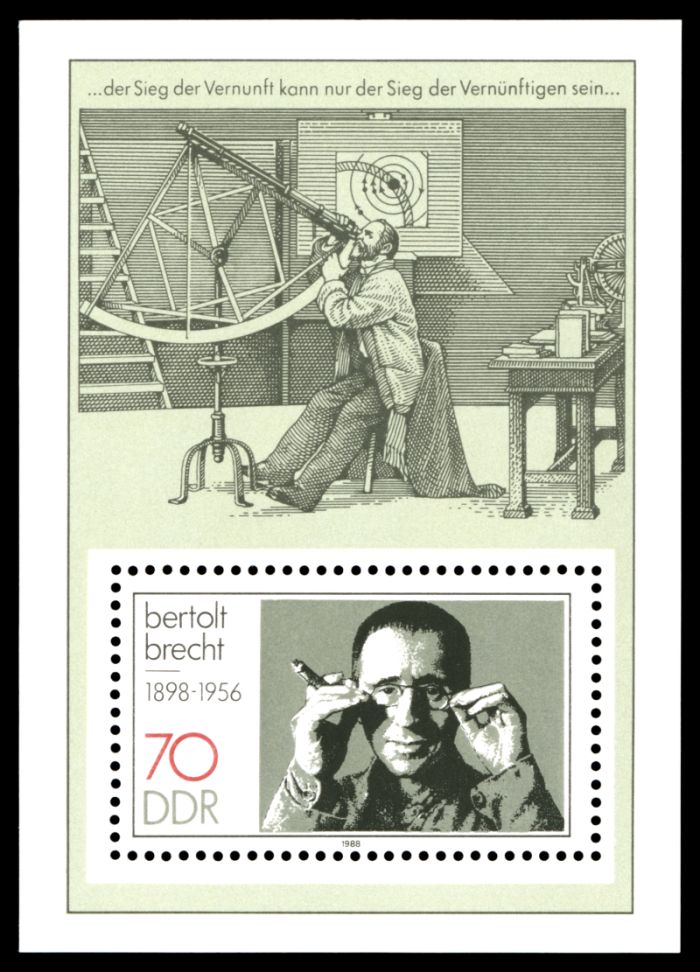

Da die Geschäfte weitergehen müssen, muß der Kalte Krieg im Inneren weitergehen. „Da ist Tünche nötig“ (Brecht).

Ihr werdet euch noch umgucken, soll Gesine Lötzsch gesagt haben. Von wegen! Wenn der Gauck so ein paar richtig militaristische Sentenzen losgelassen haben wird, dann werden die Grünen noch lauter jubeln. Und der Trittin redet, als hätte er einen Homburg auf dem Kopp. Der ist ja jetzt sowas von Staatsmann! (Jedenfalls hat er die Pose geübt). Der beantwortet zum Beispiel im Interview keine Frage mehr.

Also, ich finde, der Gauck könnte sich doch wenigstens mal einen Schnäuz stehen lassen.

Also, ich finde, der Gauck könnte sich doch wenigstens mal einen Schnäuz stehen lassen.

Schlagwort-Archiv: Brecht

Kann mir das mal einer erklären?

„Unglücklich das Land, das keine Helden hat.

Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“

Brecht

Vor einem Jahr wurde hier die Desolation eines Kriegsdenkmals thematisiert. Eine Schande fällt in sich zusammen. Erinnern Sie sich? Klicken Sie auf den Link.

Doch in der Zwischenzeit hat sich in der Denkmalpflege was getan.

Doch in der Zwischenzeit hat sich in der Denkmalpflege was getan.

Schauen Sie:

Lauter Stofftiere nehmen den Platz der Heldentumsschaustellung für sich in Anspruch. Komisch!

Dem verlogenen Heldentum einen Tort, scheint mir die Erklärung zu sein.

Bitte lesen Sie im DISSkursiv:

http://www.disskursiv.de/2014/07/28/netzfundstuecke-teddys-gegen-kriegsverherrlichung/

und:

http://www.disskursiv.de/2014/07/28/netzfundstuecke-denk-mal/

Und ich erinnere auch nochmal an die Siegfried-Uminterpretation.

Die werden nicht auf dem Kaiserberg der Witterung und der Willkür ausgesetzt, das ist versprochen. Stets gern für die gute Sache verfügbar genießen Sie den Schutz meines Daches.

Die werden nicht auf dem Kaiserberg der Witterung und der Willkür ausgesetzt, das ist versprochen. Stets gern für die gute Sache verfügbar genießen Sie den Schutz meines Daches.

Der Ostermarsch ist eine gute Sache

Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm!

Der schönste Teil von Deutschland ist das Ruhrgebiet.

Der schönste Teil von Deutschland ist das Ruhrgebiet.

Das Schönste am Ruhrgebiet ist der Ostermarsch Ruhr.

Hier der Ablauf von Ostersamstag bis Ostermontag von Duisburg nach Dortmund (Bild anklicken zum Vergrößern):

Es fängt also am Samstag um 10.30 Uhr an. Aber man kann auch schon früher kommen und Kaffee bestellen, weil wir mit unserem ANTIMILITARISCHISCHEN BUCH-BASAR auch schon früher da sind und Kaffee anbieten.

Es fängt also am Samstag um 10.30 Uhr an. Aber man kann auch schon früher kommen und Kaffee bestellen, weil wir mit unserem ANTIMILITARISCHISCHEN BUCH-BASAR auch schon früher da sind und Kaffee anbieten.

(Der Antimilitaristische Buch-Basar ist ein Angebot der DFG-VK Duisburg in Kooperation mit der Buchhandlung Weltbühne).

Das Schönste am Ostermarsch Ruhr ist unser Büchertisch.

Hier im Inneren des Landes, da leben sie noch

Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Kann sein, daß ich noch nicht zur Schule ging. Irgendein Mann war bei uns zu Hause, irgend so‘n Meister oder sowas, irgend so‘n 50er-Jahre-Typ, irgend so‘n Wirtschaftswunder-Heini mit dickem Bauch und Glatze. Der stand im Korridor und verabschiedete sich, und ich stand auch da rum, und mich sehend rief dieser Mann: „Aha, das ist also der Stammhalter!“

Es war mir immer peinlich, wenn ich als Kind von Erwachsenen betrachtet und begutachtet wurde. Man setzte Erwartungen in mich, aber was waren das für Erwartungen? Schon von Kindesbeinen an hatte ich eine Aversion gegen plumpe Jovialität. Aber dieses Zusammentreffen war mir besonders peinlich, ja, ich empfand es als bedrohlich.

Zwar hatte ich kaum eine vage Ahnung davon, was unter einem „Stammhalter“ denn nun zu verstehen ist. „Männlicher Nachkomme“ ist damit zunächst einmal gemeint, das verstand ich schon. Indem man den männlichen Erstgeborenen als „Stammhalter“ tituliert, ist damit implizit gesagt, daß dem männlichen Geschlecht ein besonderer Vorrang gebührt. Und das ist nun etwas, was man Kindern tunlichst nicht einzutrichtern hat! „Stammhalter“ gehört zur selben Wortfamilie wie „Haushaltsvorstand“. Dieser Titel war in den 50er Jahren tatsächlich gebräuchlich. Das war die offizielle Bezeichnung für den Familienvater. Und glauben Sie mir: Damals hatte der Haushaltsvorstand von Haushalt überhaupt keine Ahnung.

Das war die Zeit, in der ich die Erwachsenen reden hörte, daß es so alle 20 bis 25 Jahre Krieg gibt. Das sei nun mal der Lauf der Welt, da war man sich sicher. Erstaunlicherweise aber löste die Aussicht auf einen bevorstehenden Weltkrieg weit und breit kein Entsetzen aus. Diejenigen, die den letzten Weltkrieg (oder sogar auch den vorletzten) selbst miterlebt hatten, ergingen sich lieber in Fatalismus, und sie hielten sich für klug. Das liegt daran, daß diese Untertanen vor dem Krieg weniger Angst hatten als vor den Konsequenzen eines Handelns, mit dem man sich dem, was sie für Schicksal hielten, widersetzt. Umhimmelswillen, was würden die Leute dazu sagen! Dann lieber Krieg! Und in einem solchen Erwartungs-Horizont wird der Titel „Stammhalter“ verliehen. Ich fühlte eine Bedrohung, die ich später bei der Lektüre von Bertolt Brecht ausgedrückt fand: „Mit euren Kindern planen sie jetzt schon Kriege.“

Ich hatte kaum eine vage Ahnung davon, was unter einem „Stammhalter“ denn nun zu verstehen ist. Wie in diesem Begriff das Dasein als ganzes und die Sexualität im besonderen reduziert und funktionalisiert wird, konnte ich natürlich erst später erfassen. Aber schon als Kind spürte ich sehr genau: „Vorsicht! Die haben was mit mir vor!“

Haselmäuse

Die dänische Regierung hat sich entschlossen, etwas für die Haselmäuse zu tun. Um Gefahren von den Haselmäusen abzuwenden, wird sogar überlegt, eine geplante Autobahntrasse zu verlegen. Dazu läßt sie sich von Zoologen den Bewegungsradius von Haselmäusen erklären. Haselmäuse bewegen sich in einem Revier von etwa 200 Metern Durchmesser.

Ich nutze diese Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, daß nicht jedes Tier, das „Maus“ genannt wird, auch eine Maus ist. Die Haselmaus gehört nämlich gar nicht zur Nagetierfamilie der Mäuse.

Auch die Spitzmaus ist keine Maus, auch wenn sie so heißt. Die Spitzmaus ist mit den Mäusen nur insoweit verwandt, daß sie gemeinsam mit ihnen zur Klasse der Säugetiere gehört. Die Spitzmaus gehört aber nicht zur Ordnung der Nagetiere, sondern zu den sogenannten Insektenfressern. Sie ist also mit den Igeln und Maulwürfen verwandt.

Insektenfresser sind kleine Sohlengänger mit einem Gebiß aus kleinen spitzen Zähnen. Zu Nagezähnen ausgebildete Schneidezähne hat die Spitzmaus nicht. Im Unterschied zu den Mäusen, die als „Schädlinge“ gesehen werden, macht sich die Spitzmaus durch das Vertilgen von Schädlingsinsekten nützlich. Geringe Sympathie genießt sie allerdings bei den Imkern.

Wenn auch ebenfalls nicht zu den Mäusen zählend, gehört die Haselmaus immerhin zu den Nagetieren. Sie ist mit den Mäusen zwar verwandt, gehört aber zur Familie der Bilche, also zu den nahen Verwandten der Eichhörnchen. Es ihren Verwandten gleichtuend kraxelt die Haselmaus auf Ästen und Zweigen herum und baut etwa zwei Meter über der Erde Nester in Sträuchern.

Haselmäuse sind in Mittel- und Nordeuropa verbreitet. Die dichteste Population von Haselmäusen befindet sich in Dänemark, und zwar auf der Insel Fünen in der Umgebung von Svendborg.

In den Svendborger Gedichten werden allerdings die Haselmäuse an keiner Stelle erwähnt. Wahrscheinlich deshalb nicht, weil ein Gespräch über die Bäume, auf denen die Haselmäuse herumklettern, fast ein Verbrechen ist.

Foto: Björn Schulz / Wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haselmaus.JPG

Vorgestern waren wir in der Spinatwachtel

Ich habe gesagt, da sollte man hingehen. Vorgestern wurde der Beweis erbracht, daß man da auch hingegangen sein sollte. Die Revue hieß „Let’s go underground“ und wurde präsentiert von Marvin Chlada und Lütfiye Güzel in der Spinatwachtel, Duisburg-Hochfeld.

Ebensolche Hervorhebung wie die beiden METZGER-Autoren verdient der bemerkenswerte Kunst-, Kultur- und Gedönsladen.

Schaut her:

http://www.spinatwachtel.eu/

Hermann Borgerding hat berichtet:

Güzel und Chlada in der Spinatwachtel, Tagesgeschehen, Undergroundliteratur und Regen am Todestag von Brian Jones und Jim Morrison. Er fragt: „Was macht eine gute Lesung aus?“ und kommt zu dem Schluß, daß das eine gute Lesung war. Gern zitiertes Zitat: „LaborBefund, Drecksack, Superbastard, Rogue Nation und Der Metzger seien hier nur mal als Beispiele für qualitativ hochwertige und gut laufende (Ich denke mal…) Zines und Anthologien erwähnt! Es geht voran!“

Nein, ich stehe da nicht dumm in der Gegend rum, sondern klug & weise wie bestellt & abgeholt.

Nein, ich stehe da nicht dumm in der Gegend rum, sondern klug & weise wie bestellt & abgeholt.

Chlada testet das Gefühl beim Sprechen in ein Mikrophon. Der Text lautete nicht: „Test Test einszwo einszwo“.

Schauen Sie auch in den fliegenden Koffer!

Schauen Sie auch in den fliegenden Koffer!

Perfektionistische Fotobegucker mögen eingedenk sein, daß in einem von der Abendsonne durchs Fenster beleuchteten Raum ohne Blitzlicht keine rasierklingenscharfe Konterfeis erwartet werden dürfen. Hier kreist und kreißt das Leben nebst Freude an der Arbeit und nicht die Perfektion der Lichtbildnerei.

Worin sich die Fotografie ohne Kunstlicht vom Rest des Daseins unterscheidet sieht man hier: Personen gelangen nur durch völligen Stillstand zur Schärfe. Coca-Cola- und Mineralwasserflaschen haben es da leichter.

Worin sich die Fotografie ohne Kunstlicht vom Rest des Daseins unterscheidet sieht man hier: Personen gelangen nur durch völligen Stillstand zur Schärfe. Coca-Cola- und Mineralwasserflaschen haben es da leichter.

„Der Metzger“ kann man trotzdem noch lesen.

Fotos: Lütfiye (2), Hafenstaedter (3)

Soll ich auch mal in der Spinatwachtel vorlesen? Das ist in Betracht gezogen, und da könnte was draus werden. Wenn es sich konkretisiert, wird hier informiert.

Lütfiye, Lady in black, e-mailte mir gestern den „Plan A“:

„lieber helmut..

sei nicht traurig.. wir verkaufen gaaaaaaaaaaaanz viele bücher und retten die ‚weltbühne‘.“

Ja, da mach ich mit! Mögen die Guten sich an unseren Krallen erfreuen und die Schlechten unsere Grazie fürchten!

Garden in Progress

„Keine Lösung“ oder 60 Jahre 17. Juni

…

Brecht reagierte auf den fragmentarischen Abdruck seines Briefes mit einem zweiten Brief, den das Neue Deutschland am 23.6.1953 veröffentlichte: „Ich habe am Morgen des 17. Juni, als es klar wurde, daß die Demonstrationen der Arbeiter zu kriegerischen Zwecken mißbraucht wurden, meine Verbundenheit mit der Sozialistischen Einheitspartei ausgedrückt. Ich hoffe jetzt, daß die Provokateure isoliert und ihre Verbindungsnetze zerstört werden, die Arbeiter aber, die in berechtigter Unzufriedenheit demonstriert haben, nicht mit den Provokateuren auf eine Stufe gestellt werden, damit nicht die so nötige Aussprache über die allseitig gemachten Fehler von vornherein gestört wird.“ Daß Walter Ulbricht an solcher Art von Loyalität, die das Eingeständnis von Fehlern verlangt hätte, interessiert war, darf man bezweifeln.

Der bekannteste Kommentar von Bertolt Brecht zum „17. Juni“ ist das Gedicht „Die Lösung“ aus den Buckower Elegien. Es ist oft zitiert worden, meist in der Absicht, den Anspruch der DDR, ein demokratischer Staat zu sein, ebenso als ein Ding der Unmöglichkeit hinzustellen wie die Verbindung Brechts mit der DDR. Antikommunisten wollen den Klassiker literaturgeschichlich auf ihre Seite ziehen.

Foto: Bundesarchiv Wikimedia Commons

…

Die sozialistische Demokratie sollte die bürgerliche Demokratie übertreffen. Wo die bürgerliche Demokratie aufhört, geht die sozialistische Demokratie weiter. Sie darf also hinter die bürgerliche Demokratie nicht zurückfallen. Zu den Standards der Demokratie gehört, daß die Regierung vom Volk gewählt wird, dem Volk Rechenschaft schuldet, um das Vertrauen des Volkes bemüht sein muß und dann, wenn sie dieses Vertrauen nicht verdient, abgelöst und durch eine andere Regierung ersetzt werden kann. Das ist der normale Fall. Es fragt sich allerdings, ob dieses Volk, das deutsche, ein normaler Fall ist. Der Gedanke, daß ein Volk, das erst wenige Jahre zuvor zu zwei bis drei Dritteln hinter Hitler hergelaufen ist, mißtrauisch macht und durch nützliches Handeln wenigstens einen Teil des Schadens, den es angerichtet hat, wieder gutmachen sollte, erscheint mir nicht ganz abwegig. Vertrauen ist gut. Aber Kontrolle ist besser. Das hat Lenin zwar nie gesagt, aber es ist richtig, angesichts der Bilanz von 1945. Zu einem solchen Eingeständnis war auch die SED nicht in der Lage. Sie hatte – glaubte sie – dem Faschismus in Deutschland (Ost) die politisch-ökonomische Grundlage entzogen, und das Sein bestimmt das Bewußtsein. Ja. Aber wie schnell? Schon nach 8 Jahren?

Brechts zweiter Brief an die SED nimmt vorweg, was in dem Buch von Stefan Heym „Sechs Tage im Juni“ ausgeführt wurde: Der 17. Juni hatte einen Doppelcharakter. Die Arbeiter in Berlin (und anderswo) hatten Grund zur Unzufriedenheit. Sie demonstrierten und streikten zurecht. Aber dann mischten sich Provokateure unter die Streikenden. Geheimdienstagenten, Saboteure, Halbstarke und antikommunistische Terrorzirkel nutzten die Gunst der Stunde. Selbstverständlich war es so! Die DDR, in die man durch das Brandenburger Tor einfach so hineinspazieren konnte, war bis zum Mauerbau und danach auch noch ein Tummelplatz von Spionen und Saboteuren, die eines Auftrags der westdeutschen Regierung nicht bedurften, aber immer deren Wohlwollen genossen. Sie handelten ganz im Einklang mit der westlichen Politik im Kalten Krieg, der von der „Eindämmung“ zum „Roll back“ übergegangen war.

Gegenüber der offiziellen Lesart im Westen, wo der 17. Juni als Nationalfeiertag begangen wurde, war die Darstellung in Heyms Buch ein großer Fortschritt. Ja, der 17. Juni hatte auch eine reaktionäre, eine faschistische Dimension. Man muß allerdings bezweifeln, daß es wirklich möglich war, die „berechtigte Unzufriedenheit“ und die Provokateure säuberlich voneinander zu „isolieren“. Man muß bezweifeln, daß die antikommunistischen Hetzparolen den Demonstranten souffliert werden mußten.

Biedermänner als Brandstifter

Am 16. und 17. Juni 1953 haben Aufständische in (Ost-)Berlin und Weiterlesen

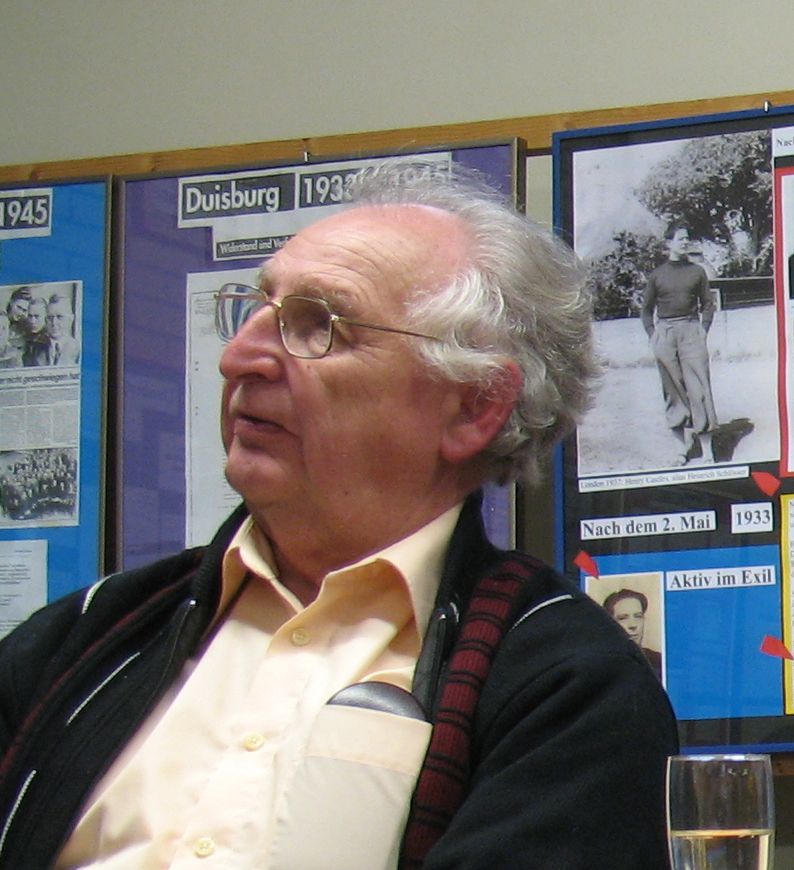

Paul Hafemeister

Er war der „Lesende Arbeiter“ in dem Gedicht von Brecht.

Er war der „Lesende Arbeiter“ in dem Gedicht von Brecht.

Ich sah ihn nicht zum ersten Mal, aber hörte ihn zum ersten Mal reden bei einer Veranstaltung in einer Schulaula im April 1969, zwei Tage vor dem Ostermarsch. Das war eine heftige Veranstaltung, auf der sich auch Gegner der Linken laut bemerkbar machten. Da hielt er eine spontane Rede, mit knappen, deutlichen Formulierungen und so aufgebaut und klar gegliedert, wie sie kein Redenschreiber besser hätte hinkriegen können. Es war ein knapper Abriß über die Geschichte der Arbeiterbewegung in Deutschland im Zwanzigsten Jahrhundert, und: warum die Arbeiter die Mitbestimmung brauchen.

Ich dachte, wenn er so gut reden kann, dann ist er vielleicht Rechtsanwalt oder so etwas. Aber er war Lokführer bei der Werkseisenbahn, und überzeugter und überzeugender Gewerkschafter.

Ich spreche von einer Zeit, in der „die für uns“ bloß „Revisionisten“ und „wir für die“ bloß „Chaoten“ waren. Die nächste Begegnung war bei einem Infostand auf der Königstraße. Er sprach mit mir geduldig, unaufgeregt, interessiert daran, „wie ich das sehe“. „So verschieden sind wir doch gar nicht.“ Er war einer, der beim Diskutieren zuhörte, Antworten gab. Er nahm die ernst, mit denen er sprach. Er hat mir den Weg zur Partei gezeigt.

Wenn wir bei Veranstaltungen in Erscheinung traten, verließen wir uns einfach darauf: „Der Paul wird das schon machen.“ Er wird sich zu Wort melden und mit knappen, deutlichen, durchdachten Formulierungen die Zuhörenden – mindestens – zum Nachdenken bringen.

Auf ihn traf ein weiterer Vers aus einem Gedicht von Brecht zu: „Diese sind unentbehrlich.“

Am 23. Mai 2013 ist unser Genosse Paul Hafemeister 84jährig gestorben.

Das war Tradition, das ließ er sich nicht nehmen. Jedes Jahr trug er das Ostermarsch-Transparent voran. Nur in diesem Jahr, da konnte er nicht mehr.

Der Wander-Zyklus beginnt heute

Der Zyklus der Spaziergänge (nicht ohne Ironie auch „Wanderungen“ genannt) beginnt traditionsgemäß an dem Samstagnachmittag, an dem sich im Wald die Ankündigungen des Vorfrühlings erahnen lassen. Bevor die Zweige ergrünen, zeichnen sie noch ein bizarres Muster in den Himmel. In der Vegetation beginnt ein Umbruchprozeß, in dem kolossale Kräfte sich entfalten werden, die die Landschaft umgestalten. Zeuge dieser Naturprozesse zu sein gehört zu dem großen Gefühlen.

In diesem Jahr mußte ich länger warten, nämlich bis März, um mich auf den Weg zu machen, weil den ganzen Februar über der Winter sich nicht vondannen machen wollte – womit nicht gesagt ist, daß ich im Winter nie unterwegs bin. Aber die Wintertage sind kurz, und dadurch sind die Wander-Radien eingeschränkt.

Mehr darüber wird zu berichten sein, wenn ich in den kommenden Monaten – wie gewohnt – eher bekannte Orte aufsuche als neue zu entdecken. Wer einen neuen Ort entdeckt, sieht ihn in seinem ZUSTAND, wer vertraute Orte aufsucht, sieht ENTWICKLUNGEN und erlebt zudem das Wachwerden von Erinnerungen und Assoziationen.

Ich erinnere an Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat: Mißtraue einem Gedanken, der nicht beim Gehen entstanden ist. So ist das Gehen eine Arbeitsmethode. Indem ich die Wälder, die Auen und die Siedlungen durchstreife, arbeite ich.

„DIE ARBEIT IST NICHT FLUCH FÜR DIE NICHT SKLAVEN SIND“, sagte der Dichter.

Aber das habe ich alles doch schon mal erzählt.

Mutter Courage

Ich fand ein paar Programmzettel vor, die jemand unter der Tür hindurchgeschoben hat, und es wurde sogar von außen ein Plakat aufs Schaufenster geklebt (so, daß die anderen Plakate nicht verdeckt wurden), und ich gebe die Information gern weiter:

Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg von Bertolt Brecht mit Der Musik von Paul Dessau

Inzenierung: Bertolt Brecht Jugendprojekt und Agitpropgruppe Roter Pfeffer

wird aufgeführt am Sonntag, 24. Februar 2013 um 17 Uhr in der Weststadthalle Essen, Thea-Leymann-Straße 23, 45127 Essen.

„Zur Erinnerung an unsere Schirmherrin Hanne Hiob, der wir versprechen, lieber Revolution zu machen als in den dritten großen Krieg gegen andere Völker zu ziehen.“

Veranstalter: Bezirksschülervertretung Essen, DGB-Jugend MEO, FDJ, Linksjugend [solid], SDAJ, unterstützt von Deutscher Freidenkerverband.

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Kontakt: Lisa.K.Lorenz@googlemail.com

Bild: Inszenierung des Berliner Ensemble mit Gisela May als Mutter Courage. Manfred Wekwerth gibt Regieanweisungen.

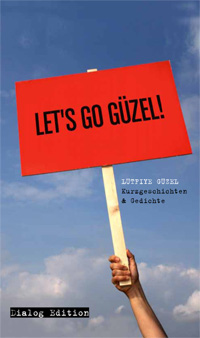

Neu in der Weltbühne: Das zweite Buch von Lütfiye Güzel

Ich empfehle: Lütfiye Güzel: Let’s Go Güzel. Kurzgeschichten und Gedichte. Dialog Edition Gesellschaft für Deutsch-Türkischen Dialog 2013. 88 S. 10 €

Ich empfehle: Lütfiye Güzel: Let’s Go Güzel. Kurzgeschichten und Gedichte. Dialog Edition Gesellschaft für Deutsch-Türkischen Dialog 2013. 88 S. 10 €

Gerrit Wustmann schrieb auf Poetenladen.de:

„Glaubt man den Massenmedien, dann ist Duisburg-Marxloh ein Fanal für all das, wovor Sarrazin und artverwandte Überfremdungsapokalyptiker sich fürchten, in aller Regel ohne je persönlich dort gewesen zu sein. Und da die braune Suppe Auflage bringt, wird sie in großen Kellen immer wieder ausgekippt. Ein paar Meter Luftlinie von Marxloh entfernt liegt Hamborn, Geburtsort von Lütfiye Güzel, um ihre offizielle Vita zu zitieren: „1972 als Poetin auf die Welt gekommen & so weiter“. Dieses & so weiter findet sich in ihren Gedichten und kurzen Prosatexten, die nach ihrem fulminanten Debüt ‚Herzterroristin‘ nun auch ihren zweiten Band „Let’s Go Güzel!“ (Dialog Edition, Duisburg 2013) füllen. Güzel, das ist Türkisch und bedeutet Schön. Von einer ganz besonders melancholisch-bukowskihaften Schönheit sind auch diese Texte. […] ‚Let’s Go Güzel‘ ist so hintersinnig wie der Titel, ein Spiel mit der eigenen Biografie und zugleich mit dem allseits akzeptierten Weltelend, das uns alle angeht – in Form von Gedichten, die wie eine Katze daherkommen, die ganz genau weiß, wann sie die Krallen ausfahren muss.“

Dieses Bild erinnert an die Verse von Brecht:

Die Schlechten fürchten deine Klaue.

Die Guten freuen sich deiner Grazie.

Derlei hörte ich gern

Von meinem Vers.

Und daran erinnert eine andere, ebenfalls von mir geschätzte Schriftstellerin, die Brecht dialektisch variierte:

Mögen die Guten sich an meiner Kralle erfreuen

und die Schlechten meine Grazie fürchten.

Wenn Sie bestellen wollen, dann hier.

Dieses Buch ist, wie alle unsere Angebote, auch im Versand erhältlich.

Erinnern Sie sich stets an den Slogan:

„LIEBE leute BESTELLT bücher IN der BUCHHANDLUNG weltbühne UND sonst NIRGENDS.“

Weltbühne muß bleiben.

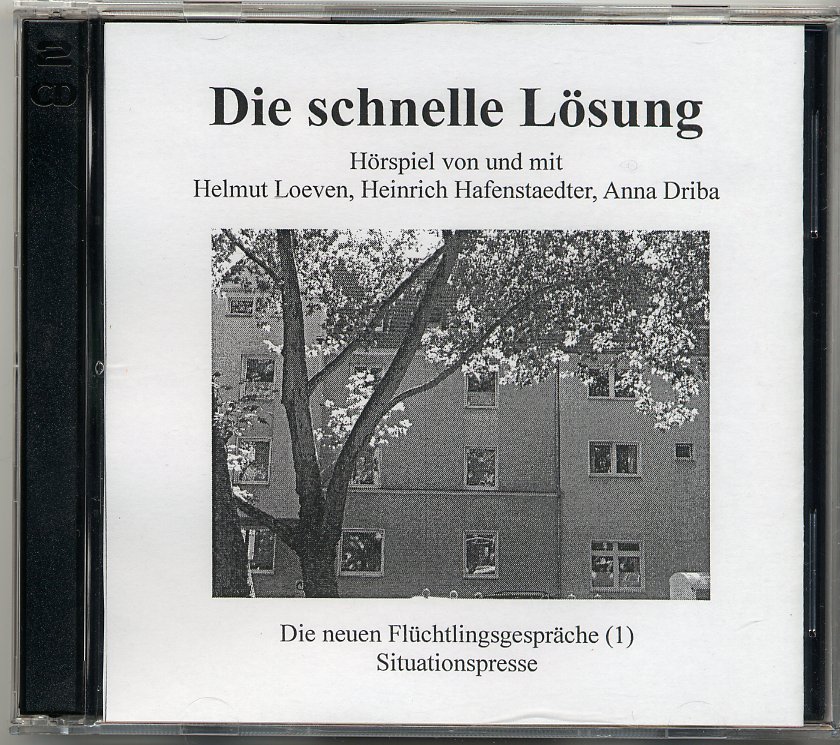

Macht das Ohr auf: Die schnelle Lösung

Im Fliegenden Koffer findet man: Im November 2010 erschien die Doppel-CD mit dem Titel „Die schnelle Lösung“. Das ist das erste Hörspiel der Autoren Helmut Loeven, Heinrich Hafenstaedter und Anna Driba. Und es ist nicht das letzte.

Aufgenommen wurde das improvisierte Hörspiel im April und Mai 2010. Der Untertitel lautet „Die neuen Flüchtlingsgespräche (1)“, und das verrät zweierlei:

Aufgenommen wurde das improvisierte Hörspiel im April und Mai 2010. Der Untertitel lautet „Die neuen Flüchtlingsgespräche (1)“, und das verrät zweierlei:

Erstens: Es gibt einen gewissen Bezug zu den Flüchtlingsgesprächen von Bertolt Brecht. Der ließ zwei Emigranten im Wartesaal des Hauptbahnhofs von Helsinki sich unterhalten über das Dasein in der Fremde. Die Umstände, unter denen die neuen Flüchtlingsgespräche stattfinden, sind weniger bedrohlich, aber kaum weniger befremdlich. Denn auch das Land, in das man hineingeboren wurde, kann einem fremd vorkommen. „In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus“ heißt es bei Hölderlin, und bei Neil Young: „We‘re finally on our own“. Der Wartesaal von Helsinki wurde durch die Buchhandlung Weltbühne ersetzt.

Zweitens: Die Ziffer „1“ in Klammern läßt darauf schließen, das mindestens ein zweites, vielleicht auch drittes und viertes Hörspiel dieser Serie zu erwarten ist. Und in der Tat: Den zweiten Teil gibt es inzwischen auch schon. Aber viele von Ihnen kennen den ersten Teil noch nicht, und vor den zweiten Schritt hat die Logik den ersten gesetzt.. Die Reklame für den zweiten Teil erübrigt sich schon deshalb, weil jeder, der den ersten Teil erlebt hat, den zweiten unbedingt kennenlernen will.

„Die schnelle Lösung“ (Spieldauer: 140 Minuten) ist für 12,50 € erhältlich, und man sollte es nicht versäumen, die ganze Serie zu subskribieren, um die Fortsetzungen sofort nach Fertigstellung mit Rechnung geliefert zu kriegen. Subskritionen an die Buchhandlung Weltbühne, Einzelbezug auch über jede Buchhandlung oder via Amazon möglich (ISBN 978-3-935673-29-7).

Einige der Themen, die im ersten Teil gestreift werden (in alphabetischer Reihenfolge):

Adorno; Alpen; Amerika; Arbeit; Arno Schmidt; Aufbau Verlag; Bandbreite; Barsortiment Könemann; Bekloppte; Bischof Mixa; Die blöde Gans der FDP; Bob Dylan; Botanischer Garten; Bott; Brecht; Buchhandlung Weltbühne; Chantal Könkels; Christina Kremers; DDR; DKP; Doris; Dr. Dressen; Elefantenpress; Entenfang; Erotische Wäsche; Eschhaus; Fraktionen des Kapitals; Frank Baier; Gremliza; Guy Debord; Hannah Arendt; Hans Fallada; Hickel; Hochfeld; Hotline-Verband; Hundertmeister; Anna Conrads; Iran; Irina Neszeri; Israel; IZ; Johannes R. Becher; Jürgen Elsässer; Jutta Ditfurth; Klaus Dapper; Konkret; Landtagswahl in NRW; Mafia-Mails; Mahler; Mao Tse-tung im Deutschen Wohnzimmer; Marc Mulia; Marita Bursch; Marlene Dietrich; Meier und Müller; Der Metzger; MLPD; Mönchengladbach; Naturschauspiele; Neudorf; Niederrheinischer Plural; Oberbaum Verlag; Oberlercher; Open-Air-Lektüre; Ostermarsch; Pahl-Rugenstein; Die Partei; Partei Die Linke; Pelikan; Peter Bursch; Peter Dietz; Pfandflaschen; Plasberg; Pro NRW; Projektgruppe Pudding und gestern; Rammi; Reptiloiden; Röhl; Ruhrwanderung; Ruth Berlau; Sabine Kebir; St.-Johann-Straße; Schöne Frauen; Schriftsteller; Sexuelles; Solbad Raffelberg; Sporttreiben; Spur der Steine; Streichholzschachteln; Thomas Kuhl; UAP; Ulrike Meinhof; Unverletzlichkeit der Wohnung; Verliebtheit; VLB; Die Volksmassen; Vulkanverschwörung; VVN; Waldwanderungen; Wer wird Millionär; Westlicher Sittenverfall; Wolfgang Abendroth; Worringer Reitweg; Zunehmend. (Und das müßte jetzt eigentlich alles getaggt werden).

KAUFT DIESE DOPPEL-CD, DAMIT ES EUCH BESSER GEHT (und mir auch).

Auf einer Parkbank sitzen und ein Buch lesen, so wie früher

Wenn man durch den Duisburger Wald in nördliche Richtung geht, dann wird es erstmal richtig hügelig, und dann ist der Wald zu Ende, und man geht an Wiesen vorbei, auf denen Kühe weiden, und dann geht man über einen Steg, unter dem ein Bach fließt, und dann hat man auch die Weiden hinter sich gelassen und den großen Park am Solbad Raffelberg betreten.

Der Park ist immer, wenn ich da durchgegangen bin, menschenleer gewesen, so als hätte man vergessen, daß es ihn gibt. Aber einmal sah ich eine junge Frau auf einer Bank sitzen, die ein Buch las. Ich dachte mir: Das mache ich auch mal: auf einer Parkbank sitzen und ein Buch lesen, so wie früher. Warum bin ich nicht schon längst auf diese Idee gekommen?

Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ich gehe nur einmal im Jahr durch den Park am Solbad Raffelberg, und zwar immer an einem dieser Feiertage im Frühling, wenn es lange hell bleibt und man gut acht Stunden lang spazierengehen kann und dann immer noch im Hellen nach Hause kommt. Vor einem Jahr mußte ich auf das Vorhaben, im Park am Solbad Raffelberg ein Buch zu lesen, verzichten, denn es war an dem Tag windig und regnerisch, und bei so einem Wetter kann man wohl spazierengehen, aber nicht auf einer Bank verweilen. Und in diesem Jahr war es damit auch nicht gut bestellt, denn meine Lektüre war gerade die zweibändige Brecht-Biografie von Mittenzwei. Da ist ein Band 800 Seiten dick, und so ein schweres Buch wollte ich nicht den ganzen Tag auf meiner Wanderung mit mir tragen.

Dieses Jahr im Spätsommer bin ich dann endlich auf die Idee gekommen, mir für die Lektüre unter freiem Himmel den Botanischen Garten an der Schweizer Straße auszusuchen. Denn mein Weg dorthin ist nicht weit, und es ist nicht beschwerlich, ein dickes Buch dorthin und wieder nach Hause zu tragen.

Am letzten wirklich warmen Samstagnachmittag des Sommers begab ich mich also mit dem zweiten Band von Mittenzweis Brecht-Biografie in den Botanischen Garten. Auf der Galerie hinter dem großen Rasen fand ich einen Platz auf einer der vielen Bänke, um mich für ein paar Stunden der Lektüre und dem Tabakgenuß hinzugeben.

Ab und zu ließ ich das Buch sinken, um den Blick aus der Enge der Zeilen auf das entspannende Grün des Rasens schweifen zu lassen. Hinter der großzügig angelegten Grasfläche ist das Café des Botanischen Gartens, auf dessen Terrasse sich viele, meist ältere Menschen eingefunden hatten. Es gehört zu den angenehmen Dingen, Leuten dabei zuzusehen, wie sie es sich gut ergehen lassen.

Irgendwann mußte ich die Lektüre abbrechen, denn ganz plötzlich hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Im Wetterbericht am Morgen war für den späten Nachmittag Regen angesagt worden, und der kündigte sich jetzt also an. Ich klappte das Buch zu. steckte es in meine Tragetasche und machte mich auf den Heimweg. Ich beeilte mich nicht. Der Botanische Garten ist kein Ort zur Beeilung. Als ich die Straßen entlangging, schien wieder die Sonne. Nur diese eine Wolke hatte sich kurz vor die Sonne geschoben, um dann wieder zu verschwinden.

Gerade war Hanns Eisler zur Tür reingekommen mit seinem Doktor-Faustus-Libretto unterm Arm. Da sollten noch ganz andere Wolken aufziehen.

..

Ein Stück von Dürrenmatt

Über Friedrich Dürrenmatt lese ich, er habe auf dem Theater Techniken von Brecht angewandt, aber anders als Brecht keine Weltanschauung präsentiert.

Das sollte mich wundern, wo ich doch meine, daß ein Künstler mit jeder Äußerung eine Weltanschauung erkennen läßt.

Mit jeder? Ich höre schon den Einwand: „Und wenn er nur sagt, wie spät es ist?“

Aber das ist Unsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Dürrenmatt ein solches Stück geschrieben hätte:

Vorhang auf. Auf der Bühne steht ein Mann. Der guckt auf die Uhr und sagt: „Es ist halbacht.“ Vorhang zu, die Leute geh‘n nach Hause.

Besuch bei Brecht

So ganz ohne Sehenswürdigkeiten sollte meine kurze Berlin-Reise nicht bleiben. Die eigentliche Sehenswürdigkeit, meine Gastgeberin nämlich, fuhr also mit mir in der U-Bahn in den Osten.

Als wir in Steglitz in den Untergrund hinabgestiegen waren, war es noch hell gewesen. Aber im November sind die Nachmittage kurz und die Abende beginnen früh.

Als wir an der Chausseestraße wieder hinaufstiegen, war der Himmel über Ostberlin schon dunkel. Den Hugenottenfriedhof würden wir also nicht besuchen können und nicht bei Bertolt Brecht, Helene Weigel, Hanns Eisler, Wolfgang Langhoff, John Heartfield, Elisabeth Hauptmann, Heinrich Mann, Anna Seghers, Johannes R. Becher, Arnold Zweig, Herbert Marcuse verweilen, sondern gleich zum Brecht-Haus gehen, zu dem Haus, in dem Brecht die letzen Jahre seines Lebens wohnte und arbeitete.

Das Haus liegt nicht gerade ruhig. Die Chausseestraße ist sehr belebt. Die Straßenbahn zockelt geräuschvoll an dem Haus vorbei. Man kann die Straße mit der Wanheimer Straße in Hochfeld vergleichen, sie ist ebenso geschäftig und laut.

Das Brecht-Haus steht rechts neben dem Hugenottenfriedhof. Durch eine Toreinfahrt kommt man auf den großen gepflasterten Hof. Es war stockfinster, man sah kaum etwas. Aber unter dem Fenster zu stehen, aus dem Brecht einst hinausschaute, ließ mich die Luft anhalten.

In der spärlich beleuchteten Toreinfahrt hängen Bilder von Brecht, und eine Tafel verkündet die Besichtigungstermine. Um 18 Uhr findet eine Führung statt. Bis dahin ist es noch knapp eine halbe Stunde.

Meine Begleiterin ist ein bißchen ungeduldig: „Ich habe Hunger.“

„Wir können ja nach der Besichtigung in das Restaurant gehen.“

Das Restaurant im Brecht-Haus befindet sich im Keller. Es öffnet um 18 Uhr und bietet „Wiener Küche nach Art Helene Weigels“. Aber meine Begleiterin will so lange nicht warten: „Soll ich etwa so lange warten? Ich habe jetzt Hunger. Ich muß jetzt was essen! Wie behandelst du mich?“

Ach, Anne! Du Schönste der Schönen! Du Sonne meiner Jugend! Ich tu alles was du willst!

„Ich habe jetzt Hunger. Wir sind eben an einem Bistro vorbeigekommen.“

Also guuut! Zum Bistro (die Zeit wird aber knapp).

Im Bistro bemerkt Anne: „Das ist hier alles viel zu teuer. Hier bleiben wir nicht. Gegenüber vom Brecht-Haus ist in italienisches Restaurant. Da gehen wir jetzt hin.“

Also guuut! Zum italienischen Restaurant. Wenn sie das sagt, dann tun wir das.

Der Wirt des italienischen Restaurants begrüßte uns voller Freude und in vielen Sprachen: „Buona Sera, guten Abend, good evening, bon soir!“ Wenn man von einer schönen Frau begleitet wird, muß man sich in einem italienischen Restaurant auf eine sehr lange und sehr ausführliche Begrüßung gefaßt machen: „Bella Donna!“

Als dann die Spaghetti (ich) bzw. die Lasagne (sie) auf dem Tisch standen, war die Minute gekommen, in der die Führung durch das Brecht-Haus beginnen sollte.

Schnell essen ist nicht meine Art. Ich lasse mir lieber Zeit dazu, auch dann, wenn ich dadurch etwas anderes versäume. Brecht hätte wahrscheinlich gesagt, daß in dem Moment, in dem das Essen auf dem Tisch steht, es nichts Wichtigeres gibt als das Essen, das auf dem Tisch steht.

Die Besichtigung versäumten wir also mit Gleichmut.

Meine Begleiterin ermahnte mich: „Achte mal darauf, daß du dich nicht zu sehr isolierst. Verkriech dich nicht. Du mußt mal öfter raus aus deinen vier Wänden.“

„Ich hab schon damit angefangen. Ich bin ein paar Tage zu dir nach Berlin gekommen.“

Wir gingen nochmal über die Straße zum Brecht-Haus und stellten fest: Es war noch immer alles stockfinster. In keinem Fenster war Licht. Hier fand jetzt bestimmt keine Führung statt. Wir hatten also nichts versäumt. Der einzige Teil des Hauses, der zugänglich war, war das Restaurant im Keller, das gerade aufgemacht hatte. Aber da sind wir nicht reingegangen. Wir waren ja stattdessen in dem italienischen Restaurant gegenüber gewesen.

Eine historische Stätte konnten wir dann allerdings doch noch aufsuchen. Wir gingen noch das kurze Stück zum Ende der Chausseestraße. Dort, in dem letzten Haus, wohnte einst der berühmte Tierstimmenimitator Wolf Biermann.

aus: Helmut Loeven: Der Gartenoffizier. 124 komische Geschichten. Situationspresse Duisburg 2008. 268 S. Pb. ISBN 978-3-935673-24-2

DER METZGER wird 100: Schreibmütze? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee!

Ein weiterer Auszug aus „‚Über sowas könnte ich mich kaputtlachen.‘ 33 1/3 Fragen an den METZGER-Herausgeber Helmut Loeven, ersonnen von A.S.H. Pelikan und Heinrich Hafenstaedter“ in DER METZGER Nr. 100 (Mai 2012):

Pelikan: Wie schreibst du? Computer? Maschine? Hand? Bleistift? Füllfederhalter Marke Pelikan?

Computer.

Pelikan: Wo schreibst du? Wann schreibst du?

Ich schreibe in der Abgeschiedenheit meiner vier Wände, nachts, meistens samstags nachts, weil man dann Zeit hat, weil am nächsten Tag kein Wecker klingelt. Und so dehne ich den Samstagabend mitunter bis zum Sonntagvormittag aus.

Pelikan: Du hast doch gesagt, du hörst eh‘ keinen Wecker.

Eben. Sonntags habe ich ja meistens nichts vor und kann dann Ende offen arbeiten, brauche nicht darauf zu achten, daß ich ja dann doch mal abbrechen müßte, weil ich ein bißchen Schlaf brauche. Ich kann die Samstag Nacht ausdehnen. Ich gehe dann schlafen, wenn die Spätaufsteher sonntags aufstehen.

Pelikan: Du schreibst jeden Samstag?

In der Regel ja.

Pelikan: Nur für den Metzger? Oder überhaupt schreiben?

Überhaupt schreiben. Ich schreibe ja, was ich früher nicht für möglich gehalten habe, auch für die Schublade, wo ich gar keine Vorstellung davon habe, ob das jemals und wie das jemals veröffentlicht werden sollte.

Und im Schlafanzug. Ich sitze da im Schlafanzug. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, den Schlafanzug nicht erst dann anzuziehen, wenn ich mich zu Bett lege, sondern sobald ich zu Hause bin und dann am Abend nichts mehr vorhabe, also nicht mehr aus dem Haus gehen muß. In meinen vier Wänden bin ich ein Fanatiker der Behaglichkeit. Brecht sagte schon: Zum Lernen soll man eine bequeme Haltung einnehmen. Bequemlichkeit der Haltung macht den Kopf frei. Dann kann man denken, wenn man sich völlig entspannen kann.

Es sind immer zwei Arbeitsphasen: Die Rohfassung, und dann gründliche Überarbeitung.

Pelikan: Wenn du soweit bist, daß du glaubst, daß du das komplette Material für einen METZGER zusammen hast? Oder nach jedem Artikel?

Nach jedem Stück. Das wird erst in der Rohfassung hergestellt, und dann wird es gründlich überarbeitet.

Das ist aber nicht alles. Das „Schreiben“ fängt eigentlich schon vorher an, ohne den Bildschirm und die Tastatur vor mir zu haben. Nämlich: Ich mache sehr gern sehr ausgedehnte Spaziergänge. Da setzen sich Assoziationsketten in Gang. Wenn ich von einem Spaziergang – die dauern manchmal einen halben Tag – zurückkomme, dann zieht es mich an den Schreibtisch, dann habe ich Einfälle gehabt. In der letzten Zeit bin ich auch viel mit dem Fotoapparat unterwegs. Ich hab mir überlegt: Man könnte gut die Texte illustrieren mit den Bildern von den Landschaften, die ich gesehen habe, als mir das einfiel. Dann denken die Leute: Was hat denn jetzt diese Landschaftsaufnahme mit dem Thema zu tun? Das ist ein sehr enger Zusammenhang. Man sieht das, was ich gesehen habe, während mir das eingefallen ist.

Ich erinnere an Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat: Mißtraue einem Gedanken, der nicht beim Gehen entstanden ist.

Was sich im Laufe der Zeit auch verändert hat: früher waren meine Arbeiten immer nach Gattungen unterscheidbar. Dann habe ich eine Glosse geschrieben, dann habe ich einen Aufsatz geschrieben. Heute verbindet sich das alles. Man kann den einen oder anderen Text ebenso der erzählenden Prosa wie der Essayistik zuordnen.

In der Nationalbibliografie habe ich über mich gelesen: Helmut Loeven, geboren 1949, Glossenschreiber. Das ist alles, die gesamte Biografie, die in der Nationalbibliothek drinsteht. Das ist nicht ganz falsch.

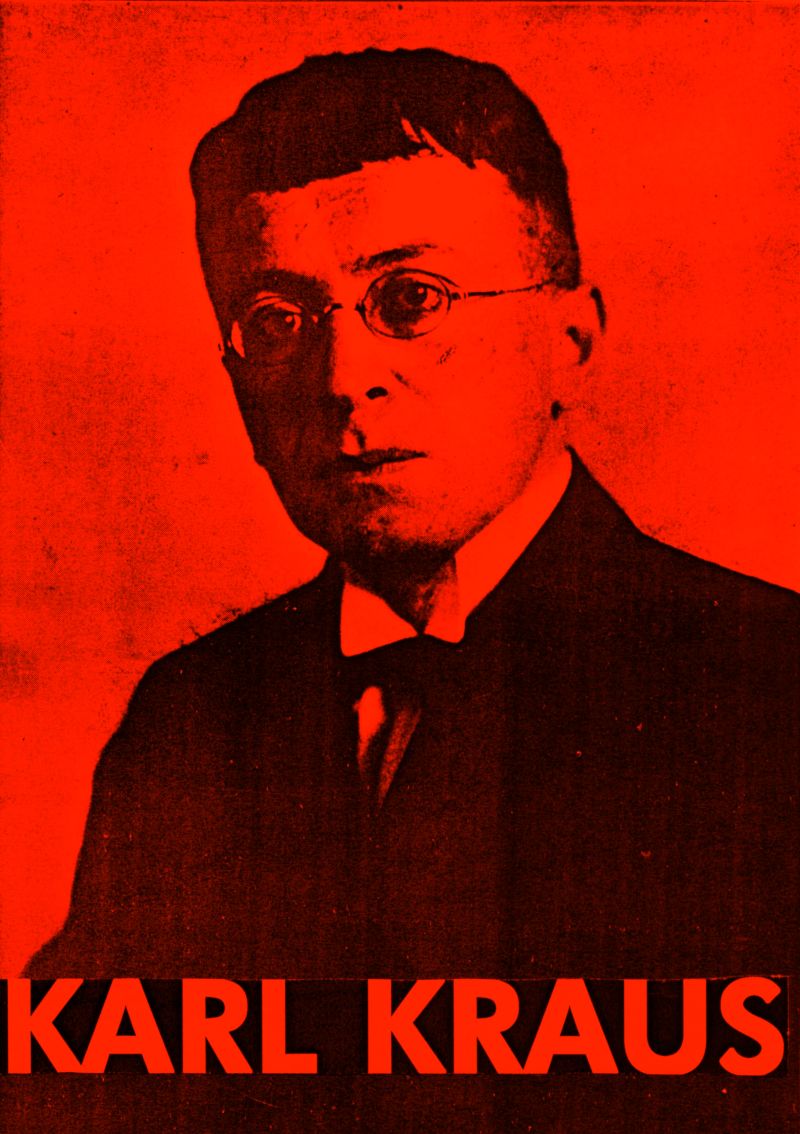

Ich habe früher oft sehr lange Aufsätze geschrieben, und hab dafür gesammelt und recherchiert und Notizen gemacht und alle in einen Kasten reingelegt, Zeitungsausschnitte, die dazu paßten. Heute mache ich das anders. Ich erinnere mich an ein Zitat von Karl Kraus, der mal gesagt hat: Ich achte auf das, was der Wind durchs offene Fenster hineinweht. Also das, was ich so mitkriege, ohne daß ich etwas hinterherlaufen müßte. Und das, was mir so einfällt, oder woran ich mich plötzlich erinnere. Ich hab beim letzten Klassentreffen, als über Sachen von früher erzählt wurde, und wo ich gesagt habe: Neenee, das war gar nicht so, das war ganz anders, oder das hat der nicht so gesagt, sondern der hat das so gesagt, da sagte man mir: Mensch, du hast ja ein fotografisches Gedächtnis. Da habe ich gesagt: Erinnern ist meine Hauptbeschäftigung. Das ist vielleicht auch die Kunst. Es gibt allerdings auch Erinnerungstechniken. Zum Beispiel suche ich gerne Orte auf, die ich von früher kenne, manchmal nach Jahren oder nach Jahrzehnten. Das setzt Assoziationsketten und Erinnerungsketten in Gang.

Ich produziere nicht pure Texte. Das pure Schreiben würde mich nicht interessieren. Sondern ich überlege immer auch, wie das zu präsentieren ist. Also beim Schreiben auch an Typographie denken, wie ein Text illustriert wird, also einen Text nicht nur schreiben, sondern den auch edieren, also Fläche gestalten, mit Bildern in Zusammenhang bringen. Ein Text ist auch ein Bild.

Ich zeichne auch Karikaturen, und das geht bis zum Film.

Ich mache mir auch immer Gedanken darüber: Ein Text muß klingen. Wenn ich was schreibe, dann überlege ich: Wie klingt das? Denn die ursprünglichste Form der Literatur ist ja nicht das Geschriebene und Gelesene, sondern das Gesprochene und Gehörte. Die ersten Lyriker waren die Bänkelsänger, die ersten Prosaisten waren die Märchenerzähler auf dem Marktplatz. Ich finde: Auch Prosa muß einen Rhythmus haben. Man muß immer darauf achten: Wie klingt das, was ich da schreibe. Darum halte ich auch gerne Vorträge vor Publikum.

Pelikan: Samstags ist dein Schlafanzug also quasi dein Schreibanzug.

Das ist meine Arbeitskleidung. Vielleicht fragt mich mal jemand, ob ich mir nicht vielleicht auch noch ‘ne Schlafmütze aufsetzen sollte. Aber ich wüßte nicht, inwieweit die Schlafmütze, die Zipfelmütze zur Steigerung der Behaglichkeit beitragen könnte. Eine Schlafmütze ist nicht nötig.

Pelikan: Eine Schreibmütze brauchst du nicht.

Schreibmütze? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee.

Das ganze Gespräch ist auf Papier nachzulesen in DER METZGER Nr. 100,

und im Netz bei Gasolin Connection.

Ein Abonnement von DER METZGER kostet 30 Euro für die nächsten 10 Ausgaben oder 50 Euro für alle zukünftigen Ausgaben.

Die Ausgaben ab Nr. 18 (1972) sind noch erhältlich. Die Ausgaben Nr. 1-17 (1968-1972) sind vergriffen.

DER METZGER wird 100: Lopezzo und Schnack

Die Ausgabe Nr. 100 des satirischen Magazins DER METZGER (Mai 2012) enthält den Beitrag „‚Über sowas könnte ich mich kaputtlachen.‘ 33 1/3 Fragen an den METZGER-Herausgeber Helmut Loeven, ersonnen von A.S.H. Pelikan und Heinrich Hafenstaedter“. Aus dem stundenlangen Gespräch hier ein Auszug:

Pelikan: Wie ist denn der Inhalt dieser Zeitschrift? Wie würdest du den METZGER beschreiben.

Das ist ein Unterhaltungsmagazin. Ich möchte tatsächlich den Leuten etwas bieten, worüber sie sich freuen können, dann können sie am Wochenende, am Samstag Nachmittag bei einer Tasse Kaffee in einem bequemen Sessel sitzen und sich an der Lektüre erfreuen.

Man hat Bertolt Brecht mal gefragt: Was ist die Aufgabe des Theaters. Brecht sagte: Die Aufgabe des Theaters ist, das Publikum zu unterhalten.

Diese Zeitschrift ist – kann man wohl sagen – ein Zeugnis der hedonistischen Linken – erinnernd an das Motto von Majakowski: „Her mit dem richtigen Leben“!

Wer bei dieser Zeitschrift Einflüsse erkennt von der Kritischen Theorie, von Surrealismus, von Dada, oder von den Internationalen Situationisten, der wäre auf der richtigen Spur. Eine Linie gibt es bestimmt, bloß die ist nicht unbedingt gerade. Eine Linie kann ja auch kurvig sein. Das ist eher so wie in einem Dschungel, wo man immer wieder neue Pfade freilegt.

Der ideelle Gesamt-Metzgerleser, dessen Existenzform ist die Minderheit, oder sogar die Minderheit in der Minderheit.

DER METZGER ist zu Papier gebrachtes Kabarett. Dessen Ausdrucksformen sind ja auch vielfältig, was ja das Reizvolle am Kabarett ist.

Ein Charakteristikum dieser Zeitschrift ist die Universalität. Es geht ums Ganze. Es gibt kein Thema, kein Gebiet, was von vornherein ausgeschlossen ist. Es könnte auch ein Artikel über Geologie und Gesteinsformationen oder über Astrophysik drin erscheinen. Kein Thema ist von vornherein ausgeschlossen. Da ist Platz für Theorie und Poesie, für Wissenschaft und Nonsens. Weiterlesen