Als die Druckerschwärze um den Tod Paul Cassirers haushoch aufspritzte, gewann eine nationale Zeitung über sich, dem Toten einen schwarzweißroten Lappen ins Grab nachzufeuern: der schwärzeste Tag in seinem Leben sei der gewesen, wo man ihn in den feldgrauen Rock habe stecken wollen; da habe er den Tod gefürchtet, der ihm jetzt so willkommen gewesen sei. In goldenen Lettern leuchte auf diesem Grabstein: Drückeberger.

Ich weiß nicht, was Paul Cassirer im Kriege getan hat, und es ist mir auch ganz und gar gleichgültig. Weil ich aber weiß, was die meisten Deutschen – auch Pazifisten – antworten, wenn man ihnen die Frage stellt, wo sie denn im Kriege gewesen seien, so scheinen mir einige Bemerkungen angebracht.

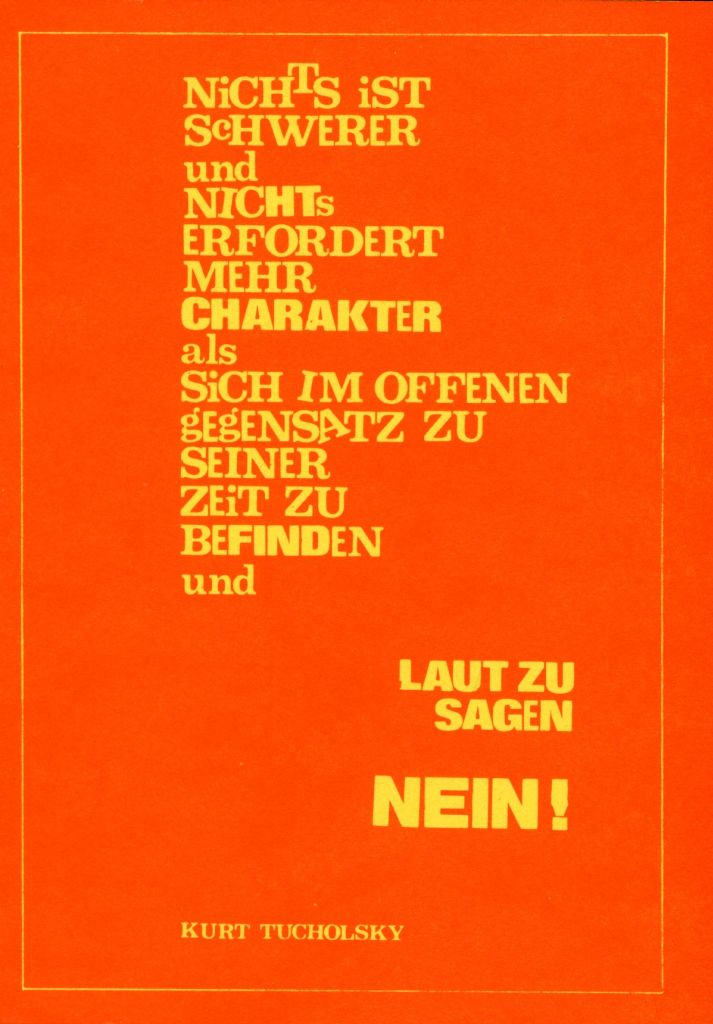

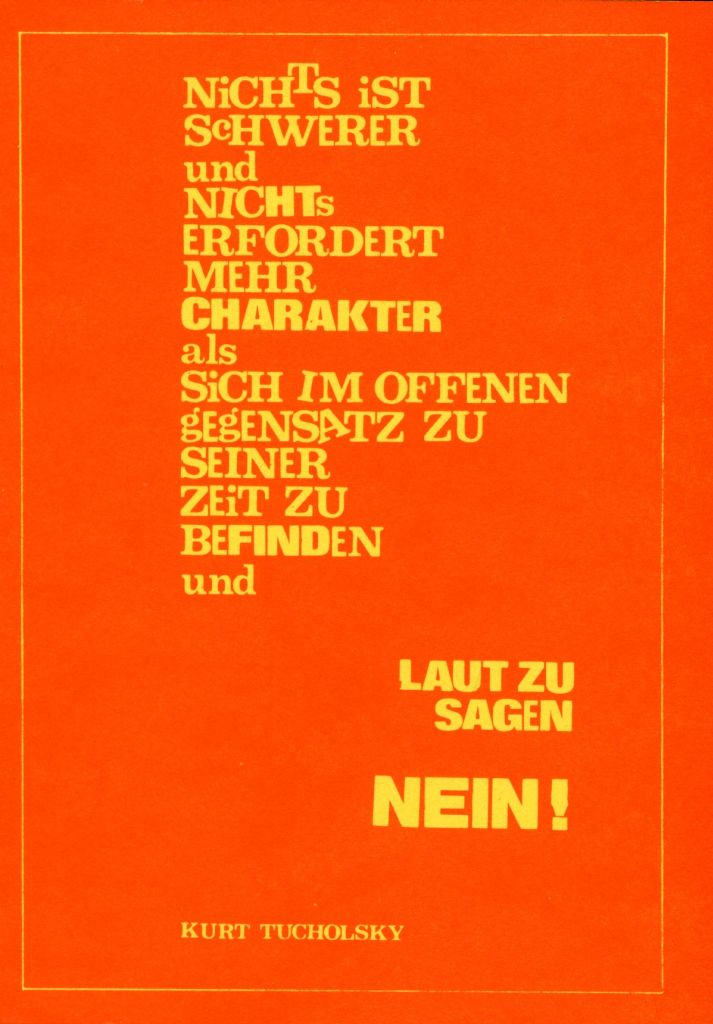

Für einen anständigen Menschen gibt es in bezug auf seine Kriegshaltung überhaupt nur einen Vorwurf: daß er nicht den Mut aufgebracht hat, Nein zu sagen. Einem Pazifisten zu erzählen, er sei kein begeisterter Soldat gewesen, ist ungefähr so, wie einem Vegetarier vorzuwerfen, daß er auf einem Schlachtfest gekniffen habe. Aber im Pazifismus, in der Demokratie, unter der Opposition gibt es leider so viel Halbseidene, die dem Gegner den Gefallen tun, auf etwas, was ein Lob ist, als auf einen Vorwurf hereinzufallen. Sie verteidigen sich, anstatt anzugreifen.

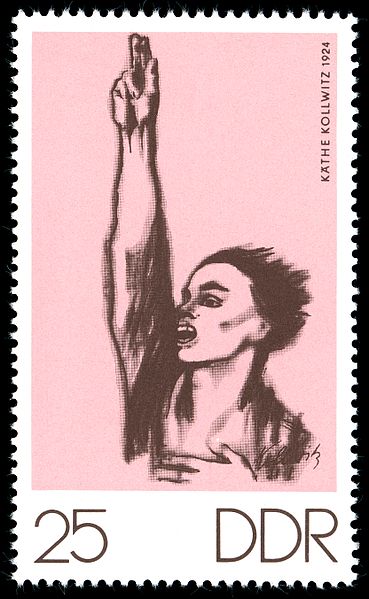

Neben der großen Masse der Indifferenten hat es, besonders zu Anfang des Krieges, viele junge Leute gegeben, denen schlechte Schulbildung, mangelnde Erziehung, die Hetzarbeit von Universität, Presse und Kino eine Erkenntnis des modernen Krieges nicht ermöglicht haben. Sie glaubten ganz ehrlich, einer guten Sache zu dienen; sie glaubten fest daran, daß Deutschland überfallen worden sei, so, wie die Franzosen und die Russen dasselbe von ihren Ländern glaubten – diese jungen Leute meldeten sich freiwillig und gingen in den sinnlosesten Tod. Für sie hatte er Sinn. Ihre umnebelten Gehirne, ihre niedergehaltenen Instinkte sahen hier das Abenteuer, Buntheit, Sport, Gefahr – und die niedrigste Menschensorte, die Feldpfaffen der drei großen Konfessionen, versicherten ihnen, daß ihr Tun nun auch noch, zu allem Überfluß, moralisch sei. Die Opfer dieser Massenbesoffenheit sind nicht zu tadeln, sondern zu bedauern. Wer im Kriege gefallen ist, ist für einen Dreck gefallen. Wie verhalten sich nun bei einer solchen Sachlage viele Pazifisten, wenn man sie fragt: „Wo waren Sie im Kriege – ?“

Sie drehen sich. Sie winden sich. Sie reden sich aus. Sie wollen ihren ethischen Standpunkt nicht verlassen, wollen aber auch nicht zugeben, feige gewesen zu sein. Im Gegenteil: es gibt sogar manche, die noch stolz auf ihre Mordtaten sind und erklären: Durch diese Morde habe ich erst das Recht erworben, Pazifist zu sein. Ich war ein tapferer Soldat – hier meine Orden, meine Kriegsandenken, meine Papiere – : ich war kein Drückeberger.

Es gibt Ausnahmen. So hat der tapfere Sekretär der republikanischen Beschwerdestelle einer Provinzzeitung in Braunschweig die richtige Antwort erteilt, als die aufschäumte: crimen laesae rei militaris! Der Sekretär schrieb ihnen, er tue der Uniform noch viel zu viel Ehre an, wenn er sie „Militärkostüm“ nenne, und das Blättchen fiel vor Schreck aus der deutschen Grammatik. Aber dieser Republikaner ist ein bißchen allein. Andre paktieren.

Ich halte diese Taktik und diese Halbheit für falsch. Man kann, wie die Schönaich und Schützinger, sagen: Wir haben damals nicht gewußt – heute wissen wir. Wir waren im patriotischen Dämmer – heute sehen wir klar. Verzeiht uns, daß wir getötet haben! Daß aber erst Grabenkampf und vertiertes Soldatensein zum Antimilitarismus legitimieren, will mir nicht einleuchten. Was hier fehlt, ist Zivilcourage.

Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte – und ich bedaure, daß ich nicht, wie der große Karl Liebknecht, den Mut aufgebracht habe, Nein zu sagen und den Heeresdienst zu verweigern. Dessen schäme ich mich. So tat ich, was ziemlich allgemein getan wurde: ich wandte viele Mittel an, um nicht erschossen zu werden und um nicht zu schießen – nicht einmal die schlimmsten Mittel. Aber ich hätte alle, ohne jede Ausnahme alle, angewandt, wenn man mich gezwungen hätte; keine Bestechung, keine andre strafbare Handlung hätte ich verschmäht. Viele taten ebenso.

Und das nicht, weil wir etwa, im Gegensatz zu den Feldpredigern, Feldpastoren, Feldrabbinern, die Lehren der Bibel besser verstehen als sie, die sie fälschten – nicht, weil wir den Kollektivmord in jeder Form verwerfen, sondern weil Zweck und Ziel dieses Krieges Weiterlesen →

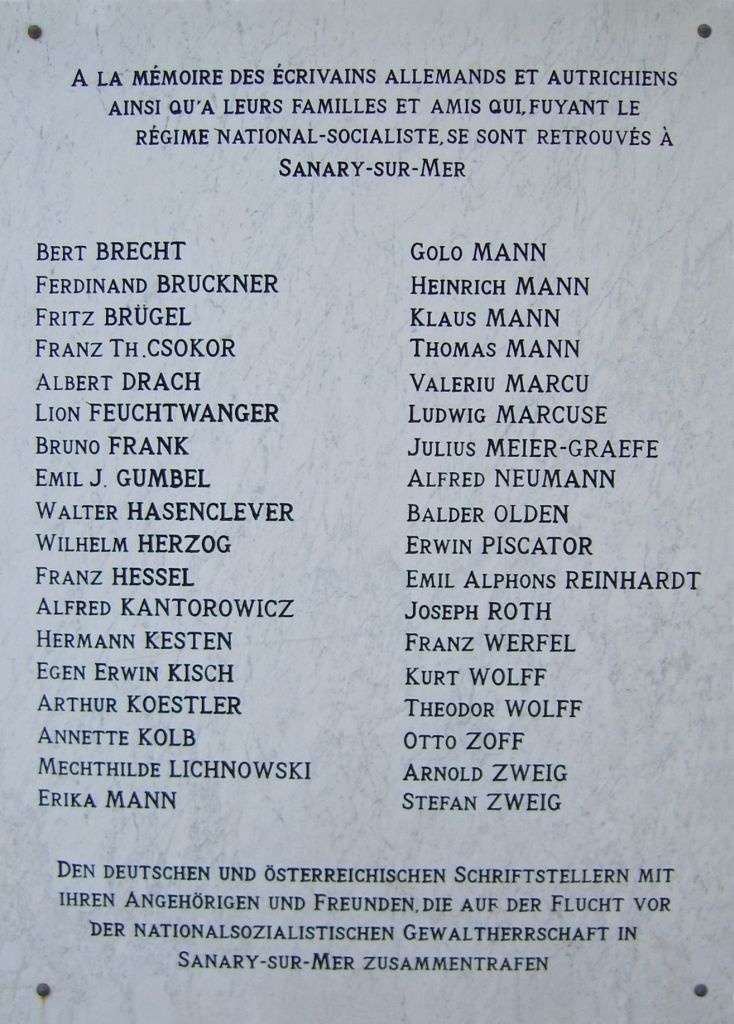

Sein Lebenslauf, so sagte er, ähnelte in einer Phase dem von Stefan Heym. Als jüdischer Emigrant kam er mit den Alliierten Truppen in seine Heimat zurück – in das Land, das sich schwer damit tat, für einen wie ihn Heimat zu sein.

Sein Lebenslauf, so sagte er, ähnelte in einer Phase dem von Stefan Heym. Als jüdischer Emigrant kam er mit den Alliierten Truppen in seine Heimat zurück – in das Land, das sich schwer damit tat, für einen wie ihn Heimat zu sein.