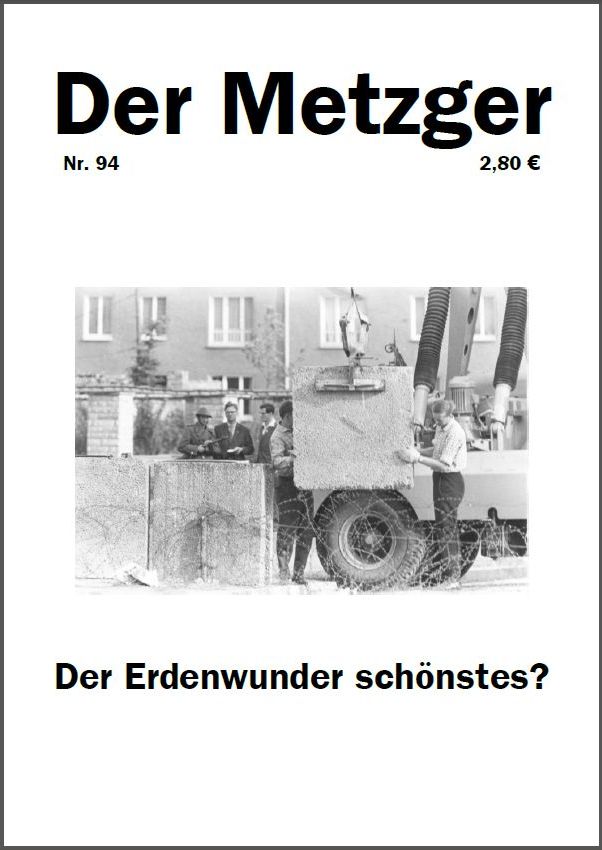

Die Krokodilstränentage werden über das Jahr verteilt: 17. Juni, 13. August, 3. Oktober, 9. November (die letzteren beiden für die Krokodilsfreudentränen).

Hier mein Kommentar zum morgigen 13. August (geschrieben 2011, zum 50jährigen).

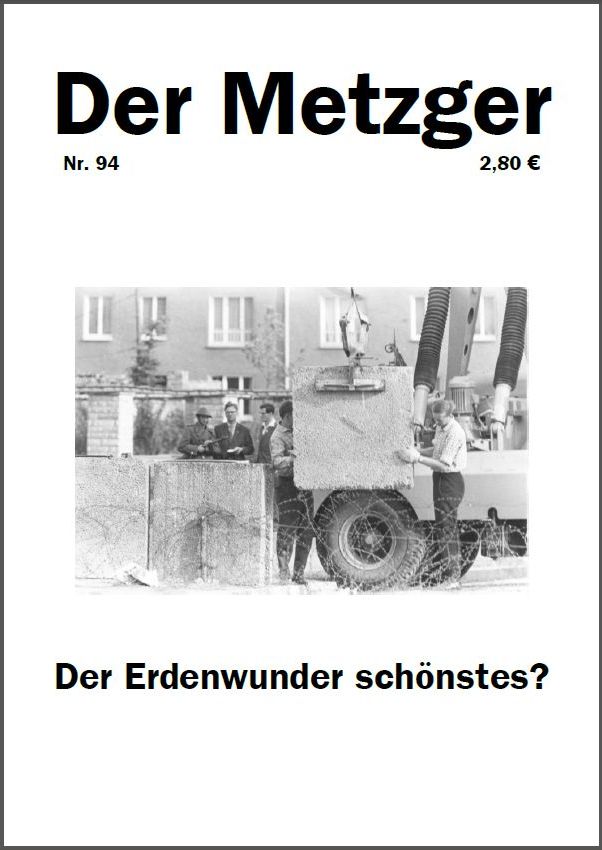

Wer kann die Pyramiden überstrahlen?

Den Kreml, Sanssouci, Versailles, den Tower?

Von allen Schlössern, Burgen, Kathedralen

Der Erdenwunder schönstes war die Mauer.

Mit ihren schmucken Türmen, festen Toren.

Ich glaub, ich hab mein Herz an sie verloren.

Peter Hacks

Am 6. Oktober 1961 war in der Frankfurter Allgemeinen zu lesen: „Noch in ihrem bisher kräftigsten Unternehmen haben diese Schriftsteller nachdrücklich bewiesen, daß für viele von ihnen die Beschäftigung mit dem Zustand unserer Republik nichts anderes ist als der Drang, um sich zu schlagen und den Krieg Zuständen zu erklären, die sie selber so dämonisieren, daß man sich fragt, was für Vorteile diese Republik gegenüber der Ulbrichts noch habe. Wir sehen bei ihnen unsere Republik nicht mit den Augen der Kritik, sondern mit denen des Hasses betrachtet.“

Was war das bis dahin kräftigste Unternehmen dieser Schriftsteller gewesen, wodurch hatten sie sich das Attest eingehandelt, „unsere Republik“ mit den Augen des Hasses zu betrachten?

Zwanzig Autoren hatten in einem gemeinsamen Aufruf den Bürgern der Bundesrepublik empfohlen, bei der Bundestagswahl am 17. September 1961 ihre Stimme für die SPD abzugeben. Das war ein kräftiges Unternehmen. Ein starkes Stück! Sie konnten sich einen besseren „Zustand unserer Republik“ vorstellen als daß Adenauer Bundeskanzler bleibt. Ein Jahrzehnt nach der Einführung der zweiten bürgerlich-demokratischen Verfassung hatte diese Demokratie gerade das Niveau erreicht, daß die Aufforderung, eine nicht regierende Partei zu wählen, als Symptom des Hasses auf „unsere Republik“ gewertet wurde.

Tatsächlich ist dieser Kommentar der FAZ ein Symptom dafür, daß die Bundesrepublik sich in keinem normalen Zustand befand. Es ist ohnehin fraglich, ob deutsche Zustände jemals das Prädikat der Normalität verdient haben. Deutschland hat das Niveau einer normalen bürgerlich-liberalen Demokratie westlichen Zuschnitts nie erreicht. Stattdessen waren immer Gesellschaftskonzepte mehrheitsfähig, die gegen Freiheit und Gleichheit gerichtet waren.

Die Abnormalität war besonders gesteigert in dem Jahr, in dem die Berliner Mauer gebaut wurde. Wer sich erinnert, der weiß noch, daß der 13. August nicht in eine stille Beschaulichkeit hineinplatzte. Es herrschte eine erhitzte, eine überhitzte Stimmung im Westen. Es war eine Saison der Brandreden. Die von „Wiedervereinigung“ sprachen, vom „unteilbaren Deutschland“ und von den Brüdernundschwestern, waren von dem Empfinden angetrieben, die Entscheidungsschlacht um die DDR wäre nun im Gange, die DDR wäre sturmreif, es wäre eine Sache von Wochen, bis die DDR der Bundesrepublik als Beute in die Hände fiele. Die Brandredner wollten mehr. Sie wollten die „Ostgebiete“ zurück, sie wollten die Grenzen verschieben. Sie wollten Vertreibung. Sie wollten das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges revidieren. Sie wollten Atomwaffen für die Bundeswehr. Sie hatten keine Skrupel, die Flammen, die von deutschen Kriegsverbrechern angezündet worden waren und in denen das Deutsche Reich verbrannt war, wieder auflodern zu lassen. Der Springer-Kolumnist William S. Schlamm schlug gar vor, Westberlin zu evakuieren, um die DDR mit Atombomben auszulöschen. Berlin sei einen Krieg wert. Wer so etwas schreibt, ist ein Verbrecher.

Die Abnormalität war besonders gesteigert in dem Jahr, in dem die Berliner Mauer gebaut wurde. Wer sich erinnert, der weiß noch, daß der 13. August nicht in eine stille Beschaulichkeit hineinplatzte. Es herrschte eine erhitzte, eine überhitzte Stimmung im Westen. Es war eine Saison der Brandreden. Die von „Wiedervereinigung“ sprachen, vom „unteilbaren Deutschland“ und von den Brüdernundschwestern, waren von dem Empfinden angetrieben, die Entscheidungsschlacht um die DDR wäre nun im Gange, die DDR wäre sturmreif, es wäre eine Sache von Wochen, bis die DDR der Bundesrepublik als Beute in die Hände fiele. Die Brandredner wollten mehr. Sie wollten die „Ostgebiete“ zurück, sie wollten die Grenzen verschieben. Sie wollten Vertreibung. Sie wollten das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges revidieren. Sie wollten Atomwaffen für die Bundeswehr. Sie hatten keine Skrupel, die Flammen, die von deutschen Kriegsverbrechern angezündet worden waren und in denen das Deutsche Reich verbrannt war, wieder auflodern zu lassen. Der Springer-Kolumnist William S. Schlamm schlug gar vor, Westberlin zu evakuieren, um die DDR mit Atombomben auszulöschen. Berlin sei einen Krieg wert. Wer so etwas schreibt, ist ein Verbrecher.

Der NDR zitierte in einer Rundfunkreportage am 10. Oktober 1961 einen DDR-Bürger: „Was ist denn mit eurer Politik der Stärke? Warum habt ihr denn aufgerüstet, wenn ihr nicht mit der Armee von Ulbricht fertig werdet? Lieber im Atomkrieg zugrunde gehen als unter Ulbricht weiterleben.“ Wer so etwas sagt, ist ein Idiot.

Wer sich erinnert, wird nicht ruhigen Gemütes von der Hand weisen können, daß im Sommer 1961 der Frieden in Europa in Gefahr war.

Auch daran ist zu erinnern: Nach dem 13. August prangerte die Bildzeitung in Riesenlettern „den Westen“ an: de Gaulle und MacMillan hatten am 13. August keinen Anlaß gesehen, ihren Sommerurlaub zu unterbrechen. Kennedy schickte seinen Vizepräsidenten Johnson, der auch nicht viel mehr von sich gab als Worte der Betroffenheit. Die Amerikaner ließen Panzer durch Berlin rollen, aber die stoppten vor der (nunmehr befestigten) Grenze zum sowjetischen Sektor.

Das hätte man mitkriegen können: Die USA hatten der Sowjetunion signalisiert, sie würden stillhalten, wenn Westberlin vom sowjetischen Sektor abgeriegelt würde. Der US-Außenpolitiker Senator Fulbright hatte in einem Interview Moskau geradezu gedrängt, die gefährliche Lage in Berlin doch endlich zu beenden. Er könne es gar nicht verstehen, daß Moskau da nicht einen Riegel vorschiebt. Ja, es stimmt, wenn gesagt wird: An der Berliner Mauer hat der Westen mitgebaut.

Zwar hat der Westen, wie sich erwiesen hat, Weiterlesen →

Macht man sowas, wenn man Bundespräsident ist?

Macht man sowas, wenn man Bundespräsident ist?